« Étendre l’archive révolutionnaire » (1/2)

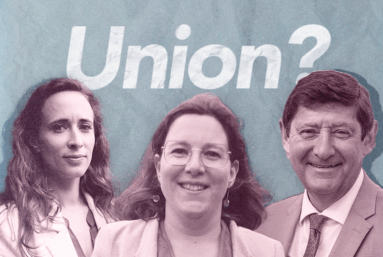

L’historienne Ludivine Bantigny et le politiste Laurent Jeanpierre, deux des cinq codirecteurs d’Une histoire globale des révolutions, présentent cet ouvrage qui se veut une ouverture dans le temps et dans l’espace pour l’étude des processus révolutionnaires, des révoltes et des contestations sociales. Première partie : que faire des révolutions ?

© VIRGINIE NGUYEN HOANG / AFP

Une histoire globale des révolutions, Ludivine Bantigny, Quentin Deluermoz, Boris Gobille, Laurent Jeanpierre, Eugénia Palieraki (sous la dir.), La Découverte, coll. « histoire-monde », 1200 pages, 36,90 euros.

L’historienne Ludivine Bantigny et le politiste Laurent Jeanpierre, deux des cinq codirecteurs de l’épaisse publication Une histoire globale des révolutions qui vient de paraître, ont accepté de répondre aux questions de Politis. Pour présenter un ouvrage qui, loin de tenter de circonscrire le sujet, se veut une ouverture dans le temps et dans l’espace pour l’étude des processus révolutionnaires, des révoltes et des contestations sociales. Un (gros) volume invitant à la recherche et la lecture bien au-delà de ses déjà grandes explorations des phénomènes révolutionnaires, aux quatre coins du globe. Ouvrage qui fera date. Première partie de cet entretien à deux voix. Le deuxième est à retrouver ici.

Première partie : Que faire des révolutions ?

On parle ici de révolutions au pluriel, comme le souligne le titre de votre ouvrage. Révolutions légales, conservatrices, prolétariennes ou nationales, etc. Cette pluralité rend-elle encore possible de donner une définition de la révolution ?

Ludivine Bantigny : Nous avons d’abord souhaité laisser les autrices et les auteurs définir leur propre périmètre du phénomène révolutionnaire. C’est pourquoi nous ne fichons pas d’emblée une définition de la révolution, même si bien évidemment dans l’introduction (et dans un chapitre qui laisse se déployer l’évolution même du mot de « révolution »), on s’attelle à circonscrire ce périmètre.

Le premier critère est le populaire : il faut qu’il y ait du peuple, il faut qu’il y ait du soulèvement populaire pour qu’il y ait révolution ! Ce qui nous permet d’emblée de distinguer le phénomène révolutionnaire de coups d’État, car il peut y avoir des coups d’État militaires qui, en effet, renversent des pouvoirs, des régimes, des institutions, des constitutions, mais cela ne suffit pas à faire une révolution. Deuxièmement, il faut qu’il y ait un soulèvement populaire dans une perspective émancipatrice, avec des enjeux de justice, de droits, de libertés – même si cela peut parfois être nuancé – mais il faut quand même souvent une perspective d’affranchissement, d’émancipation. Enfin, il faut qu’il y ait renversement du pouvoir en place, dans toutes ses déclinaisons, d’un système ou d’un régime, souvent jusqu’aux rapports socio-économiques, la distribution des richesses ou le rapport à la propriété.

Il faut qu’il y ait du soulèvement populaire pour qu’il y ait révolution.

L.B.

Ces trois critères me semblent essentiels pour définir la révolution. C’est aussi la raison pour laquelle nous n’avons pas retenu les régimes qui se revendiquent « de la révolution » tout en étant fondamentalement contre-révolutionnaires car le peuple n’y est pas mobilisé comme une catégorie qui serait sujette de son histoire, et que sont niées toute perspective émancipatrice et de citoyenneté active. À l’instar des régimes fascistes ou la « révolution nationale » selon Pétain, qui rejoint une perspective réactionnaire.

Laurent Jeanpierre : Cette question de la définition, même si on ne pourra l’englober bien sûr entièrement, est hautement épineuse. Comme nous avons voulu (et tenté) de faire une histoire « globale », la question recouvre l’enjeu de la traductibilité des concepts, et de l’existence même de la catégorie de révolution(s) pour penser l’histoire dans l’ensemble des cultures. Est-ce une catégorie universelle, ou est-ce une catégorie « locale » qui ne serait pas « universalisable » ? Est-ce que d’autres catégories disent la même chose pour penser l’histoire ? Ce sont des types de questions que nous avons essayé de travailler, à la fois autour de l’histoire du mot même de révolution, ou avec des contributions d’autrices et d’auteurs extra-occidentaux, comme celles de Partha Chatterjee ou de Veronica Gago, qui s’interrogent sur l’emploi des différents termes habituellement usités ici. Ou de certains auteurs qui travaillent par exemple sur la conception de la révolution chez les Amérindiens, ou bien l’usage de sa conceptualité amérindienne dans des révolutions latino-américaines au Ce siècle… Ce qui indique une sorte d’éclatement empirique de la définition de la révolution.

D’autre part, notre projet, à travers cette volonté d’une histoire « globale » des révolutions, était clairement d’étendre l’archive révolutionnaire, au-delà de celles qui relèvent de la tradition révolutionnaire, ou des grandes révolutions qui ont fait l’objet d’études, de contre-études, de mythologies ou de contre-mythologies. Et qui, ainsi, ne permettent pas toujours de voir à quelles conditions l’on passe de situations de rébellion à des situations de vraies révolutions politiques ou sociales. Car dans toute révolution, il y a un écart entre deux moments : celui d’une situation révolutionnaire soutenue par un mouvement populaire (qui peut être régionalisé) d’une part, et d’autre part un moment de transfert de pouvoir(s) avec une remise en cause des pouvoirs politiques et éventuellement des relations de pouvoir plus générales dans la société à la fin du processus révolutionnaire.

Nous insistons sur le fait que le panthéon des révolutions n’est en fait qu’un cas extrême, voire particulier, d’un ensemble plus large.

L.J.

Si beaucoup d’événements ont été qualifiés de « révolution » (à l’instar de la révolution de 1905 en Russie) alors qu’ils ne comprennent pas ces deux moments, nous les comprenons pourtant comme des moments qui appartiennent pour nous à l’archive révolutionnaire, car sinon on ne peut pas appréhender comment passer de situations de crise ou de scission importante du corps politique à des situations de basculements politiques et/ou sociaux. C’est pourquoi nous insistons sur le fait que le panthéon des révolutions – du moins celles retenues par la tradition révolutionnaire – n’est en fait qu’un cas extrême, voire particulier, d’un ensemble plus large qui exigeait pour nous que la définition soit relativement souple.

Dans l’Abécédaire, on entend Gilles Deleuze dire : « Que les révolutions tournent mal ? Moi, ça me fait rire. De qui on se moque… ? Quand les nouveaux philosophes ont découvert que les révolutions ça tourne mal, faut vraiment être un peu débile. Qui a jamais cru qu’une révolution tournait bien ? Qui ? » tout en ajoutant « Que les révolutions échouent, que les révolutions tournent mal, ça n’a jamais empêché les gens ni fait que les gens ne deviennent pas révolutionnaires. C’est la confusion du devenir et de l’histoire. » Qu’en pensez-vous ?

L.B. : Faire de l’histoire consiste quelque part à montrer qu’il n’y a pas de fatalité historique et donc pas de destin historique de la révolution. On ne cherche pas de lois historiques de la révolution, ni à écrire un manuel sur comment « réussir » sa révolution ! Le problème est que cette idée que « les révolutions tournent mal » apparaisse comme une fatalité. Par ailleurs, le « devenir-révolutionnaire » pour reprendre cette expression de Deleuze, ou ce que nous avons appelé le « protagonisme révolutionnaire » (qui nous importe beaucoup), est celui des actrices et des acteurs en les suivant dans la diversité de leurs évolutions et de leurs conquêtes. On veut penser à eux et à elles, avant de considérer qu’il y aurait un destin maléfique des révolutions. Contre ces manières de rabattre les révolutions sur la violence, y compris sur la violence qui se retourne sur les révolutionnaires eux-mêmes, nous avons voulu insister sur les conquêtes des révolutions. Et non d’abord l’examen des processus de violence voire des contre-révolutions…

L.J. : Il y a effectivement cette question du fatalisme en histoire avec cette idée que les révolutions se terminent mal en général ! Toute l’entreprise historique s’y oppose. Nous n’avons pas recherché d’hypothétiques lois de l’histoire ou d’une anatomie des révolutions. Mais au contraire une manière d’étudier les révolutions au-delà du cadre national – qui a longtemps prédominé dans l’historiographie – et c’est aussi contre cela que le livre s’est construit. Il y a eu en effet une première manière, notamment à partir des années 1930 aux États-Unis (pour beaucoup due à l’anticommunisme de ces années-là) de penser les révolutions selon une anatomie générale, avec un corps convulsé selon des régularités qui seraient presque biologiques avec une conception un peu organiciste du monde social. Or, je crois qu’il y a quand même des régularités dans les révolutions.

Un des enjeux du livre est ce concept de « constellations » des révolutions.

L.J.

Mais un des enjeux du livre est ce concept de « constellations » des révolutions, avec une perspective comparatiste. Je crois qu’il y a des impossibilités et des possibilités révolutionnaires, mais aussi une certaine cumulativité révolutionnaire, avec des révolutions d’aujourd’hui qui ont connaissance des révolutions d’hier. Ce sont des choses attestées depuis longtemps, par exemple si l’on regarde les discours de la Commune vis-à-vis des révolutions de 1848 ou de 1789. Et bien sûr, en 1917, on connaît très bien les échecs ou les impasses de la Commune. Ce qu’on dit aussi, c’est que comme nous sommes dans une période contre-révolutionnaire depuis une cinquantaine d’années, cette entreprise collective ne conduit en aucun cas à fournir un manuel de la révolution (ou des révolutions), mais toutefois qu’une connaissance de l’archive révolutionnaire élargie peut nous donner quelques clés sur des choses à ne pas faire ou en tout cas sur la manière de reposer la question révolutionnaire.

On pourrait enfin gloser sur cette citation de Deleuze, qui selon moi est complètement indexée sur l’analyse de 68 qu’il a faite avec Guattari, où l’un des enjeux est de déverrouiller le problème des débouchés de l’événement révolutionnaire (ou rebelle), de sa traduction politique et de noter qu’un événement a une puissance transformatrice en lui-même, quelles que soient par ailleurs ses issues politiques. La question de ses effets est donc très difficile à évoluer d’un point de vue historique. Mais, comme Deleuze et Guattari avaient parlé d’une autonomie de l’événement au-delà de ses seules causes (sur lesquelles les historiens se sont concentrés pendant très longtemps), nous avons essayé de nous pencher aussi sur la question des conséquences plus larges. C’est, je crois, un petit basculement dans l’analyse des révolutions, qui a été très centrée sur la question de leurs causes.

On utilise souvent l’histoire de la Révolution française comme un canevas pour comprendre les autres révolutions, avec une période d’explosion puis le retour de bâton conservateur. Une grille de lecture notamment employée pour les récentes révolutions tunisienne et égyptienne. Doit-on se débarrasser de ce canevas ?

L.B. : Je suis convaincue qu’il nous faut rompre avec un schéma qui nous serait donné par la matrice de la Révolution française. En revanche, ce qu’elle évoque (sans que ce soit inéluctable), c’est une sorte d’élan qui commence par une sorte d’union de différentes catégories voire de différentes classes sociales dans ce soulèvement initial, où les antagonismes peuvent se taire momentanément ou être euphémisés au cours de ce soulèvement révolutionnaire. Ensuite, par le processus de révolution/contre-révolution, les intérêts des protagonistes révolutionnaires peuvent eux-mêmes se diviser et ce n’est pas un schéma tout fait qui remonte à la Révolution française.

Il nous faut rompre avec un schéma qui nous serait donné par la matrice de la Révolution française.

L.B.

Par exemple, dans le cas des révolutions dans le monde arabe au début des années 2010, ce n’est pas qu’elles seraient calquées sur une matrice datant de la Révolution française, mais on assiste alors bel et bien à des antagonismes, à une forme de conflictualité sociopolitique à l’œuvre dans tout processus révolutionnaire. On y voit bientôt des tentatives diverses pour tenter de terminer ces révolutions, qui est le grand objectif de la plupart des élites (ou des dominants) essayant de maintenir ou de conquérir une hégémonie pour stopper ou briser le processus révolutionnaire. Ainsi, l’historien François Furet qui écrivait en 1978 : « la Révolution est terminée », ne faisait en fait que reprendre une phrase de Napoléon en 1799, et qui n’est en fait que performative. En disant cela, on veut que cet énoncé advienne, celui de terminer la Révolution. Comme Guizot l’a dit lui-même ensuite durant la monarchie de Juillet.

La deuxième partie de l’entretien : Les révolutions revisitées

Pour aller plus loin…

Yassin al-Haj Saleh : « Le régime syrien est tombé, mais notre révolution n’a pas triomphé »

Accélérationnisme : comment l’extrême droite engage une course à la guerre raciale

Sarah Durocher : « Il y a une stratégie mondiale concernant l’attaque des droits sexuels et reproductifs »