Le désir, objet du crime

Marie Coquille-Chambel analyse la manière dont certains auteurs font reposer sur leurs œuvres une certaine idée du désir, dont ils préfèrent ne pas examiner les biais sexistes.

dans l’hebdo N° 1844 Acheter ce numéro

© Alain JOCARD / AFP

Du cri d’Adèle Haenel ayant retenti au tribunal de Paris et dans la chair de chaque femme ayant subi des violences sexuelles, il ne reste rien dans l’audition de l’auteur, metteur en scène et directeur du Théâtre national de la Colline Wajdi Mouawad, lors de la commission d’enquête parlementaire sur les violences sexuelles dans la culture.

Seule audition ne faisant pas entendre seulement une personne décisionnaire (producteur, programmateur), un syndicat ou une victime mais bien un créateur, Wajdi Mouawad a été interrogé sur son utilisation du mot « désir » pour qualifier des processus de travail : « La notion de désir est une notion très importante quand on est un artiste ; quand on ne se sent pas désiré, on ne peut pas travailler, c’est très difficile de travailler. »

En refusant d’analyser la place du désir dans l’art selon une perspective genrée, et à rebours des analyses féministes comme celles de Geneviève Sellier dans Le Culte de l’auteur (Éd. La Fabrique), démontrant comment le statut d’artiste légitime des comportements délictuels et criminels au nom du génie, Mouawad s’enlise et évite soigneusement d’interroger les rapports de pouvoir pour privilégier la vision faussement romantique et dépolitisée du travail artistique.

Pourtant, ce « désir » s’enracine dans les écoles où l’on apprend aux élèves comédiennes à se soumettre à la fois au regard et au désir du professeur, puis du metteur en scène pour pouvoir espérer un jour travailler. À l’image de l’affaire Caubère, où, face aux accusations de viol, a été brandi l’argument selon lequel « le sexe, l’amour et la création, c’est la même pulsion », il devient difficilement audible d’entendre le directeur de la Colline affirmer dans ce contexte : « Je ne crois pas qu’il faille interdire des mots, surtout lorsque l’on est auteur, surtout lorsque l’on travaille dans un théâtre », surtout lorsqu’il n’est pas question de censure mais de protection des femmes jeunes et précaires du milieu culturel.

Que fallait-il attendre de l’audition d’un homme ayant par le passé qualifié le mouvement féministe de ‘scories d’un catholicisme rance‘ ?

En outre, pour justifier sa collaboration artistique avec Bertrand Cantat, qui avait provoqué une controverse en 2011 et 2021, il laisse entendre que les féministes s’opposeraient à la réinsertion, via un argumentaire fallacieux : « Pourquoi est-ce que, quand on va faire des ateliers avec des prisonniers, tout le monde trouve ça formidable et là, c’est pas formidable ? »

On peut répondre à cela que les hommes emprisonnés, issus majoritairement des milieux populaires, ne bénéficient pas du même réseau culturel et social que les artistes accusés de violences. Il n’est par ailleurs même pas question de réinsertion pour ces hommes qui ne sont ni inquiétés par la justice ni réellement exclus de la sphère culturelle, et conservent, quelles que soient les accusations, leur place dans l’économie de leur secteur.

Mais que fallait-il attendre de l’audition d’un homme de culture ayant par le passé qualifié le mouvement féministe de « scories d’un catholicisme rance », d’une « forme contemporaine d’inquisition » et d’une « dictature qui ne dit pas son nom » ?

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

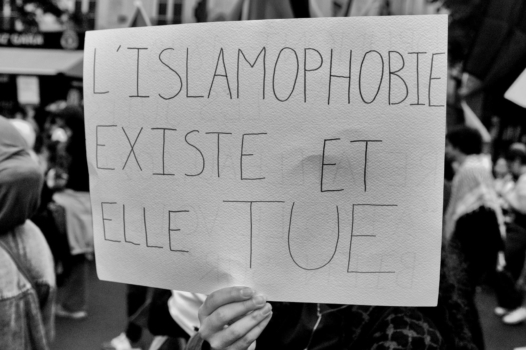

Comment les discours sur l’immigration alimentent l’islamophobie

Zinée : « Faire de la musique, c’est politique »

Marguerite Durand, itinéraire d’une frondeuse