Cette virilité qui nous coûte cher

Alors que l’espace médiatique est saturé de discours sécuritaires, l’historienne Lucile Peytavin met en lumière la dimension genrée de la délinquance en France. Et évalue le coût de la violence masculine pour la société.

dans l’hebdo N° 1861 Acheter ce numéro

© Catherine de Lahaye / photo non stop / via AFP

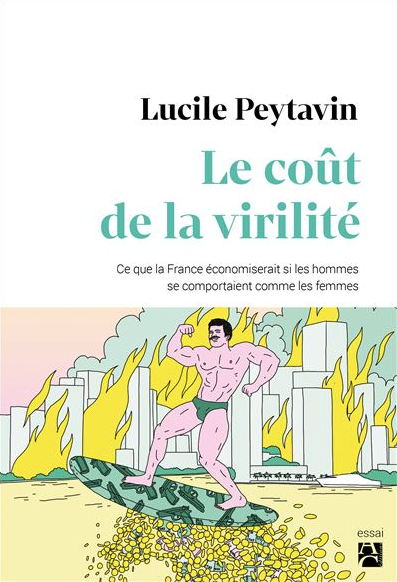

Le Coût de la virilité, Lucile Peytavin, Le Livre de poche, 2023 (1re éd. Anne Carrière, 2021), 192 pages, 7,70 euros.

Ils sont trente-cinq à s’être succédé au ministère des Comptes publics sous la Ve République. Trente-cinq nominations et seulement trois femmes. Le déficit est-il une affaire d’hommes ? En tout cas, ils en sont comptables, et dans tous les sens du terme. C’est le bilan dressé par Lucile Peytavin dans Le Coût de la virilité (Le Livre de poche) – un ouvrage déjà chroniqué dans Politis par Christelle Taraud en 2023 –, dont le propos apporte des éléments de réponse au discours sécuritaire du gouvernement.

L’historienne se penche sur les dépenses publiques de la France à travers un prisme original : celui du genre. Les réalités statistiques mises en avant dans cet essai – issues de données publiques, d’études sociologiques et économiques – sont édifiantes et conduisent à un constat : l’immense majorité des dépenses de l’État en matière de prévention, de judiciarisation et de réparation sont les conséquences de violences masculines.

En France, les hommes sont à l’origine de 83 % des infractions pénales et représentent 90 % des personnes condamnées par la justice. Ils sont auteurs de 99 % des viols, de 89 % des actes de dégradation, de 91 % des cambriolages ou encore de 84 % des coups et violences volontaires. Même constat du côté des violences intrafamiliales, des conduites addictives à risques, des vols, des délits routiers, des attentats, des incendies, etc. Le critère du genre est donc bien plus pertinent que celui de l’origine sociale, de l’âge ou de la religion pour interroger l’origine de la délinquance. Comment expliquer un tel différentiel entre les hommes et les femmes ? Violence innée ou construction sociale ?

Aux origines du mâle

Le livre de Lucile Peytavin, dont le raisonnement est tout sauf manichéen, met rapidement fin à la première hypothèse : rien, dans les nombreuses études scientifiques citées par l’essayiste, ne prouve une prédisposition des hommes à la violence. La testostérone n’y est pour rien, le mâle alpha n’existe pas. N’en déplaise aux masculinistes qui n’hésitent pas à relayer des fake news naturalistes pour justifier la violence des hommes. Pour l’historienne, l’explication est alors à chercher du côté de l’éducation genrée.

Rendons-nous à l’évidence : l’éducation donnée aux filles construit des êtres beaucoup plus aptes à vivre en société.

L. Peytavin

Appuyant une nouvelle fois sa démonstration sur plusieurs études sociologiques, Lucile Peytavin met en lumière le comportement des parents et des personnels d’éducation vis-à-vis des petits garçons dès l’enfance : valorisation de la prise de risque, inhibition des émotions, moindre incitation à l’empathie : « Rendons-nous à l’évidence : l’éducation donnée aux filles construit des êtres beaucoup plus aptes à vivre en société […]. L’éducation donnée aux garçons aboutirait donc, chez eux, à un rapport pathologique à leurs émotions et par conséquent à des rapports sociaux peu altruistes. »

Évidemment, la culture populaire n’est pas étrangère à ce phénomène : les films, les jouets, les livres et même les jeux dans les cours d’école incitent les filles à la discrétion et les garçons à l’action. Un rapport à la virilité qui se traduit en chiffres avant l’âge adulte : au collège, 92 % des élèves sanctionnés pour des actes relevant d’atteinte aux biens et aux personnes sont des garçons.

95,2 milliards d’euros de dépenses publiques qui pourraient être économisées si les comportements virilistes n’étaient pas une norme.

En désobéissant, les adolescents sont socialement valorisés et s’habituent donc petit à petit à adopter des comportements de violence verbale, physique, psychologique et sexuelle : « Un continuum se dessine alors entre de ‘petits’ délits sexuels pour prouver sa virilité à l’adolescence et la perpétration de violences ‘graves’ et de crimes sexuels par la suite », précise Lucile Peytavin. Quand les garçons ne pratiquent pas cette violence, ils sont exclus des groupes sociaux. La plupart d’entre eux s’arrangent donc pour être perçus comme « forts », apprenant au passage à mépriser tout ce qui sort de la norme virile.

Un pognon de dingue

La violence masculine ne serait alors pas biologique mais culturelle, et fondée sur une décision rationnelle reposant sur un rapport bénéfice/risque. Budgets de la justice, de la police, de la santé, etc. : combien la France économiserait-elle si les hommes se comportaient comme les femmes ? Un calcul qui peut sembler impossible, auquel l’essayiste s’est pourtant méticuleusement adonnée. À coups de formules mathématiques empruntées aux économistes, elle quantifie le différentiel des dépenses de l’État pour les violences commises par des hommes et pour celles commises par des femmes.

Une somme hallucinante de 95,2 milliards d’euros. 95,2 milliards d’euros de dépenses publiques qui pourraient être économisées si les comportements virilistes n’étaient pas une norme. À titre de comparaison, la dernière réforme de l’assurance chômage – qui a plongé des milliers de Français dans la précarité – devait permettre à l’État d’économiser 3,6 milliards d’euros.

Lucile Peytavin prend en compte les frais médicaux, de justice, de réparation, de prévention qui suivent ces violences. Ces dépenses concernent les auteurs d’infractions, mais aussi les victimes directes et indirectes. Les exemples des accidents de la route ou des incendies volontaires – dont 99 % sont commis par des hommes – sont parlants : ces incidents entraînent l’intervention des forces de l’ordre et des pompiers, des actes médicaux, des prises en charge psychologiques, des investigations judiciaires, un parcours juridique, mais aussi des aménagements du territoire pour réparer et prévenir les futurs comportements à risque, des campagnes de prévention pour éviter la récidive.

Tous les hommes ne sont pas des délinquants, mais la quasi-totalité des délinquants sont des hommes.

L. Peytavin

Dans une société productiviste comme la nôtre, les dommages sur les biens et les violences commises sur celles et ceux qui travaillent constituent aussi un manque à gagner. En réalité, les comportements virilistes auxquels les hommes ont été acculturés coûtent plus à l’État que ces 95,2 milliards d’euros. Certaines infractions ne font pas l’objet de statistiques genrées, comme les délits financiers ou les atteintes à l’environnement. Toutes les études sur le sujet prouvent pourtant que les hommes polluent bien plus que les femmes. Une partie des violences ne sont jamais dénoncées, donc pas non plus comptabilisées.

Plutôt que de faire appel à une rhétorique xénophobe au moment de présenter des « plans pour la sécurité », le ministère de l’Intérieur pourrait se pencher sur la dimension genrée du problème. Un impensé que Lucile Peytavin résume par cette formule : « Tous les hommes ne sont pas des délinquants, mais la quasi-totalité des délinquants sont des hommes. »

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

Les classes populaires acquises au RN ? Une cartographie inédite révèle des nuances

Clémentine Autain : « Nous devons avoir le discours d’une gauche décomplexée »

« Donald Trump entre en confrontation avec la Constitution »