Bertrand Cantat : quand Netflix enquête mieux que la police

Sept ans après le meurtre de Marie Trintignant, Krisztina Rády, l’ex-femme de Bertrand Cantat, s’est suicidée en présence du chanteur. C’est finalement la diffusion d’une série qui incitera le parquet à rouvrir une enquête, malgré les indices et témoignages qui pointaient les violences dès 2010.

© ERIC FEFERBERG / AFP

Il aura fallu quinze ans. Quinze ans, et la sortie d’une série Netflix, pour qu’un magistrat rouvre l’enquête sur le suicide de Krisztina Rády, morte le 10 janvier 2010. « Son visionnage m’a conduit à ressortir le dossier en recherches des causes de la mort ouvert à la suite du décès de Krisztina Rády », explique le procureur général de Bordeaux dans un communiqué, le 24 juillet 2025. Ça tient à ça, la reconnaissance du continuum des violences sexistes en France ? À quelques heures de temps libre devant la télé un week-end ?

Le documentaire en question, De rock star a tueur, diffusé en mars 2025 sur la plateforme américaine, est le premier à relier le féminicide de Marie Trintignant au suicide de Krisztina Rády. Une série au ton sensationnaliste et à la production peu déontologique – comme le révèle Rose Lamy dans sa newsletter et son podcast « L’heure des prololottes » – mais qui aura eu un mérite indéniable : celui de visibiliser l’histoire méconnue de Krisztina Rády… Et d’attirer enfin l’attention de la justice, après trois classements sans suite expéditifs.

« Crime passionnel »

Ce documentaire met aussi en lumière l’absence de prise de conscience de certains magistrats qui, comme l’ancien juge d’application des peines qui a libéré Bertand Cantat en 2007, parlent encore aujourd’hui « crime passionnel ». Dix ans de pédagogie féministe, de décompte des féminicides. Tout ça pour ça ?

La présomption d’innocence est un principe qui s’applique lors d’une procédure pénale, pas une boussole morale.

Comment peut-on encore parler de « lynchage » ou de « tribunal médiatique » lorsque des témoignages de violences sexistes sortent dans la presse ? Pourquoi brandir à tout bout de champ le principe de la présomption d’innocence lorsque la justice ne se saisit même pas des affaires de violences faites aux femmes ? La présomption d’innocence est un principe qui s’applique lors d’une procédure pénale, pas une boussole morale.

En France, 80 % des plaintes pour violences sexistes ou sexuelles sont classées sans suite. 80 %, c’est aussi la proportion de victimes de féminicides qui avaient porté plainte avant leur mort et dont la procédure n’a pas aboutie.

De l’importance des enquêtes journalistiques

Après la mort de Krisztina Rády, des enregistrements laissés sur le répondeur de ses parents dans lesquels elle évoquait la violence physique et morale de Bertrand Cantat ont été retrouvés. Des messages de détresse envoyés à son petit ami aussi. Un dossier médical qui consignait les blessures infligées précédemment par le chanteur a été consulté. Un « faisceau d’indices concordants », comme on dit dans le jargon judiciaire.

Pourtant, la première enquête sera abandonnée une trentaine d’heures seulement après la mort Krisztina Rády. Une soignante, une ancienne fille au pair de la victime, et même un membre de Noir Désir ont parlé. Qui a bien voulu les écouter ? Des journalistes. Pas la police. Pas la justice.

Harvey Weinstein, Christophe Ruggia, Gérard Depardieu… Sans des médias prêts à prendre le risque de publier des enquêtes, sans la parole publique de victimes et de témoins, tant d’agresseurs – que d’autres se plaisent encore à nommer « artistes » – auraient pu continuer à violenter en toute impunité.

En 2020, Bertrand Cantat a perdu le procès en diffamation qu’il intentait à la journaliste Anne-Sophie Jahn, lors de la sortie d’un premier article sur les circonstances de la mort de son ex-femme. Une tentative de museler la parole publique, d’obtenir l’identité des témoins et de dissuader d’autres rédactions de travailler sur l’affaire.

Il en faudra des journalistes pour enquêter. Il en faudra des témoins pour raconter.

Tant que des politiques et de l’argent publics ne seront pas déployés pour lutter contre les centaines de féminicides par an, il en faudra des journalistes pour enquêter. Il en faudra des témoins pour raconter. Peut-être qu’un jour, la mort suspecte d’une femme suffira à lancer une enquête d’ampleur, aussi longue et couteuse soit-elle.

Quand Krisztina Rády se suicide, Bertand Cantat est encore en liberté conditionnelle pour le meurtre de Marie Trintignant. Si, à l’époque, l’enquête avait duré plus de quelques heures, peut-être que le continuum de violences qui a conduit à la mort de deux femmes aurait été mis en lumière. Peut-être que « l’affaire Cantat » aurait au moins permis de faire entrer le suicide forcé dans le code pénal.

Le dimanche 10 janvier 2010, c’est Milo, le fils du couple alors âgé de 12 ans, qui est tombé sur le cadavre de sa mère pendue en rentrant chez lui le midi. Il est allé réveiller son père pour le prévenir. L’enquête judiciaire aurait aussi pu partir d’un constat glaçant, fait par l’avocat de la famille Trintignant, Me Kiejman, dans le documentaire diffusé sur Netflix : « On peut dire que Cantat dort toujours [à côté] quand ses femmes meurent ». Le fameux « faisceau d’indices concordants ».

L’actualité vous fait parfois enrager ? Nous aussi. Ce parti pris de la rédaction délaisse la neutralité journalistique pour le vitriol. Et parfois pour l’éloge et l’espoir. C’est juste plus rare.

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

L’exception espagnole qui dérange

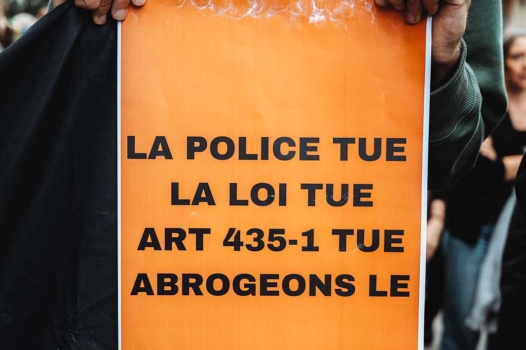

La police tue (encore)

Le Pen : un procès pour carburant politique