« Sans l’hôpital psychiatrique de Blida, Fanon n’aurait pas existé tel qu’on le connaît »

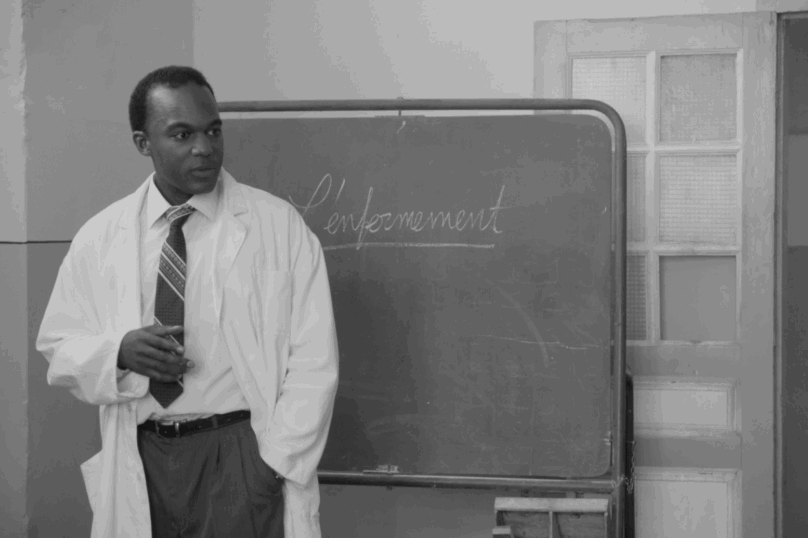

Avec Frantz Fanon, son premier long métrage de fiction, Abdenour Zahzah éclaire une période clé de l’auteur des Damnés de la terre.

© Shellac Distribution

D’Alger, où il réside, Abdenour Zahzah nous raconte comment il en est venu à se passionner pour Frantz Fanon, et pourquoi il a situé sa fiction entre 1953 et 1956, époque où le jeune psychiatre exerce à l’hôpital de Blida-Joinville.

Comment êtes-vous venu à vous intéresser de près à Frantz Fanon au point de réaliser deux films à son sujet ?

Abdenour Zahzah : Quand j’étais étudiant, je voulais faire du cinéma. En lisant des biographies de cinéastes, j’ai constaté qu’ils ont appris à réaliser en regardant des films. Donc j’ai choisi de travailler à la cinémathèque de Blida – avec un salaire qui était plus que minime ! Mais c’était un bonheur pour moi parce que j’ai pu voir quantité de films et de surcroît sur grand écran. Je me suis autoformé ainsi. Et puis un jour – cela se passe dans les années 1990 – nous avons reçu une VHS d’un film sur Frantz Fanon réalisé par un Anglais, Isaac Julien, qui s’intitule Frantz Fanon, Black Skin, White Mask. Un film très intelligent, mais d’où l’Algérie est quasiment absente. Je me suis tout de même dit que l’hôpital psychiatrique de Blida, où Fanon a exercé comme médecin-chef – et qui porte aujourd’hui son nom – pourrait être intéressé par ce film.

https://www.youtube.com/watch?v=RI9Ijh0nL3sJe m’y suis rendu et j’ai rencontré un personnage dont le nom est connu en Algérie, le psychiatre Bachir Ridouh. Il m’a dit : vous tombez bien, je viens de sauver les archives de l’hôpital de la destruction. Mais il m’a demandé un délai de 3 mois. Passé ce délai, il m’a rappelé. J’y retourne et le retrouve entouré d’une vingtaine d’infirmières et d’infirmiers ayant travaillé avec Fanon. Ils étaient assis autour d’une grande table où se trouvaient toutes les archives de l’hôpital. Je lui ai demandé l’autorisation d’utiliser une caméra. Il m’a dit oui à condition de faire le film tous ensemble. J’ai réalisé le documentaire Frantz Fanon : mémoire d’asile sur trois ans et demi car je n’avais pas de moyens pour le faire.

Par ailleurs, dans la cave de la cinémathèque, j’ai découvert une bobine de 10 minutes, sur laquelle était inscrit « la mort du Dr Fanon ». C’était des images du rapatriement de la dépouille mortelle de Fanon des États-Unis jusqu’en Tunisie. C’était absolument inconnu alors. Ensuite, j’ai rencontré des cinéastes qui avaient

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

Soderbergh : portrait de l’artiste en visionnaire

« Jusqu’à l’aube » : l’attention à l’autre

« Tout va bien », l’accueil comme il se doit