« Pour lutter contre les cyberviolences, il faut combattre le sexisme hors-ligne »

Comment lutter contre les violences sexistes en ligne ? Directrice de Féministes contre le cyberharcèlement, Laure Salmona esquisse plusieurs pistes.

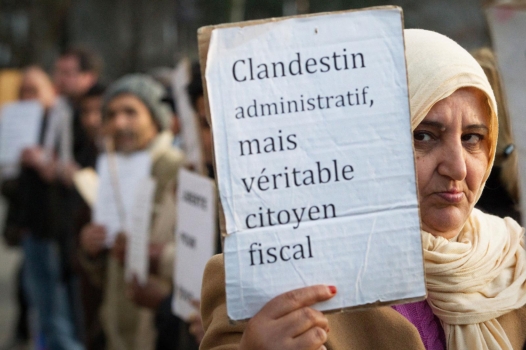

© Road Aheaud / Unsplash

Laure Salmona est directrice de Féministes contre le cyberharcèlement et autrice de Politiser les cyberviolences (coécrit avec Ketsia Mutombo, Cavalier Bleu, 2023) et 15 idées reçues sur les cyberviolences et le cyberharcèlement (Cavalier Bleu, 2025). Elle décortique ce qui se joue dans les violences en ligne, alors que le phénomène, massif, ne cesse de prendre de l'ampleur au gré des avancées technologiques : deepfakes et IA générative en tête.

En 2021 et 2022, le collectif Féministes contre le cyberharcèlement a mené une enquête pour quantifier l'ampleur de ces violences en ligne, et le vécu de ses victimes.

Peu de procès s’ouvrent pour des faits de cyberharcèlement. Celui des neuf hommes accusés d’avoir commis des violences en ligne contre Typhaine D, qui s'ouvre ce mercredi 17 septembre, est-il emblématique d’un phénomène trop peu puni ?

Laure Salmona : Tout dépend des verdicts du procès. En 2024, 28 auteurs ont été retrouvés et condamnés lors du procès pour cyberharcèlement sur l’influenceuse Magali Berdah. Les raids en ligne sont de plus en plus pris en compte, alors que ce délit n’est précisément puni que depuis 2018. Avant cela, il fallait au moins deux agissements pour qualifier le harcèlement. Désormais, un seul agissement suffit lorsqu’il a conduit à un cyberharcèlement en meute, ou lorsque la personne qui a posté le message ne pouvait pas ignorer qu’un harcèlement était en cours.

C’est totalement anormal qu’il y ait un tel déficit de prise en compte de ces violences sexuelles et sexistes par les autorités publiques.

Comment la justice appréhende-t-elle la particularité de ce genre de dossier, à savoir que les auteurs peuvent être très nombreux ?

Les difficultés sont liées à un manque de moyens financiers, humains et techniques, mais aussi un manque réel de coopération des plateformes lorsqu’il y a des réquisitions. Pour les victimes de cyberviolences, c’est très compliqué d’obtenir justice.

Nous avions réalisé une enquête sur un échantillon représentatif des Français qui montrait que 67 % des personnes qui avaient fait la démarche d’aller déposer plainte s’étaient vu refuser le dépôt de plainte par les forces de police et de gendarmerie, qui considèrent souvent que parce que c’est en ligne, c’est moins grave. Or, 1 victime de cyberviolence sur 7 a tenté de se suicider.

Typhaine D a enduré des problèmes financiers, du stress post-traumatique. Les conséquences sont nombreuses. C’est totalement anormal qu’il y ait un tel déficit de prise en compte de ces violences sexuelles et sexistes par les autorités publiques. Aujourd’hui, moins de 3 % des actes de cyberviolence font l’objet de poursuites. Des personnes racontent avoir appris deux ans après les faits que leur plainte avait été classée sans suite sans qu’elles en aient été informées. Les forces de l’ordre manquent de formation, parfois elles ne mènent pas d’enquête parce qu’elles n’arrivent tout simplement pas à ouvrir un fichier, ou bien demandent des impressions de chaque message – or, pour de nombreux cas, il y en a plusieurs centaines.

Pour le cas de Typhaine D., tout est parti d’un débat filmé et publié par Le Crayon. Les médias et plateformes qui produisent ces contenus ont-ils une responsabilité particulière ?

Les médias devraient avoir une charte éthique sur ce sujet. C’est l’avis de l’association Féministes contre le cyberharcèlement. Dans certains cas, le fait que des polémiques

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

Déconstruire le duel des « deux France »

« Les évangéliques étaient très disposés à embrasser un personnage comme Trump »

« Contre l’internationale réactionnaire, il existe une soif transfrontalière de résistance »