Dette : sortir de l’emprise des marchés financiers

L’agence Fitch a dégradé la note évaluant la qualité de la dette publique française. La situation n’a pour l’heure rien d’effrayant mais la part de la dette publique détenue par des agents privés est amenée à croître. Reprendre la main sur les canaux de financement devrait être une priorité.

dans l’hebdo N° 1882 Acheter ce numéro

Le 12 septembre, l’agence Fitch a dégradé la note évaluant la qualité de la dette publique française. La France est désignée comme un emprunteur moins fiable, dont l’instabilité politique « fragilise la capacité […] à fournir une consolidation budgétaire ». Cette décision ne vient que confirmer le jugement des marchés financiers depuis la dissolution de juin 2024, comme en témoigne l’écart avec le taux d’intérêt allemand (dont la dette est jugée la plus sûre en Europe), passé de 0,45 % à 0,8 %. Les copies de Standard & Poor’s et Moody’s, les deux autres mastodontes de la notation de titres, attendus pour octobre et novembre, ne diront probablement pas autre chose.

La situation n’a pour l’heure rien d’effrayant : la France parvient aisément à lever de la dette.

Soyons clairs, la situation n’a pour l’heure rien d’effrayant : la France parvient aisément à lever de la dette et elle consacre actuellement environ 2,1 % de son PIB au paiement des intérêts, un niveau supérieur à celui de l’Allemagne (1,1 %) mais inférieur à celui des États-Unis (4,7 %), de l’Espagne (2,4 %) ou de l’Italie (3,9 %). Néanmoins, la maîtrise du coût de l’endettement reste un enjeu fondamental à l’heure où la Banque centrale européenne (BCE) sort progressivement de sa politique de soutien aux dettes publiques.

Car cet épisode rappelle que la parenthèse du covid est définitivement refermée. Alors que la BCE avait suspendu les jugements des acteurs privés en achetant massivement des titres de dette publique, cette politique est désormais terminée. La part de la dette publique détenue par des agents privés est donc amenée à croître. Or, comme le montre une récente étude de l’institut Veblen, cette configuration tend à générer des hausses de taux pour les États qui augmentent leur dette.

Surexposition

Il en va de même lorsque la part détenue par les non-résidents est élevée. La France fait en partie les frais de cette surexposition : la part détenue par la Banque centrale n’est que de 17 % (25 % en Allemagne, 50 % au Japon), tandis que la part détenue par les non-résidents dépasse les 50 % (42 % en Espagne et 27 % en Italie).

On pourrait imaginer de mieux orienter l’épargne nationale vers les titres publics en fixant des obligations légales.

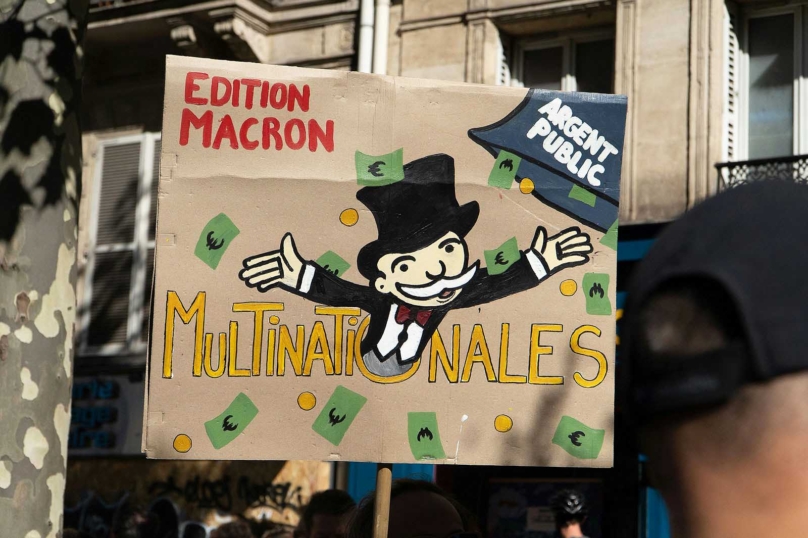

Certains diront que, si la France ne veut pas subir une augmentation des taux, elle n’a qu’à « regagner la confiance des marchés » en réduisant ses déficits. Bien sûr, certaines dépenses plombent les comptes en plus d’être injustes et inefficaces. Mais, même en revenant sur les cadeaux fiscaux de l’ère Macron et en mettant à contribution les ultrariches, le recours à la dette restera nécessaire : le dernier rapport de la Cour des comptes parle de 100 milliards d’euros par an d’investissements pour la transition à ajouter au déficit actuel de 168 milliards.

Par comparaison, un déficit à 3 % du PIB tel qu’exigé par les traités et les marchés représente 87 milliards. Il est relativement illusoire d’espérer lever 181 milliards en recettes fiscales. Croire comme Jean Pisani-Ferry (Libération du 22 septembre) qu’il suffira de « convaincre les agences de notation financière et les marchés que cet endettement est légitime » est un pari extrêmement risqué.

Reprendre la main sur les canaux de financement devrait donc être une priorité. D’autant que les solutions existent, même dans le cadre des traités européens actuels. On pourrait imaginer de mieux orienter l’épargne nationale vers les titres publics en fixant des obligations légales de détention aux banques nationales ou en (re)développant un pôle bancaire public.

Chaque semaine, nous donnons la parole à des économistes hétérodoxes dont nous partageons les constats… et les combats. Parce que, croyez-le ou non, d’autres politiques économiques sont possibles.

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

La France est-elle en voie de déclassement ?

Libre-échange : sinistre Saint-Valentin indo-européenne

L’Allemagne et la règle d’or