« Maghreb noir », un souffle panafricain

Fouillé et captivant, le livre de Paraska Tolan-Szkilnik place le Maghreb et ses artistes au cœur de l’histoire du panafricanisme.

dans l’hebdo N° 1884 Acheter ce numéro

© AFP PHOTO / APS

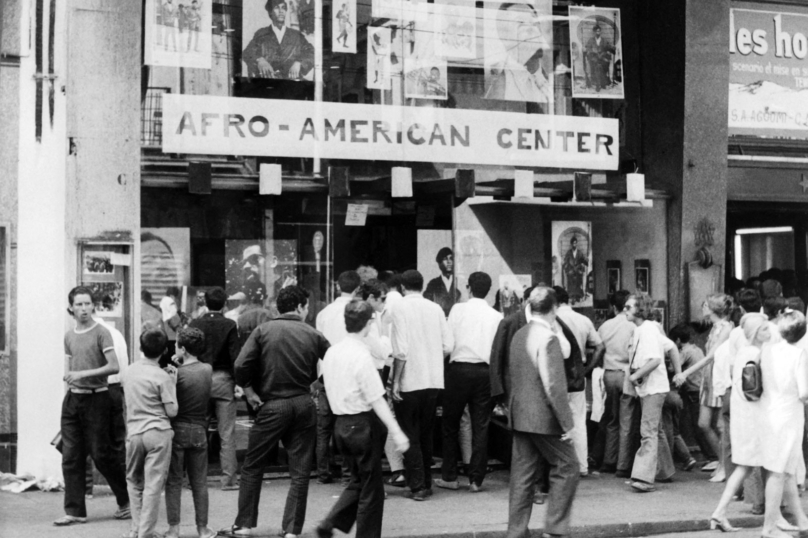

Juillet 1969. Le cinéaste et photographe William Klein est sollicité par le gouvernement algérien pour documenter le festival panafricain d’Alger. Nous sommes sept ans après l’indépendance, et le président algérien Houari Boumédiène veut profiter de l’événement pour inscrire son pays dans l’histoire du panafricanisme et faire fructifier les alliances politiques et économiques que celle-ci peut engendrer.

Pendant dix jours, le festival accueille des conférences, des représentations d’artistes et des débats publics. Il s’ouvre le 21 juillet avec un défilé dans les rues d’Alger rassemblant danseurs, musiciens, représentants des délégations nationales et membres de groupes indépendantistes comme l’ANC d’Afrique du Sud, le Frelimo mozambicain, le Frolinat tchadien, le MPLA angolais et le PAIGC de la Guinée et du Cap-Vert.

Parmi les invités, on compte aussi des activistes du Black Panther Party, dont deux membres sont alors en exil à Alger, Kathleen et Eldridge Cleaver, et plusieurs artistes, dont la chanteuse Miriam Makeba et les saxophonistes Manu Dibango et Archie Shepp. Pour William Klein, qui s’exprime lors d’une projection du film à Alger en 2009, « le festival reste un grand souvenir, très émouvant. Il y avait une urgence historique. Tous ces gens risquaient leur vie, tous les jours. Ils cherchaient à établir une culture du combat ».

On n’y croyait pas trop au festival, étant donné la répression qui courait.

B. OuadiLorsque Paraska Tolan-Szkilnik découvre Festival panafricain d’Alger 1969, elle est étudiante à l’EHESS et rédige un mémoire sur la place du Sénégal et de la Tunisie dans les festivals panafricains. En quête d’informations, elle consulte quelques archives et effectue des entretiens avec des témoins. Toutefois, rapidement, ces échanges l’interpellent. Derrière la solidarité affichée dans le film de Klein, les conversations rendent compte de tensions, de discours alternatifs qui viennent complexifier l’histoire « officielle ».

"Quelque chose de trop propre, de trop glamour"« Le film de William Klein est une commande, explique-t-elle sur les ondes de RFI, qui racontait quelque chose de trop propre, de trop glamour. » L’écrivain et l’acteur algérien Hocine Tandjaoui se souvient que pendant que beaucoup se réunissaient dans le centre d’Alger pour écouter Archie Shepp, « les jeunes ont mesuré qu’ils criaient dans le vide ». Cette même position se retrouve dans les propos de Boussad Ouadi, alors étudiant. Depuis la prise de pouvoir de Boumédiène, raconte-t-il, « toutes les organisations étaient interdites, les ciné-clubs avaient été fermés. On n’y croyait pas trop au festival, étant donné la répression qui courait ».

Confrontée à cet événement jugé de « façade », Paraska Tolan-Szkilnik est alors amenée à suivre la voix de ses interlocuteurs. L'autrice met en lumière un « festival off », non officiel, tenu en parallèle et qui, pendant toute la durée du Panaf, a réuni, dans des appartements ou des cafés, des

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

« Viens Élie », l’arbre et la forêt

« Trop tard », l’extrême droite à la sauce Popeye

« Chimère », identités contrariées