1995 : que reste-t-il de la réforme qui a enflammé la France ?

Les mesures portées par Alain Juppé en 1995 ont changé en profondeur la protection sociale, notamment son modèle de gestion. Trente ans plus tard, ce bouleversement a mis le modèle social français en première ligne des attaques néolibérales.

dans l’hebdo N° 1887 Acheter ce numéro

© Jack GUEZ / AFP

La politique est faite de symbole. Parfois de détails. Et certains veulent dire beaucoup. Le 15 novembre, cela fera trente ans qu’Alain Juppé, alors premier ministre de Jacques Chirac, présentait son vaste plan pour réformer la protection sociale. Parmi les nombreuses mesures : la reprise en main par l’État de la gestion de la Sécu, via notamment une loi annuelle sur son financement, proposée par le gouvernement et votée par le Parlement : la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS). Or cet « anniversaire » du plan Juppé – et surtout de la forte mobilisation s’y opposant – intervient justement en plein cœur des débats autour du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) du gouvernement pour 2026.

Des discussions particulièrement tendues qui illustrent parfaitement une des principales conséquences du plan de l’ancien maire de Bordeaux : « Désormais, ce sont les gouvernements, avec les PLFSS, qui donnent le la de la protection sociale », explique Nicolas Da Silva, économiste à l’université Sorbonne-Paris-Nord et auteur de La Bataille de la Sécu (La Fabrique, 2023). Fini la gestion paritaire entre partenaires sociaux : désormais, c’est l’État qui gère.

Depuis près de quarante ans, les gouvernements successifs ont pris un virage néolibéral qui voit dans la protection sociale un coût bien plus qu’une manière de faire commun. Le « trou de la Sécu » est devenu un lieu commun. Chaque année, à l’automne, lors de l’examen du PLFSS, il revient en force. N’était-ce pas ce même « trou » qui servait déjà d’éléments de langage à Alain Juppé en 1995 pour justifier son plan ? « Le “trou de la Sécu”, j’en entends parler depuis que je suis en âge de comprendre les débats sociaux et politiques. S’il était aussi dangereux que ce qu’on peut entendre, la Sécu serait tombée dedans. Et nous avec », raillait il y a quelques semaines dans nos colonnes Denis Gravouil, en charge des politiques sociales à la CGT.

Loin d’être de simples logiques budgétaires, ce sont bien des choix politiques qui aboutissent à cette situation.

La réduction des droits comme directionLa protection sociale n’est pas – encore – tombée dedans. Mais, depuis 1995, elle a été attaquée fortement et régulièrement. Les retraites en sont l’illustration la plus criante. En 1995, le plan d’Alain

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

Shein, Temu, ou l’invasion quoi qu’il en coûte du marché français

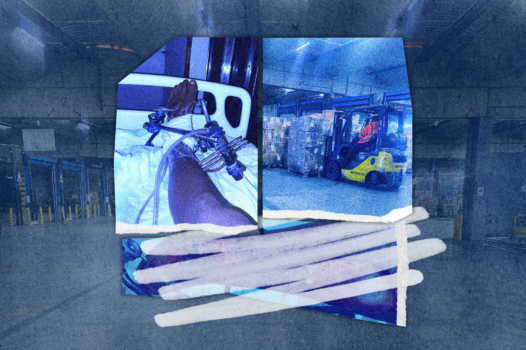

« Mon pied est foutu » : un sans-papiers, victime d’un accident de travail chez Clear Express, témoigne

Travail dissimulé, conditions « indignes » : les coulisses du e-commerce chinois