Partage ma charge mentale !

Au printemps dernier, la parution en ligne d’une BD de la dessinatrice Emma a entraîné un vaste questionnement médiatique sur l’inégale répartition de la gestion du quotidien.

dans l’hebdo N° 1482 Acheter ce numéro

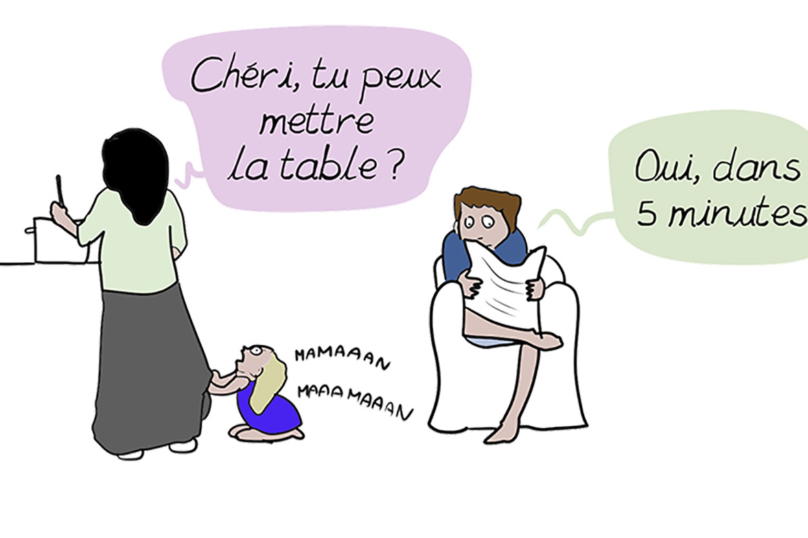

Exaspérée, la femme observe l’évier débordant d’assiettes sales. « T’as pas fait la vaisselle ? », lance-t-elle à son compagnon. « Bah, tu m’as pas demandé ! » La scène est banale. Trop banale pour une société qui se veut égalitaire. Pour preuve, la bande dessinée dont elle est tirée a provoqué un petit tsunami médiatique. C’était en mai dernier. La bédéiste Emma publiait sur les réseaux sociaux une série de dessins [1] sur un obscur concept sociologique forgé dans les années 1980 : la « charge mentale », cette invisible responsabilité de la bonne marche du foyer.

En témoignent les centaines de commentaires publiés sous la BD d’Emma, sur Facebook : « Chez nous, c’était : “Fais-moi une liste.” » « J’ai rarement vu une mère de famille jouant à Call of Duty pendant que son chéri tente de gérer en même temps le dîner et les cartables du lendemain. » « C’était tout à fait le cas avec mon ex, qui faisait, c’est vrai, bien 50 %, voire 60 %, des tâches ménagères. Mais, le jour où je ne lui disais pas quoi faire, il n’y avait que 20 ou 30 % de fait. Et, bien sûr, les rendez-vous médicaux et autres [tâches] liées à notre enfant ne lui traversaient même pas l’esprit ! » Partagée plus de 200 000 fois, la BD crée un buzz inattendu, les articles sur la « charge mentale » fleurissent.

« Je pense que ça a eu un effet “Bon sang mais c’est bien sûr !”, sourit Emma. On est nombreuses à avoir ce sentiment d’épuisement alors qu’on a essayé de construire un couple plutôt égalitaire. J’ai eu des retours d’Indiennes, de Malgaches, d’Italiennes qui m’ont dit : “C’est exactement la même chose chez moi !” »

En 2010, les femmes assuraient toujours 71 % des tâches ménagères et 65 % des activités parentales, selon l’Insee. Sans compter la charge mentale, donc. Après des décennies de luttes féministes, le constat est douloureux. Et le buzz médiatique autour de cette question d’autant plus salvateur. « Il y a dans le succès de ce concept un facteur générationnel, souligne la journaliste Titiou Lecoq [2]. Ma génération [aujourd’hui trentenaire, NDLR] a grandi dans le mythe d’une égalité acquise. C’est d’autant plus révoltant de constater que ce n’est pas le cas. »

Pour la sociologue Christine Castelain-Meunier [3], nous vivons aujourd’hui une époque charnière, où anciens et nouveaux modèles se juxtaposent : « Ces dernières décennies ont été marquées par de grandes avancées dans les droits des femmes. Les identités bougent, on assiste à une sortie progressive des rôles assignés au genre, et la culture égalitaire entre hommes et femmes est de plus en plus dans les esprits. Mais le discours ne s’est pas encore assez traduit dans les pratiques. » La chercheuse note ainsi une nette évolution du rôle du père depuis trois générations. Celui-ci n’est plus seulement le géniteur, il crée un lien avec l’enfant, il manifeste une volonté de s’impliquer dans le foyer. Pourtant, la majorité des tâches éducatives reste assurée par les femmes.

« La théorie du XIXe siècle des deux sphères – privée pour les femmes, publique pour les hommes – reste encore très présente », note Titiou Lecoq. Et ce vieux modèle ressurgit sous de nouvelles formes. Qui aurait prophétisé le retour de la « parfaite maîtresse de maison » ? Il s’illustre pourtant avec le matraquage d’images d’intérieurs parfaitement rangés et confortables sur les réseaux sociaux et dans les magazines. « Il y a toute cette culture “cocooning” qui cible les femmes, souligne la journaliste, mais il y a aussi l’idéal écologique, que l’on met à la charge des femmes dans la gestion du quotidien. » Et « l’impératif de la bonne mère » n’a jamais été aussi présent.

« On accorde aujourd’hui une attention beaucoup plus grande à l’éducation, au bien-être des enfants », analyse Christine Castelain-Meunier. Et à leur réussite. « Vous savez que l’une des questions relatives aux enfants les plus tapées dans Google, c’est : “Mon fils est-il surdoué ?” », renchérit Titiou Lecoq. Le vieux modèle de la femme responsable en chef du ménage et des marmots étant encore bien présent, c’est sur elle que s’exercent ces nouvelles pressions.

À l’heure où l’égalité femme-homme est de plus en plus revendiquée, l’inadéquation de nos pratiques quotidiennes avec ce principe est de moins en moins supportable. « Jusqu’à présent, les combats féministes reposaient sur l’acquisition des mêmes droits que les hommes. Ce qui semble avoir changé, aujourd’hui, c’est qu’on insiste sur la nécessité de prendre en compte la situation des femmes et l’univers qui leur était jusque-là assigné », note Titiou Lecoq. En d’autres termes, si la femme est de plus en plus présente dans l’espace public, l’homme doit l’être davantage dans la sphère privée. « Ces inégalités dans l’intime sont invisibles, difficilement quantifiables, on peut facilement laisser penser que c’est un problème individuel, souligne Emma, Mais, tant qu’il n’y aura pas une évolution dans le foyer, on restera sur un système global inégalitaire. »

Si le combat se mène aussi dans nos salons, il ne doit pas y rester enfermé. Pour cela, la dessinatrice a de nombreuses pistes à proposer. « L’allongement du congé paternité bien sûr, mais aussi l’éducation à l’égalité, la collectivisation de la prise en charge des enfants, la baisse du temps de travail, etc. » L’intime est politique.

[1] La BD « Fallait demander » est disponible dans l’album Un autre regard, tome 2, Emma, Massot Éditions.

[2] Auteure de Libérées. Le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale, Fayard.

[3] Auteure de Le Ménage, la fée, la sorcière et l’homme nouveau, Stock, 2013.

À lire aussi dans ce dossier :

• Domination masculine : le début de la fin ?

• Geneviève Fraisse : « Quelle place pour le corps des femmes ? »

Pour aller plus loin…

Incels, pédoporn et IA : l’essor des petites amies virtuelles

« L’érotisation de la domination masculine ne se résume pas à la pornographie »

« Le temps de vacances n’est pas considéré au même titre que les autres temps sociaux »