Quelle organisation politique pour la gauche de transformation ?

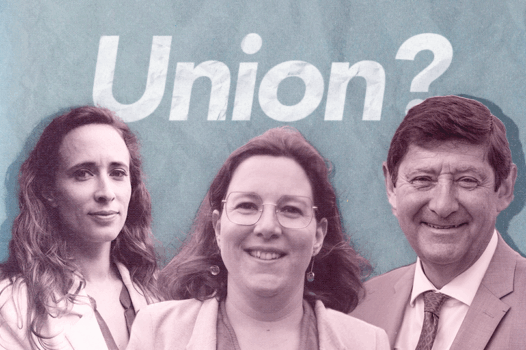

Autour de cette question, à laquelle ils ont récemment consacré des essais, nous avons réuni Nicole Borvo Cohen-Séat, Patrice Cohen-Séat et Christophe Aguiton. Ils mettent en avant la nécessité de donner corps à un vaste projet partagé.

dans l’hebdo N° 1481 Acheter ce numéro

L’année a été rude pour la gauche. Les formations qui la composaient traditionnellement se meurent, de nouvelles formes d’organisation apparaissent, qui, sans toujours se réclamer de la gauche, en portent clairement les aspirations. Le beau score de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle et la percée de la France insoumise qui l’accompagne n’ont toutefois pas complètement mis un terme aux interrogations qui divisent ce qu’on appelle « la gauche de transformation sociale et écologique ». En témoignent les réflexions que développent Nicole Borvo Cohen-Séat, ancienne présidente du groupe communiste au Sénat, et Patrice Cohen-Séat, président d’honneur d’Espaces Marx, ainsi que le militant syndical et associatif Christophe Aguiton, dans deux essais parus récemment. Ils ont bien voulu en débattre avec nous un après-midi à Politis. Venus d’horizons différents, ils convergent toutefois sur les limites du populisme de gauche et le nécessaire bras de fer à engager avec l’Union européenne.

Vous employez tous les trois le mot « gauche » dans le titre de vos ouvrages. En quoi est-il toujours signifiant ?

Nicole Borvo Cohen-Séat : Ce mot, en effet, a une signification. D’ailleurs, on voit dans les enquêtes de population que, même si beaucoup de personnes sont très critiques sur le bilan de la gauche au pouvoir, la plupart, y compris au sein des classes populaires, continuent de se déterminer sur un axe droite-gauche.

Aujourd’hui, la social-démocratie n’est plus crédible à gauche. Mais ce n’est pas la fin de la social-démocratie qui doit faire disparaître la gauche, bien au contraire !

Christophe Aguiton : Pour moi, la « gauche » est un concept important, d’abord parce qu’il se réfère à une histoire qui remonte à la Révolution française : à l’époque, il y avait ceux qui acceptaient le système en place (le veto royal), contre ceux qui prônaient l’émancipation humaine et l’égalité. Aujourd’hui, pour des raisons que l’on peut comprendre, Podemos comme la France insoumise ne se réclament pas de la gauche. Mais, en pratique, ce sont des programmes de gauche.

Pour une nouvelle force politique

Analysant le séisme électoral du printemps, l’ancienne présidente du groupe communiste au Sénat et le président d’honneur d’Espaces Marx dressent le constat sans concessions de la crise du système partisan. S’ils passent en revue les « crises jumelles de la gauche et de la droite », c’est bien la première qui les mobilise.

Très critiques sur les orientations de leur parti, le PCF, ils constatent plus généralement que la « forme-parti », qui « a permis à la classe ouvrière d’investir le champ de bataille politique […], est aujourd’hui épuisée ». Soucieux de rassembler « le peuple », entendu comme « l’ensemble des catégories sociales qui subissent les logiques capitalistes et entrent en lutte pour les faire reculer », ce qui tend à les rapprocher de Jean-Luc Mélenchon, ils s’éloignent de celui-ci sur les questions du populisme et de l’Europe. Ils plaident, in fine, pour « l’invention d’une nouvelle force politique capable de conjuguer l’horizontalité et la verticalité, le commun et la diversité, afin de pouvoir rassembler tous les courants émancipateurs autour d’un socle politique commun qui leur permette […] de mener ensemble le combat politique contre les classes dominantes et leurs représentants ».

Une enquête grand angle

Militant syndical et associatif, Christophe Aguiton dresse un vaste panorama des recompositions en cours à la gauche de la social-démocratie. Pas uniquement en France, mais au niveau international.

C’est l’intérêt de cette « enquête », qui revient dans une première partie sur le déclin des forces politiques, l’émergence de la dynamique altermondialiste au tournant du siècle et l’irruption, en réponse à la crise économique, des mobilisations démocratiques et écologiques dans les années 2010. Il interroge ensuite les « stratégies » à déployer pour remplacer les doctrines et les organisations périmées des mouvements socialistes et communistes, définir le sujet du changement et les thèmes permettant de construire de larges alliances ou coalitions. Convaincu que la gauche de transformation est déjà engagée dans un nouvel âge, il s’attarde enfin sur quatre de ses « expériences » : l’Italie depuis la disparition du PCI, l’Amérique du Sud, où sont apparues ces dernières années des innovations doctrinales et stratégiques, l’Espagne, avec Podemos, et la Grèce, où, curieusement, Aguiton défend le choix de Syriza de temporiser avec l’UE, laissant le lecteur toucher là les limites d’une gauche du XXIe siècle qui se cherche encore.

Michel Soudais

Patrice Cohen-Séat : Je crois qu’il faut aussi rappeler que le mot « gauche » est réapparu au XXe siècle, à un moment où les partis issus du monde ouvrier (PCF, PS, Parti radical-socialiste) avaient besoin de se rassembler pour mener le combat politique. La gauche est donc un terme opératoire lorsque des formations différentes, mais se situant toutes dans un impératif d’égalité, ont besoin de se rassembler pour livrer ce combat. Durant la période de « l’union de la gauche », ce projet a été dénaturé parce que le PS a fini par dériver du côté du libéralisme et de l’acceptation des inégalités. L’enjeu, aujourd’hui, n’est donc pas de jeter la gauche par-dessus les moulins, mais de faire en sorte de rassembler tous les mouvements d’émancipation qui ont la question de l’égalité comme objectif.

Le « populisme de gauche » proposé par Chantal Mouffe et Ernesto Laclau peut-il être utile pour rassembler les forces ?

P. C.-S. : Le populisme est une théorie qui considère que le peuple est « un », et que, par conséquent, les intérêts sont identiques et qu’il n’y a pas besoin de pluralisme ; cette théorie nie la réalité et la nécessité du débat politique.

C. A. : Les théories de Laclau et Mouffe ont eu une pertinence et une utilité, notamment dans l’Argentine du général Perón [des années 1950 aux années 1970, NDLR], où se sont cristallisées des aspirations populaires très fortes. En France, où le PCF et les différents groupes trotskistes avaient une vision marxiste très orthodoxe, et donc très éloignée des réalités, les théories de Laclau ont offert une grille d’analyse de ce qui était en train de se passer en Amérique latine.

Le terme de populisme est récemment revenu en Europe via les Espagnols de Podemos. Sur le fond, je crois que cette théorie du populisme doit être utilisée avec précaution. D’abord, parce qu’en opposant le « peuple » et la « caste » elle risque de gommer la diversité sociale interne au peuple. L’autre inconvénient, c’est que le populisme a toujours besoin d’une clé de voûte, d’une personne qui sera identifiée par le peuple comme son représentant. En Amérique latine, on appelle ça un « fuerto liderazco » – un « fort leadership ». Dans ces pays, c’est nécessaire, car les élites tiennent tout : il n’y a pas de liberté de la presse, pas même un journal comme Le Monde, par exemple. Mais, ici, c’est quand même beaucoup moins le cas… Or, le prix à payer de cette forte personnalisation est très élevé : des mouvements sociaux désarmés, avalés par l’appareil d’État, et qui se placent sous le diktat, fût-il bienveillant, d’un seul homme. Résultat, c’est le centre qui décide de tout et, à l’inverse de ce qui est proclamé, cela entrave une vraie implication populaire.

N. B. C.-S. : Utiliser ce concept pour la gauche me semble très antinomique : qui dit « populisme » dit « chef » et « concentration du pouvoir ». Dans l’histoire, il n’y a d’ailleurs pas d’exemples qui montrent le contraire ! Cette conception est par ailleurs tout à fait contraire à l’idée de 6e République, de démocratie plus efficace. La preuve : le présidentialisme français s’accommode aussi bien du populisme de droite (Macron) que de celui de gauche (Mélenchon).

Vous pointez tous dans vos livres une demande sociale d’horizontalité et une critique de la démocratie représentative. Néanmoins, Jean-Luc Mélenchon a réalisé un bon score. Comment expliquez-vous ce paradoxe ?

P. C.-S. : Je ne sais pas s’il y a un paradoxe. Ce qui caractérise surtout la dernière présidentielle, c’est l’effondrement des partis des dernières décennies. Les études ont montré que Mélenchon a eu, grosso modo, les voix des électeurs qui avaient voté pour le Front de gauche en 2012, et un quart des électeurs qui avaient voté pour Hollande. Autrement dit, c’est l’effondrement du PS qui a mis ces électeurs dans la nécessité de trouver le vote qui leur correspondait le moins mal, dans un contexte où le vote utile était du côté de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ce sera pareil demain ? Cela reste une question ouverte. Tout dépend de ce que deviendra la France insoumise. En restera-t-elle à une capacité de mobilisation importante, notamment des classes populaires ? Ou saura-t-elle construire autre chose : de la politisation ?

Que voulez-vous dire ?

P. C.-S. : Quand je parle de « politisation », je veux dire la construction des repères, des savoirs, des connaissances, des convictions, qui font qu’on défend une option politique. Entre la mobilisation et la politisation, il y a une grande différence. On peut, ponctuellement, mobiliser largement en ayant recours à des « équivalents vides » (la patrie, la nation…) ou contre quelque chose (la caste, l’oligarchie…), mais ça ne fait pas de la politisation. La politisation, c’est ce qui permet à des personnes qui ont des intérêts immédiats et des points de vue différents de se rassembler durablement en bâtissant un compromis, un projet, qui leur permettra de se rassembler politiquement. La stratégie populiste a permis des mobilisations, mais, passé un certain moment, on se retrouvera dans la situation antérieure s’il n’y a pas eu de politisation.

C. A. : Je nuancerais la position de Patrice. Sur cette question d’horizontalité et de verticalité, je pense que les gens sont en réalité beaucoup plus éclectiques qu’on ne le pense. On peut très bien passer ses journées à Nuit debout, à vanter les mérites de l’horizontalité, et, le soir, aller voir Mélenchon en meeting comme on irait voir une vedette de rock !

Cet éclectisme ne veut pas dire qu’il n’y a pas de politisation. Au contraire, les jeunes d’aujourd’hui ont un niveau de culture et une conscience politique élevés. La différence avec notre génération est que cette politisation ne s’accompagne pas d’organisation. Le fond de l’affaire, c’est que les personnes qui manifestent, et elles sont très nombreuses, ne s’organisent ni dans les partis ni dans les syndicats. Elles ont un fort niveau de politisation personnelle, mais, pour autant, ne s’identifient pas à une option de long terme. Et cela risque de durer.

N. B. C.-S. : C’est pourquoi il faut inventer. Sur la forme, les gens veulent être autonomes, pas encartés ni embrigadés. D’ailleurs, il faut relativiser le succès de Jean-Luc Mélenchon : il a fait 20 % à la présidentielle, mais il n’a pas le rapport de force suffisant pour modifier le cours des choses. Pour gagner l’élection présidentielle, il faut certes un leader, mais il faut aussi un rassemblement.

Une forme de populisme n’est-elle néanmoins pas nécessaire, un temps, dans une optique d’efficacité ?

P. C.-S. : Je crois qu’il est illusoire de penser que le changement viendra en intégralité de l’État. Si le changement par le haut se termine en général tragiquement, c’est parce que changer nécessite en réalité de créer une majorité dans le pays : il ne suffit pas de changer les institutions. Le populisme, parce qu’il rassemble par-delà les clivages politiques, rassemble sur des mots d’ordre beaucoup trop larges pour constituer des majorités d’idées.

Prenez les révolutions arabes : le mot d’ordre « qu’ils dégagent ! » a permis des rassemblements extrêmement amples et puissants qui ont fait tomber les dictatures. Mais la suite a montré qu’à défaut d’une politisation, c’est-à-dire un accord des forces sociales qu’on avait mises en mouvement pour un projet politique, ce sont des forces présentes dans les profondeurs de la société qui ont repris le dessus. Le dégagisme joue sur la volonté de chasser ceux qui sont en place, mais ce rassemblement « contre » ne fait pas un rassemblement « pour » !

Mais entre l’élévation du climat et l’augmentation des inégalités, a-t-on le temps d’attendre que se construise cette politisation ?

P. C.-S. : Le fait qu’il y ait des aspirations communes ne veut pas dire qu’il existe un consensus sur un projet commun. D’ailleurs, regardez les chiffres : aux législatives, la gauche (en comptant Hamon plus Mélenchon) n’a fait que 25-26 % des voix. C’est une défaite historique ! Dans ce contexte, peut-on se passer de la reconstruction de repères qui permettraient d’aller vers une construction politique partagée, et donc une majorité politique ?

N. B. C.-S. : Les thématiques de l’écologie, du partage des richesses ou des paradis fiscaux rassemblent de plus en plus de monde. Mais une politique de changement véritable ne peut se faire que dans la durée. Si la gauche alternative arrivait au pouvoir, tous les libéraux seraient là pour l’empêcher de mettre en œuvre une politique de transformation. Les forces politiques transformatrices ne peuvent se contenter d’une mobilisation éphémère derrière un chef, aussi formidable soit-il. Il faut que tout cela dure, et donc que ce soit construit.

Que faites-vous de l’Union européenne ? Suffit-il d’attendre que les 26 autres pays soient d’accord avec nous ? Doit-on commencer à désobéir ou doit-on créer une autre alliance, y compris avec des pays du sud de la Méditerranée, comme le propose Jean-Luc Mélenchon ?

N. B. C.-S. : Ce que la France insoumise a mis en avant, c’est le « plan B », qui est une manière de sortir de l’Europe. Nous sommes en désaccord avec cela. Pour que les choses changent en Europe, il faut compter réellement et, pour cela, avoir des positions fermes, quitte, non pas à quitter l’Europe, mais à faire des blocages. Jean-Luc Mélenchon disait : « L’Europe, tu l’aimes ou tu la quittes », nous disons : « L’Europe, tu l’aimes ou tu la bloques ». Il y a en Europe beaucoup de forces qui veulent continuer, mais avec des politiques très différentes. Dans chaque pays, les majorités peuvent bouger, et le rapport de force actuel ne sera pas éternellement celui que l’on connaît actuellement.

C. A. : Je pense également que la question centrale est qu’il faut être prêt à désobéir, ce qui ne veut pas dire quitter l’Europe. Souvent, les débats sur l’Europe sont très théoriques. Or, dès qu’on part des mouvements et des revendications réelles, le débat change de nature. Aujourd’hui, il n’y a pas de mouvement européen, pas de syndicat européen qui s’exprime en tant que tel. C’est pour nous une faiblesse et un défi. Une des raisons de la défaite d’Alexis Tsipras, en 2015, c’est l’absence d’un mouvement européen soutenant le gouvernement grec. Résultat, il n’y a pas eu le rapport de force nécessaire qui aurait pu influencer la négociation.

P. C.-S. : Aujourd’hui, le capitalisme est mondialisé : les classes dominantes se sont organisées à grande échelle. Alors, si on n’arrive pas à créer des rapports de force à l’échelle européenne, on n’arrivera à rien. Je ne crois pas qu’il y ait des raccourcis possibles. Il faut d’abord être capable de changer les choses en Europe si on veut toucher à ce système monde. La sortie de l’Europe ne nous ferait pas sortir de la mondialisation.

D’accord, mais comment mobiliser ? Aujourd’hui, les luttes se succèdent, mais en vain…

P. C.-S. : C’est bien pour cela qu’il faut un projet politique commun. Marx disait qu’il fallait dépasser les luttes corporatistes ; de même, lutter chacun sur une question ou un objectif n’est pas soutenir un projet politique. Pour pouvoir soutenir un projet qui devienne le bien commun, il faut construire du commun. C’est la politisation dont nous parlions tout à l’heure ! Si on ne crée pas de la politisation, où cela nous mènera-t-il ? Si on veut construire de la transformation sociale, il faut, comme le disait Gramsci, construire une hégémonie culturelle. Elle seule peut faire qu’une façon de se projeter dans l’avenir devienne majoritaire. Et cela ne prend pas forcément des siècles. Il y a des moments où la politisation est fulgurante. Une révolution, c’est un mouvement de politisation extrêmement rapide.

C. A. : Le XXe siècle a été marqué par la hiérarchie entre syndicats et partis. Aujourd’hui, il faut revenir à des choses plus horizontales, il faut de nouvelles articulations, de nouvelles alliances politiques et sociales…

Dans votre livre, vous estimez que ce renouveau passera par les « communs ». Que voulez-vous dire ?

C. A. : Le socialisme du XXe siècle était fondé sur une vision très étatiste : la planification de l’économie par l’État – c’était le cœur du programme de l’union de la gauche. Aujourd’hui, une nouvelle culture émerge, issue des mouvements paysans, féministes, des forums sociaux, etc. L’idée, c’est qu’on peut penser une organisation de la société qui ne se réduise pas à un choix entre le capitalisme et la propriété privée d’un côté, et l’État et les nationalisations de l’autre. Et qu’il existe une possibilité de prise en charge par la société elle-même de sa vie et de sa production matérielle.

En réalité, cette idée de « communs » est ancienne : on la retrouve dans les coopératives ouvrières, par exemple. Avec Internet, est apparue une nouvelle génération de communs. Ce sont des objets de l’implication directe des acteurs – un des exemples les plus frappants, aujourd’hui, en est Wikipedia –, qui ne sont créés ni par le marché ni par l’État. Cela va jusqu’à la gestion de l’eau ou des autres ressources naturelles… Cette émergence d’une société des communs est importante, car elle est aussi la garantie que, si la gauche arrive au pouvoir, elle ne pourra pas faire uniquement les choses par le haut.

Cela permet-il aussi de penser un nouveau modèle démocratique ?

C. A. : La société des communs est une autre réponse que le populisme à la crise de la démocratie représentative. C’est un retour à de nouvelles techniques de démocratie : le tirage au sort, la recherche du consensus, la démocratie directe, pratiquée par la Suisse ou les États américains qui, grâce à des référendums d’initiative populaire, ont légalisé le cannabis ou instauré un salaire minimum… Cela ne veut pas dire que le marché, l’État, et l’élection de représentants vont tout à coup s’arrêter. Mais les moyens existent de redonner davantage de pouvoir au peuple. Je crois que, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, des forces de gauche radicale peuvent arriver au pouvoir, en Grande-Bretagne, en Espagne, en France… Le problème, c’est qu’elles ne pourront plus échouer. Comment faire pour éviter cela ? Discuter, et encore discuter, notamment des bases théoriques à gauche.

Faut-il aussi revoir la structuration même des partis politiques ?

P. C.-S. : Dans notre ouvrage, nous nous sommes beaucoup intéressés à la question de la forme, car elle nous paraît devoir passer par un changement radical. À la fin du XIXe siècle, la classe ouvrière était la seule qui arrivait à s’organiser. Pourquoi ? Parce qu’elle était à l’époque relativement homogène. Cela lui permettait de se construire autour d’une centralité et d’une unicité du projet lui-même – c’est ainsi que sont nés les partis tels que nous les connaissons.

Aujourd’hui, la classe ouvrière n’a pas disparu (elle représente 23 % des actifs), mais il y a beaucoup d’autres classes sociales, à commencer par celle des employés (33 % des actifs), qui luttent, s’expriment, s’organisent et constituent de nouveaux acteurs. D’autre part, les classes se sont elles-mêmes diversifiées dans leurs conditions de travail et de vie, leurs objectifs et leurs aspirations. Par conséquent, les organisations verticales, centralisées, qu’incarnaient les partis communiste et socialiste au XXe siècle, sont aujourd’hui incapables d’assurer la représentation et le combat politique au sein de cette diversité. C’est pourquoi il faut une autre forme d’organisation politique. Que les différents courants et intérêts qui s’expriment puissent fabriquer du commun, non pas en partant d’un centre qui commande tout, mais à partir de la diversité.

Il s’agit de trouver une forme d’organisation politique qui permette à tous les courants politiques d’émancipation de mener leur combat librement, mais aussi de se rassembler dans le combat institutionnel pour constituer des majorités. On ne peut plus imaginer qu’une minorité, fût-elle la classe ouvrière, s’empare seule du pouvoir et transforme la société.

Réinventer la gauche. Pour une nouvelle organisation politique des classes populaires, Nicole Borvo Cohen-Séat et Patrice Cohen-Séat, Demopolis, 154 p., 10 euros.

La Gauche du 21e siècle. Enquête sur une refondation, Christophe Aguiton, La Découverte, 246 p. 17 euros.

Pour aller plus loin…

À Bagneux, les unitaires lancent le « Front populaire 2027 »

Les gauches, (toujours) condamnées à s’entendre

PS, PCF, écolos, LFI… Pourquoi tant de haine ?