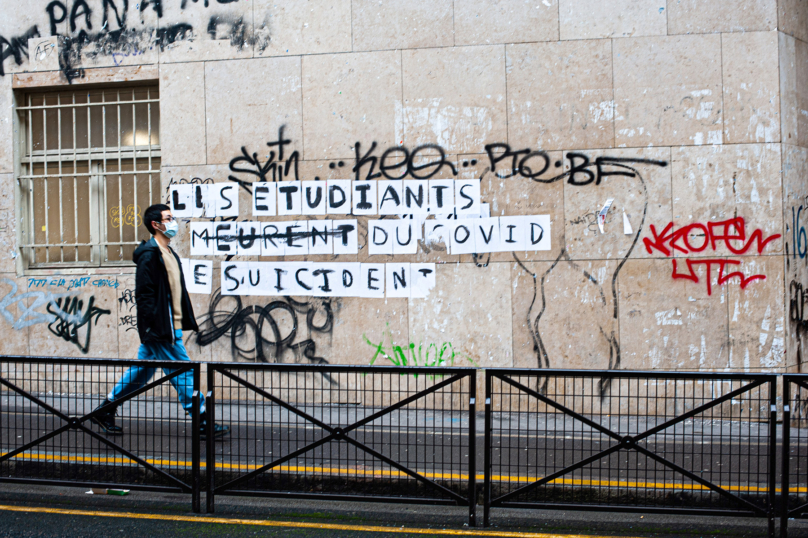

Étudiant·es : Non-assistance à jeunes gens en danger

Les services de santé universitaires sont sous-dimensionnés pour faire face aux troubles psychiques suscités par la crise sanitaire.

dans l’hebdo N° 1639 Acheter ce numéro

© Benjamin Mengelle/AFP

À Lyon, un étudiant a mis fin à ses jours début décembre. Un mois plus tard, un autre a tenté de l’imiter en se défenestrant depuis sa résidence universitaire, suivi par une de ses camarades de fac quelques jours plus tard. Le lendemain, une étudiante parisienne s’est ôté la vie à son tour. Seul·es derrière leurs écrans, dans des logements étriqués, voire insalubres, privé·es de contacts avec leurs camarades et leurs proches, préoccupé·es par leur avenir… Partout, les étudiant·es craquent. En réponse à cette souffrance psychologique qui ne cesse de croître depuis la crise sanitaire, le silence assourdissant de la ministre de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, leur vrille les tympans. Dans les universités, les