Thierry Cohen, dans la nuit des temps

Des traces, des associations d’idées, une mémoire sélective qui perdure, des interrogations. Et des clichés plastiquement époustouflants. Rencontre avec un imagier porté par l’écologie.

dans l’hebdo N° 1653 Acheter ce numéro

Premier confinement. Les informations viennent de Chine. Avec certains doutes, des réticences. Viendra, à peine plus tard, le mépris pour les ressources hospitalières italiennes. Comme beaucoup de Français et dans la trouille de l’inconnu, Thierry Cohen est sidéré. Sidéré par ce diable de vérole d’ours, ce virus qui vit aux dépens de ses hôtes. Il se plonge dans plusieurs lectures articulées autour de la pandémie, et plus généralement des épidémies dans la grande Histoire. De quoi observer les diverses maltraitances en termes de biodiversité, les effets des épandages et des particules fines sur les maladies respiratoires, et les conséquences pour la nature.

Ce premier confinement vient interrompre un travail en images sur les forêts primaires et les terres humides. Tout un regard sur la déforestation reporté. Que reste-t-il à faire, sinon fouiller, repiquer dans les archives ? Le photo-graphe réanime alors un pan de son passé. Quand, adolescent, il épuise ses fonds de froc à la fac de Jussieu, dans une chambre noire, chaque mercredi et tous ses jours de liberté. Premier apprentissage de la photographie, encouragé par son père, physicien, exerçant dans la tour 43 de l’université parisienne. Tombe ce jour où le pater lui conseille d’aller voir un peu ailleurs, là où un collègue travaille avec un microscope électronique. Confrère qui lui confie une trentaine de plaques de verre et de négatifs du bacille de la lèpre. Ça remet loin. De déménagements d’atelier en réaménagements, cette série se retrouve dans les cartons et tiroirs, circule, va, vient, revient à la surface, disparaît, resurgit en mémoire.

Le confinement est ainsi l’occasion d’exhumer. De scanner ces vieilles plaques dont le motif hésite entre la surface lunaire, la planète Mars, un tantinet organique, voire archéologique, de détails en fractures. Autant de tableaux qui pourraient enrichir la palette d’un Zao Wou-Ki. Ce ne sont jamais que des images du bacille de la lèpre, mais des images qui renaissent au moment du coronavirus, interrogent le photographe, au fil des lectures et des discours officiels, sur la notion de bio-pouvoir, sur les épidémies au temps des premiers mouvements de populations.

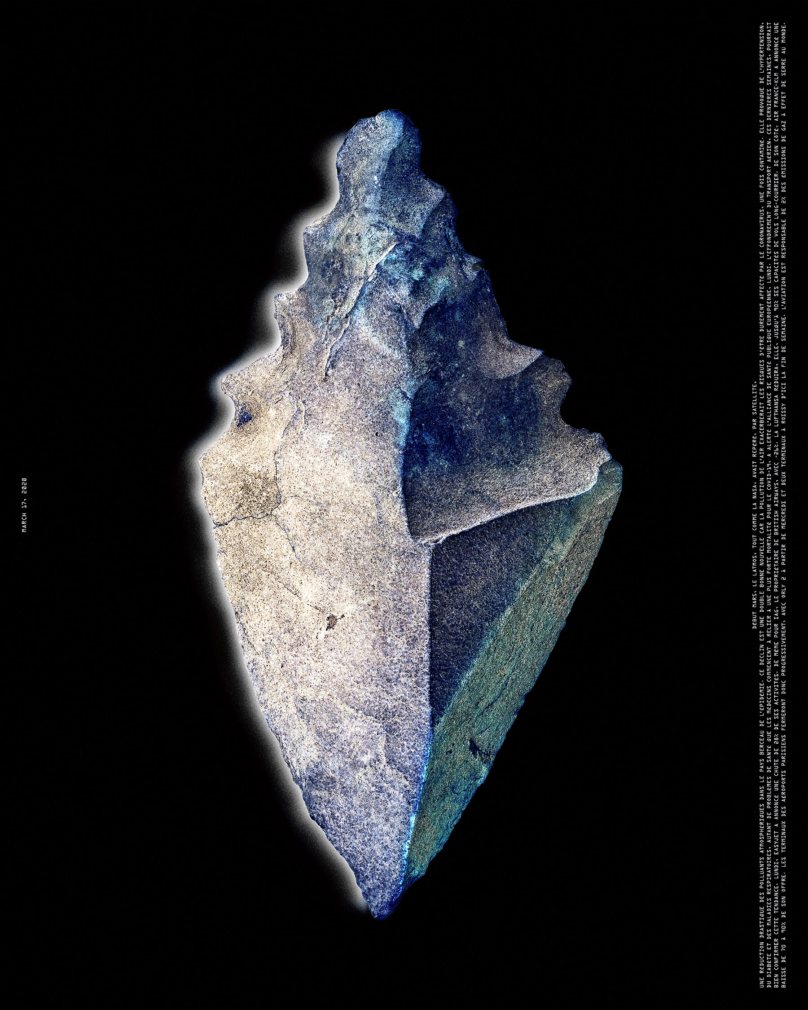

À ces tirages, par un jeu d’associations, viennent se cogner des pointes de flèche de la période néolithique que lui a confiées un couple d’amis (quelle drôle d’idée !). Un « trésor » en brinquebale depuis deux ans, qui doit être photographié, mais dont le projet souffre de procrastination. Un lot de dix-neuf pointes, aucune ne dépassant cinq centimètres, symboliquement chargé, dans une forme d’agressivité, qui représente « un changement radical de l’homme vis-à-vis de son environnement puisque, tout d’un coup, on entre dans les premiers flux de production, dans la domestication et l’élevage, les débuts de l’agriculture ». Thierry Cohen travaille, touche et retouche ses images pour obtenir un maximum de netteté dans la matière, un aspect minéral, presque cristallin.

À voir comme un puzzle, partant du bacille de la lèpre, ces pointes de flèche, en grand format, font l’objet d’une exposition baptisée « Cutting Edge » à la galerie parisienne Esther Woerdehoff, nourrie amplement d’extraits de textes, de lectures ponctuelles. Affaire de ricochets, née d’un confinement que Thierry Cohen a perçu d’emblée « comme une inversion de nos vies d’avant. Fin des déplacements, fin de la consommation, moins de liberté et tout le monde en résidence surveillée ! » Une révélation ? C’est peu dire pour un photographe autodidacte, furieusement cornaqué à l’écologie.

Concours de circonstances, de convergences, de coïncidences, d’associations et de correspondances. Voilà ce qui pourrait résumer une vie. Avec un certain regard, porté par le souvenir, la résilience, un coup d’œil dans le rétroviseur. En Georges Perec de la -photographie. Qui additionne les strates, monte les étages, marche par marche, puis les redescend. Remonte encore. Fait du Boileau, cent fois revenant sur l’ouvrage.

Thierry Cohen est né en 1963. Il grandit entre une mère infirmière et ce père physicien inscrit dans les équipes de Frédéric Joliot, dans une famille qui sort de la guerre, s’avance dans une cosmogonie universitaire et intellectuelle ancrée à gauche, plutôt antimilitariste et pacifiste dans cette période de guerre froide, partie prenante dans l’appel de Stockholm (1950). La jeunesse pousse dans cette ambiance marquée par la Shoah, les accords de Paris pour la fin de la guerre au Vietnam et les filières des avortements clandestins. Pêle-mêle de culture éclectique, nourrissant.

Autour du mouflet, circulent quelques ouvrages photographiques. Des images de Diane Arbus, d’Edward Curtis, d’Ansel Adams. Guère plus. La photo reste néanmoins prégnante, élément essentiel dans le travail de son père. Ça crée peut-être des vocations, tandis que disparaît la mère trop tôt. Il a alors 9 ans. Il ne le sait pas encore, mais on ne se remet jamais de cette commotion. Faudra composer. Composer avec ses traumatismes, avec les interrogations toujours renouvelées autour de la mémoire, des traces et des résistances au temps. Les pointes de flèche en sont un exemple. Élevé par un père qui veille précisément à son éveil, « dans un questionnement permanent autour de la nature, entre la raison des choses et le pourquoi », qui lui donne « les clés pour comprendre le monde », le jeune homme entame des études en sciences-éco, mais déjà bien formé à la photographie, complétant ses premières expériences dans les chambres noires de Jussieu en assistant sur les plateaux de mode.

Thierry Cohen en convient : il est entré « dans la photographie par la porte technique, moins artistique ». Foin de déclic chez lui, qui ne se dit pas, môme alors : « Quand j’serai grand, je ferai le photographe ! » C’est inné et déjà acquis. En passionné, sans passer par une école formant des « commissaires de la photographie ». Il a déjà son pied d’appui. Côté mode, il comprend vite que ce n’est pas son univers. S’il apprend beaucoup sur les techniques d’éclairage et le portrait, il sait que son avenir n’est pas dans ce coin. « J’avais des choses plus importantes à dire à travers la photographie. » On est au mitan des années 1980, les nouvelles technologies prennent leur élan. Il marne dans les premiers scanners et autres appareils technologiques à la pomme prisés des artistes. Il apprend tandis que les évolutions informatiques avancent. Un élan, un galon de plus.

Vont s’additionner des expositions, des images pour la presse, dont le fil conducteur demeure obstinément la place de l’homme dans son environnement. Villes éteintes, travail étiré sur plusieurs années (Marval, 2013), à lire comme un road movie, en rend compte encore. Où se succèdent Shanghai, São Paolo, Rio, New York, Paris… Des confrontations radicales, techniquement époustouflantes, prises de jour, travaillées et retravaillées pour apparaître de nuit ; des paysages postmodernes contemporains dérouillés par la pollution, le gigantisme urbain, déshumanisés. « Ce qui me plaisait, c’était de montrer justement ce qu’on ne voyait plus, tout en faisant le lien entre des zones géographiques et économiques très différentes, de pointer la notion des frontières. » Autant d’images graphiques, élaborées, frappées par une tension ; autant de compositions rappelant les toiles du siècle d’or hollandais ou les toutes premières réalisations photographiques des années 1850, quand le temps de pause éliminait tout personnage et tout mouvement. « C’était une manière de souligner la perte de la nuit, comme s’il s’agissait de pousser sur le bouton pause pour mieux voir l’aberration du monde. » Au gigantisme postmoderne inquiétant, Thierry Cohen ajoute ses réflexions sur la photographie. À mille lieues d’autres repères.

Parce que, s’il est un ou des endroits où le photographe aime se réfugier, se retrouver, c’est bien le désert, de l’Atacama au Sahara, « ces zones perdues », fréquentées d’abord aux États-Unis avec son père quand il était gamin. Le désert… Dans le grand large. Façon liquide amniotique. Là où tout commence, là où tout se clôture aussi. Où les nuits apportent tous les bruissements du monde, où les ciels se perçoivent plus qu’ailleurs. Projettent dans la réflexion, renvoient aux obsessions : le devenir d’une terre, avec un certain regard. « Fondamentalement, on ne nous demande pas de sauver la planète, mais l’espèce humaine, tandis que l’homme a parasité à l’excès la nature pour sa survie, avec des modes de consommation débridés, des besoins supplémentaires. On doit donc s’interroger sur le progrès, l’innovation. Quand on aura disparu, il faut espérer que la nature aura repris le dessus. Avec cette crise sanitaire, et ses raisons qui cristallisent, on peut réfléchir autrement. »

Taraudé par l’environnement, ses enjeux, on peut se poser la question d’un photographe optimiste ou pessimiste… Ha ! Ha ! Il répond et résume, d’un revers de clic clac : « Je suis extrêmement pessimiste sur le comportement des individus, mais très optimiste pour l’espèce humaine en général. Malgré tout, les idées se diffusent et les nouvelles générations ont une prise de conscience que nous n’avions pas. Il faut juste espérer que ce ne sera pas récupéré par des volontés de faire du fric autour des notions de l’écologie. » Reste chez Thierry Cohen cette idée de fidélité aux origines. Ici les valeurs de la gauche, humanistes, là les enjeux environnementaux. De quoi garder un état d’esprit écologiste et politique. Dans l’inquiétude, certes. Celle qui fait avancer.

Cutting Edge, Thierry Cohen, galerie Esther Woerdehoff, 36, rue Falguière, Paris, jusqu’au 20 mai. Thierry Cohen, à Paris, est représenté par la galerie Esther Woerdehoff. À voir également, le site : thierrycohen.com

Pour aller plus loin…

Zinée : « Faire de la musique, c’est politique »

Festival d’Avignon (in) : l’arabe dans tous ses éclats

« Jeunesse (retour au pays) », une parenthèse non enchantée