Classe ouvrière et opéraïsme : apprendre de la défaite

Le courant majeur du marxisme hétérodoxe italien conserve une grande qualité d’analyse. Un ouvrage interroge son « legs ».

dans l’hebdo N° 1707 Acheter ce numéro

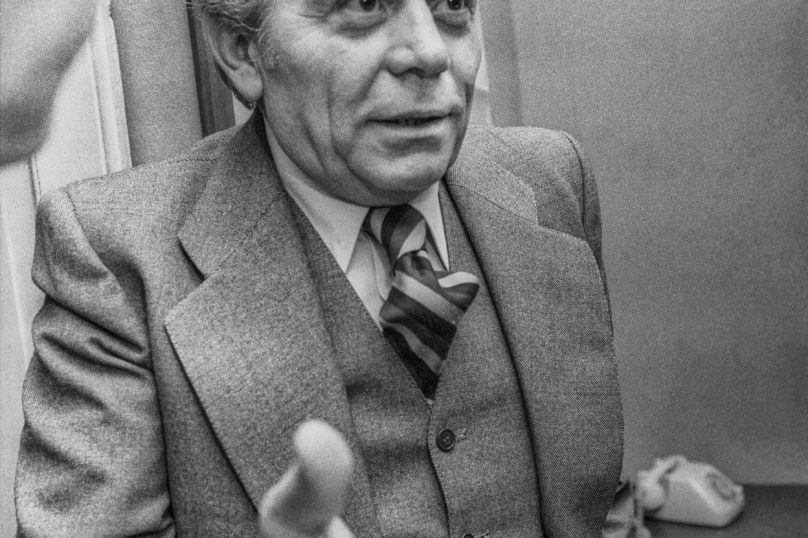

© MARCELLO MENCARINI / Leemage via AFP

Que reste-t-il de l’opéraïsme à l’heure de la mondialisation ordolibérale ? Cette remise en cause profonde du marxisme-léninisme classique, née à l’orée des années 1960 à la gauche du Parti communiste italien, apparaît comme une amorce théorique des mouvements de 1968. Mais est-elle encore efficace pour penser le néofordisme contemporain ? C’est tout l’objet de cet essai dense, issu d’un colloque tenu en avril 2019 à Paris autour de l’œuvre de Mario Tronti. Figure majeure de ce courant, il fut, dès la fin des années 1950, le penseur politique en Italie qui, avec Raniero Panzieri, conçoit un renouveau de la pensée marxiste autour de la figure centrale de « l’ouvrier-masse » (1).

Il s’illustre surtout avec la méthode de travail de « l’enquête ouvrière », dans des revues largement

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

Marcuse, penseur du néofascisme qui vient

« Donald Trump donne un permis général pour un Far West global »

La gauche et la méritocratie : une longue histoire