Une famille algérienne

À travers l’histoire des siens sur six générations, Bachir Hadjadj dépeint la société algérienne de la domination turque, au XIXe siècle, à la guerre d’Indépendance, qui la libère de la colonisation française.

dans l’hebdo N° 954 Acheter ce numéro

Exilé depuis les années 1970 à Paris, Bachir Hadjadj, Algérien militant des droits de l’homme, a une fille qui est et se sent française « jusqu’au bout des ongles » . Sans renier cette identité, elle s’interroge pourtant sur ses origines et décide un jour d’interpeller son père afin de mieux « savoir d’où [elle] vien [t] ». Aussi, pour répondre à son « attente » , le père décide de prendre, « à son tour, sa place de conteur de la tribu » , comme ses père et grand-père le firent pour lui transmettre oralement la mémoire de leurs ancêtres.

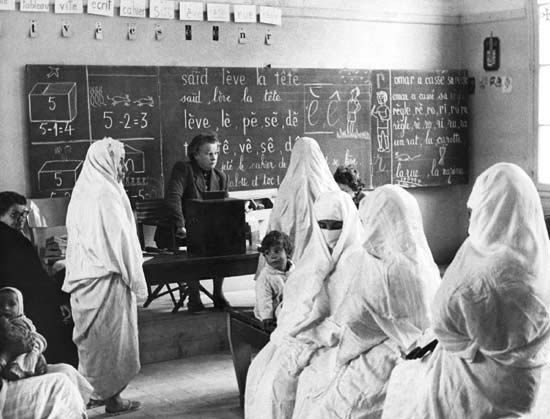

Un bureau de vote dans une salle de classe à Alger, en 1961, lors du référendum sur l’autodétermination. AFP

Fouillant ses souvenirs de leurs récits, il parvient à remonter jusqu’à six générations, lorsque l’Algérie était encore une dépendance éloignée de l’Empire ottoman. Cette première partie est certainement la plus émouvante et la plus originale du livre. Peu de témoignages directs ou indirects existent en effet sur cette période du XIXe siècle où la société algérienne subit avec une grande violence ses plus profonds bouleversements. Les siens sont alors des nomades qui gardent leurs troupeaux sur les terres indivises de la tribu, dans les plateaux du Hodna. Lointaine mais souvent violente, l’autorité turque n’apparaît qu’une fois l’an pour collecter l’impôt. Le récit imagé de l’auteur prend alors la couleur d’un véritable conte oriental, décrivant un style de vie immuable réglée par les commandements de l’islam et quelques croyances superstitieuses…

Une première catastrophe survient toutefois lorsqu’un nuage de sauterelles, ruinant tout sur son passage, force la famille à s’exiler plus au nord, près de Sétif, où peu à peu elle se sédentarise. Mais, bientôt, l’arrivée des Français, jouant sur les rivalités intertribales, détruit cette société clanique. Avec le tristement célèbre « Code de l’indigénat », les Algériens deviennent « sujets français » , après une dernière insurrection en 1871, réprimée dans le sang. Les meilleures terres sont alors confisquées ou bien « vendues » à un prix dérisoire aux colons, et les frais de cession mis à la charge des vendeurs : ceux-ci n’ont alors d’autre choix que de travailler pour leurs nouveaux maîtres sur les terres mêmes de leurs ancêtres ! Les fameux « bienfaits de la colonisation » que sont les hôpitaux, les écoles ou les adductions d’eau sont destinés en priorité aux Français, et la plupart des Algériens sont maintenus dans la misère. Dans les années 1880, les Français créent un état civil pour les Arabes, et les fonctionnaires s’inspirent alors des surnoms, des noms de métier ou de région. Or les arrière-grand-père et grand-père de Bachir sont des « hadj » , ayant tous deux fait le pèlerinage de La Mecque. C’est ainsi que la famille Hadjadj (pluriel de Hadj) « obtient » son nom, signifiant « la famille des pèlerins » . Toutefois, si « la lutte était trop inégale » alors du fait du « grand retard institutionnel et technologique » , les colonisés restent « persuadés que la France finirait par quitter le pays un jour » …

Durant de la Première Guerre mondiale, le père de Bachir s’engage dans l’armée française et combat pendant quatre ans dans l’enfer des tranchées. Plusieurs fois blessé, et rentré en Algérie décoré, il devient, grâce à l’association d’anciens combattants, « caïd », un fonctionnaire arabe chargé d’assister l’administration coloniale. Il jouit dès lors d’un revenu qui met définitivement sa famille à l’abri. Or, il sait que l’instruction scolaire est la seule voie possible pour garantir un avenir digne à ses nombreux enfants, et il ne cesse de les faire travailler le soir et surtout pendant les vacances. Comme beaucoup de ses frères, Bachir obtiendra son baccalauréat, véritable « passe-partout » , alors que moins de deux Algériens sur dix mille vont à l’université…

Il est toutefois incorporé auparavant dans l’armée française, pour vingt-huit mois de service militaire obligatoire, dont la moitié en Kabylie, où il est témoin des destructions de villages au napalm et de la torture durant les interrogatoires. Il est alors littéralement déchiré d’avoir à porter l’uniforme dans une guerre où « l’ennemi est son frère » . Mais, durant ses classes en France, il a aussi découvert que les « Français de France » , si différents de ses « chers ennemis intimes pieds-noirs » , sont de plus en plus nombreux à souhaiter « la paix en Algérie » . Après son service militaire, il repart étudier à la faculté de Grenoble et, entré à la section universitaire de la Fédération de France du FLN, s’engage bientôt dans l’ALN, sa branche armée, qu’il rejoint en Tunisie via la Suisse et l’Allemagne. Il fêtera donc la victoire sur le sol algérien, mais, rapidement, les « rêves volés » de l’Indépendance l’amènent à choisir en 1972 le chemin de l’exil de l’autre côté de la Méditerranée. Admirateur de la langue et de la culture françaises, son récit sensible interroge pourtant de façon aiguë ce passé sombre de la France qui, pendant cent trente ans, fit des Algériens « des sous-hommes » . Ce beau livre porte aussi l’espoir de le dépasser.

Pour aller plus loin…

Yassin al-Haj Saleh : « Le régime syrien est tombé, mais notre révolution n’a pas triomphé »

Accélérationnisme : comment l’extrême droite engage une course à la guerre raciale

Sarah Durocher : « Il y a une stratégie mondiale concernant l’attaque des droits sexuels et reproductifs »