Le tournant américain

Devant les ambassadeurs et à un mois de l’assemblée générale de l’ONU, Nicolas Sarkozy a confirmé le virage atlantiste de la France.

dans l’hebdo N° 965 Acheter ce numéro

Sarko, l’Américain », le « Bush français », le « néoconservateur à la française » : ces sobriquets dont nous avions, nous-mêmes et quelques autres, affublé le candidat Sarkozy pendant la campagne électorale avaient à l’époque suscité des dénégations outragées de son entourage. Et pourtant ! Avec le discours prononcé lundi devant les ambassadeurs, nous y sommes au-delà de toutes les prévisions. Pour cette première allocution consacrée entièrement à la politique étrangère, et quelques jours après un voyage déjà édifiant de Bernard Kouchner en Irak, Nicolas Sarkozy a confirmé le grand tournant proaméricain que l’on pressentait. Il ne s’agit pas seulement d’affirmations de principe en faveur de l’amitié franco-américaine, mais d’une adhésion totale à la vision politique des idéologues néoconservateurs. La mise en avant de la lutte contre le terrorisme (« notre premier devoir est d’organiser une coopération totale entre services de sécurité de tous les pays concernés ») et de « l’amitié entre les États-Unis et la France » brosse la toile de fond idéologique de cette nouvelle politique étrangère. On y trouve une conception atlantiste de la construction européenne : « Je souhaite, a notamment déclaré Nicolas Sarkozy, que dans les prochains mois nous avancions de front vers un renforcement de l’Europe de la Défense […] et vers la rénovation de l’Otan. Les deux vont ensemble. »

NGAN/AFP

L’option « américaine » se manifeste aussi à propos de la Russie, qui joue « avec une certaine brutalité de ses atouts, notamment pétroliers et gaziers ». Ce qui n’est évidemment pas faux. Mais alors que dire de la brutalité avec laquelle les États-Unis de George Bush jouent de leurs intérêts pétroliers, notamment au Moyen-Orient ? Mais l’adhésion quasi fusionnelle à la vision de la droite américaine s’exprime surtout dans les menaces proférées à l’encontre de l’Iran. Si Nicolas Sarkozy n’a pas pu désavouer explicitement le refus chiraquien de s’engager militairement en Irak, la critique est transparente quand le débat est transposé à l’Iran. Voilà au moins une guerre que la France ne ratera pas si George W. Bush se lance dans l’aventure : « Un Iran doté de l’arme (atomique) est pour moi inacceptable », a déclaré Nicolas Sarkozy, qui estime que « la crise autour du nucléaire iranien est sans doute la plus grave qui pèse aujourd’hui sur l’ordre international » . Par ces mots, le président de la République accepte totalement les priorités de l’agenda américain. En exprimant ouvertement les termes d’une alternative qui se résume selon lui en « bombe iranienne ou bombardement de l’Iran » , il est allé plus loin que George Bush et fait entrer la France dans une inquiétante avant-guerre.

À côté de l’Iran, le conflit israélo-palestinien, qui est pourtant historiquement à l’origine de tant de conflits et de tensions, paraît de peu d’importance. Il n’est évoqué que pour réaffirmer l’amitié pour Israël et la crainte de voir s’étendre l’influence du Hamas au-delà de Gaza. Il est bien question, dans le plus pur style américain, de « soutenir toute initiative utile » , mais sans autre précision et en entretenant la diabolisation du Hamas. Comme si celui-ci était la cause du conflit.

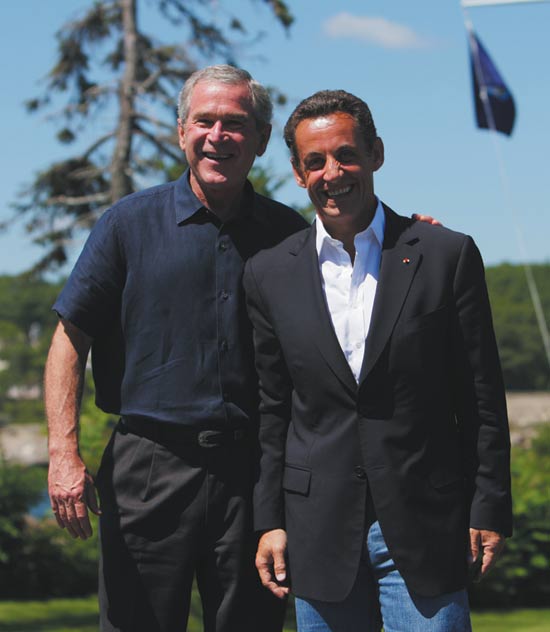

À plusieurs reprises dans son discours, Nicolas Sarkozy a évoqué la « menace de confrontation entre l’islam et l’Occident », empruntant une grille de lecture du type « choc des civilisations ». La perspective de renforcement de l’aide militaire à l’Afghanistan, les pressions sur le Pakistan s’inscrivent dans ce cadre. Justifiant le renforcement de la défense européenne et de la relation entre l’Europe et l’Otan, le président français a eu un mot qui laisse entrevoir son horizon politique : « Notre principal souci, a-t-il reconnu, est la sécurité du monde occidental. » Comme s’il pouvait y avoir un monde occidental « sûr » alors que les principales puissances bombardent l’Irak, l’Iran et asphyxient le peuple palestinien. Comme si l’insécurité occidentale était étrangère à la politique des grandes puissances. Deux semaines après de tapageuses vacances américaines et une théâtrale rencontre avec George Bush, cela fait décidément beaucoup de marques d’allégeance.

Pour aller plus loin…

Droit international : quand règne la loi du plus fort

Le droit international, outil de progrès ou de domination : des règles à double face

La déroute du droit international