« Si j’enlève la pub, serai-je guéri ? »

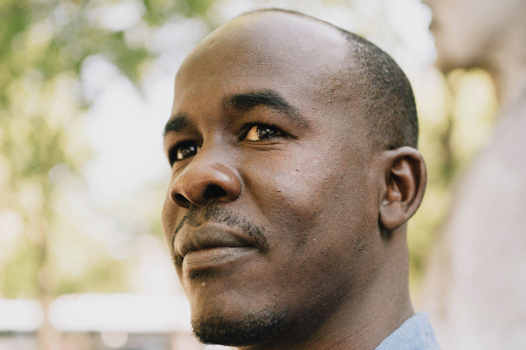

Professeur

de droit public à l’université de Toulouse-I, où il dirige l’Institut de droit de la communication, Serge Regourd analyse le projet de suppression

de la publicité sur le service public.

Non sans inquiétude.

dans l’hebdo N° 985 Acheter ce numéro

Quel regard portez-vous sur la fin annoncée de la publicité à la télévision de service public ?

Serge Regourd : C’est un serpent de mer. Ce n’est pas une fin en soi de supprimer la publicité sur le service public : en droit européen, la ressource publicitaire est considérée comme étant le droit commun. Qu’on s’en réjouisse ou qu’on le déplore, ce droit communautaire ne fait pas de distinction entre les secteurs public et privé. Cette donnée est essentielle. Dans le projet français actuel, le postulat est de supprimer la ressource publicitaire au prétexte qu’elle est de nature à pervertir la programmation. En d’autres termes, on aurait à France Télévisions une dérive commerciale altérant des programmes ambitieux, culturels, et nuisant à la diversité et à la formation de l’opinion.

Nous sommes d’accord là-dessus. Cela dit, on peut s’interroger : les programmes ne seraient-ils pas pervertis même sans publicité, pour d’autres raisons ? Est-ce qu’il suffit de retirer la ressource publicitaire pour bénéficier de bons programmes ? Sur les chaînes publiques allemandes ou sur la BBC, l’absence de publicité a effectivement des conséquences positives. Mais, en France, rien ne garantit que cela permettrait aux chaînes publiques de sortir de la logique concurrentielle et de la course à l’audience. Elles pourraient très bien rester dans des logiques de programmation commerciale. À titre d’exemple, on peut citer le pouvoir des animateurs-producteurs : le droit français interdit aux diffuseurs d’être producteurs, s’agissant de la production « lourde ». Cela se traduit, y compris pour les émissions de plateau, par la présence d’animateurs-producteurs, tels que Jean-Luc Delarue ou Nagui, qui sévissent indifféremment sur les chaînes publiques et privées. En clair, le service public a abandonné la maîtrise de l’antenne à des animateurs gouvernés par une logique commerciale.

La suppression de la publicité n’a donc de sens que dans le cadre d’une refonte globale du service public. L’idée derrière tout ça est : je suis malade parce que je dépends de la pub, mais si j’enlève la pub, serai-je guéri ? Est-ce que je ne risque pas de succomber à une maladie plus grave ?

Quels sont les risques à venir pour le service public ?

Le projet de suppression de la publicité comporte des dangers liés aux sources de financement des chaînes publiques dans un environnement concurrentiel. France Télévisions est déjà dans une situation de sous-financement. Si l’on supprime la publicité, le déséquilibre actuel face au privé risque de s’aggraver. Comment récupérer une perte d’environ 800 millions d’euros de recettes, à laquelle il faut ajouter le coût des programmes substitués aux espaces publicitaires ? On évoque la taxation des chaînes privées sur les ressources accrues grâce à la publicité. Cela reviendrait à soumettre, indirectement, le service public à l’évolution du marché publicitaire. Par ailleurs, il n’est pas question d’augmenter la redevance. Une solution, qui suit le modèle anglais, serait de taxer les licences le droit d’émettre, en fait sachant que les ondes hertziennes relèvent du domaine public. Cette source de recettes, qui serait très importante, est curieusement impensable en France. Alors qu’il n’y a aucune raison de mettre gratuitement la possibilité d’émettre à disposition d’opérateurs privés ayant pour seul but de dégager des profits.

In fine, ce projet longtemps soutenu à gauche, plutôt louable, ne serait-il pas comme l’enfer, pavé de bonnes intentions ? Le service public ne serait-il pas dévitalisé ?

Il n’y a hélas pas de doute. Dans le contexte actuel, c’est une aubaine pour les opérateurs privés. Le secteur public sera amoindri, à leur profit. Comme par hasard, ce projet survient alors qu’une directive européenne récente assouplit le statut de la publicité sur les chaînes, favorisant ainsi un temps d’antenne plus important encore pour les pages publicitaires. Or, cette aubaine ne peut se réaliser que dans le cadre des contraintes juridiques régissant la disponibilité des écrans publicitaires. Finalement, ou bien l’on trouve des ressources compensatoires, avec la taxation des nouvelles recettes du privé, et cela reste aléatoire ; ou bien, faute de ressources complémentaires, comme dans toute logique comptable, il faudra nécessairement réduire les charges. C’est-à-dire se séparer d’une partie du service public. Et voir réapparaître le spectre de la privatisation.

Économiquement, existe-t-il une solution idéale ?

Il reste le modèle anglais, dépourvu de publicité, qui enregistre de fortes recettes avec la vente de ses programmes et de ses produits dérivés. Les programmes de France Télévisions pourraient très bien être revendus. Sauf que, dans la majorité des cas, France Télévisions n’assure que la diffusion de ses programmes et pas leur production. On pourrait aussi autoriser, comme en Allemagne, la présence de la publicité uniquement dans des créneaux très limités, hors prime time , pour échapper à la pression des annonceurs tout en garantissant une partie des ressources. La logique actuelle du tout ou rien n’est significative que d’une volonté : abonder les ressources des opérateurs privés !

Pour aller plus loin…

Accélérationnisme : comment l’extrême droite engage une course à la guerre raciale

Sarah Durocher : « Il y a une stratégie mondiale concernant l’attaque des droits sexuels et reproductifs »

Les intellectuels trumpistes au cœur de la nouvelle droite américaine