« Fabriquer le désordre pour mieux rétablir l’ordre »

dans l’hebdo N° 1037 Acheter ce numéro

Vous publiez un livre intitulé « L’ennemi intérieur ». De qui s’agit-il ?

Mathieu Rigouste / Tout pouvoir a besoin de mettre en scène son autorité. L’ennemi intérieur est ce personnage mythologique dont le sacrifice public doit permettre de dissuader les révoltés potentiels. Mon livre traite de ces figures de l’ennemi intérieur que l’État français, son armée et sa police manipulent depuis les guerres coloniales jusqu’à la mise en œuvre de l’ordre sécuritaire contemporain. J’étudie les liens entre ces figures et les doctrines de contrôle, de surveillance et de répression conçues pour protéger l’ordre en place. J’essaie d’expliquer l’essor d’une technologie de pouvoir consistant à désigner un ennemi intérieur socio-ethnique à la population pour l’amener à sous-traiter le contrôle, à s’autocontrôler.

La lutte contre l’ennemi intérieur s’est d’abord focalisée sur la figure de « l’indigène-partisan ». Les guerres coloniales ont donc été un véritable laboratoire des techniques de contrôle des populations…

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

Gisèle Pelicot, le déni dans la joie

« La mort de Quentin Deranque témoigne d’une grave défaillance de la puissance publique »

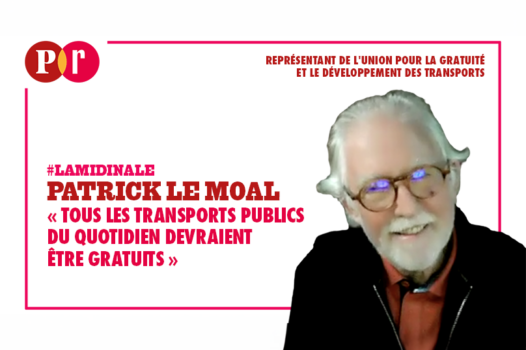

« Tous les transports publics du quotidien devraient être gratuits »