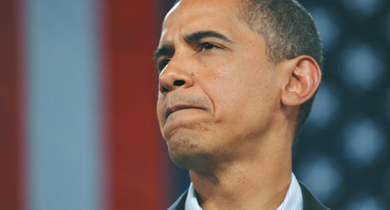

Les ennuis d’Obama (suite)…

Le Président américain est peut-être en train de perdre la bataille autour du système de santé. Un coup dur pour sa légitimité politique.

dans l’hebdo N° 1067 Acheter ce numéro

Rien n’est encore définitif. Mais l’affaire est mal engagée. Cible d’une campagne de presse qui, vue de France, peut paraître aussi incompréhensible qu’effarante, Barack Obama a perdu la main dans la très rude bataille qui l’oppose aux Républicains à propos de la réforme du système de santé. Le puissant lobby des compagnies d’assurance, clé de voûte du système de santé privé, se déchaîne en publicités de plus en plus caricaturales à la télévision. L’idée qu’une bureaucratie proliférante allait se substituer à chacun dans le choix du médecin et que les impôts allaient s’en trouver considérablement augmentés a fini par faire son chemin. C’est que l’affaire touche à l’un des fondements de la nation américaine : la détestation naturelle pour l’État fédéral, et pour tout ce qui pourrait ressembler à une mainmise de Washington sur la liberté individuelle. Derrière cette méfiance de ce qui pourrait être géré et décidé par l’État (immédiatement assimilé à du « socialisme », voire à du « communisme »), transparaît une « philosophie ». L’économiste Paul Krugman, prix Nobel d’économie, et chaud partisan de la réforme, la définit ainsi : « La vie est peut-être injuste, mais ce n’est pas à l’État de débarrasser le monde de l’injustice [^2]. » Ou encore : « Les coups du sort sont nombreux dans la vie, l’État ne peut les contrer tous, et il n’y a aucune raison de privilégier ce type de malchance [les accidents de santé, NDLR] en particulier. »

Au-delà de cet argument « philosophique », il en existe un autre, plus matérialiste. Ceux qui se satisfont du système actuel, parce qu’ils ont les moyens de cotiser à une assurance privée, redoutent avec l’assurance-maladie universelle un nivellement par le bas : pour eux, à la fois une augmentation d’impôts et une détérioration des soins dans un système destiné à servir le plus grand nombre.

Faute de pouvoir remettre en cause la conception dominante de la société, les partisans de la réforme tentent de déplacer le débat sur le terrain économique. Ils contestent l’idée que le système privé est le meilleur du monde. Et ils ont de bons arguments pour cela. Ils font valoir que les États-Unis apparaissent au 37e rang dans le classement de l’Organisation mondiale de la santé. Avec une dépense de santé par habitant de plus 6 000 dollars par an (chiffres de 2004), le citoyen états-unien dépense le double du Canadien, de l’Allemand ou du Français, et plus du double du citoyen britannique. Et cela pour une espérance de vie inférieure : 77,5 contre 80,2 au Canada et 79,6 en France. Ils s’efforcent surtout de démontrer la mauvaise foi des compagnies d’assurance. Non seulement celles-ci s’arrogent officiellement le droit de refuser d’assurer un citoyen « à risque » ou, a fortiori , déjà malade, mais elles parviennent ensuite à échapper au remboursement pour certains autres. Paul Krugman énumère le chapelet d’arguments dont elles usent et abusent alors : le patient avait dissimulé une maladie antérieure – même bénigne – au moment du contrat ; ou bien les soins ont été excessifs et sortent du champ de la responsabilité de la compagnie. Et Krugman dénonce le comble de l’absurdité du système privé : le « denial management » . Littéralement, « la gestion du déni ». Ce sont les dépenses considérables que les médecins consacrent à leur propre défense quand il s’agit d’argumenter contre les compagnies qui refusent de les payer. Cette dépense purement bureaucratique pèse, elle aussi, et lourdement, sur le total des sommes prises en compte dans les budgets santé individuels. Enfin, autre perversion du système, le quasi-refus des compagnies d’assurance de financer la médecine préventive, qui n’est pas limitée dans le temps.

Un dernier argument existe dans le camp des partisans de la réforme : il n’est pas question de toute façon de remplacer un système assurantiel privé par un système public. Les deux coexisteraient. La sacro-sainte liberté de choix ne serait de toute façon pas menacée. Cela va-t-il suffire face à la violence des attaques ? Pas sûr.

Dans ce débat, Barack Obama devait tenter de reprendre la main mercredi à l’occasion de son discours de rentrée devant le Congrès. Face à l’opposition des Républicains et de certains députés de la droite démocrate (que l’on appelle improprement « modérés » parce qu’ils sont à la charnière des deux partis), le Président américain est encouragé par ses proches à rechercher le compromis. Ce pourrait être, par exemple, un système public qui ne se substituerait au privé qu’en cas de refus de payer des assurances. On voit bien le risque : les dépenses les plus importantes, les pathologies les plus graves seraient à la charge exclusive du système public, tandis que les assurances empocheraient les contrats pour les pathologies les moins coûteuses.

Face à cela, Obama doit également compter avec l’aile gauche du parti démocrate, incarnée par la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, qui a déjà fait savoir que le parti ne voterait pas une réforme au rabais.

[^2]: Nous avons tiré nos citations de l’ouvrage de Paul Krugman, L’Amérique que nous voulons, Flammarion, 353 p., 22 euros.

Pour aller plus loin…

Droit international : quand règne la loi du plus fort

Le droit international, outil de progrès ou de domination : des règles à double face

La déroute du droit international