Chacun cherche sa religion

Entre mondialisation et individualisation, les Français se bricolent des croyances en boudant les institutions. De quoi bousculer la visibilité et la place des religions dans l’espace public.

dans l’hebdo N° 1082-1083 Acheter ce numéro

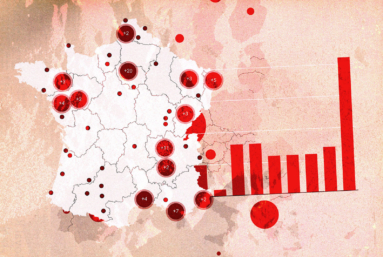

Les Français sont 65 % à se dire catholiques. Mais, parmi eux, seuls 7,5 % iraient à la messe une fois par semaine, et la moitié ne croiraient pas en Dieu. La deuxième religion de France est l’islam, avec 4 millions de fidèles. Mais on pourrait tout autant considérer que c’est l’agnosticisme, car 25 % de Français se déclarent « sans religion ». Ce qui ne veut pas dire athées ou fermés à toute spiritualité : 34 % d’entre eux espèrent quelque chose après la mort et 21 % croiraient en Dieu… « Les frontières entre les non-religieux et les religieux tendent à s’estomper, ces derniers se sécularisent tandis que les premiers se spiritualisent » , estime le sociologue Jean-Paul Willaime [^2]. Le religieux ne recule pas en France, vieille terre laïque – il est question d’un retour du religieux depuis les années 1990. Mais il se transforme, contraignant les sciences sociales à se déplacer du quantitatif (fréquentation des lieux de cultes, nombre de fidèles) au qualitatif (cadres de perception, symboles). « L’ultramodernité, ce n’est pas moins de religieux, c’est du religieux autrement » , résume Jean-Paul Willaime. Globalement, en France, l’héritage chrétien est affecté par une forme de déculturation, la sécularisation de l’islam vient réinterroger la laïcité, et les logiques de mondialisation et d’individualisation rendent les identités religieuses composites, flottantes et fluctuantes.

« Notre religion light, cathodique et grand public, lacrymale et festoyante, sans mystère ni ordination, sans hiérarchie apparente ni magistère, est aux couleurs du présent ; flashy, impulsive, volatile », affirme le philosophe Régis Debray dans le Moment fraternité (Gallimard). Ce n’est pas l’indifférence religieuse qui caractérise nos sociétés, pour la sociologue Danièle Hervieu-Léger, mais le fait que la croyance échappe au contrôle des Églises et des institutions. « Croyances molles », jauge le politologue Pierre Bréchon (la Croix, 14 août 2009), pour qui nous sommes passés de « l’âge de la certitude à l’âge du “possibilisme” » . D’où le développement d’une « religiosité sans appartenance » caractérisée par des expressions comme « religion à la carte » et « zapping parmi les offres religieuses et parareligieuses ».

Conséquences de la mondialisation : le développement en France de centres bouddhistes et de mouvements hindous. La recherche d’un équilibre intérieur motivant l’intérêt pour les religions « exotiques » et le souci du bien-être attisant l’attrait des nouvelles religiosités. « Avec l’essor des migrations depuis un demi-siècle, les conflits sociaux exprimés directement en terme religieux _– voir l’affaire des caricatures danoises – reviennent en force, explique Clifford Geertz ( le Monde , 5 mai 2006). Les grandes religions ont été coupées de leurs sites et civilisations historiques. Déracinées, elles sont devenues mobiles. Les pratiques aussi : développement des transports et d’Internet aidant, un pratiquant peut désormais choisir son confesseur comme ses coreligionnaires. Et construire « en réseaux » hors des contraintes locales.

« Les gens ne supportent plus de recevoir des ordres […]. C’est une des explications du déclin des grandes institutions religieuses » , analyse Pierre Bréchon. Religion et politique, même combat ? « Après le 21 avril 2002, ayant amené le Front national de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de l’élection présidentielle, certains se sont demandé si l’effondrement des deux grandes structures d’encadrement symbolique de la population française qu’étaient l’Église catholique et le Parti communiste n’était pas pour quelque chose dans cette anomie électorale dangereuse pour la démocratie » , rappelle Jean-Paul Willaime.

Mais, ajoute-t-il, « les religions sont aussi des ressources non négligeables d’éveilleurs de solidarité et de mobilisations » . Elles sont devenues des sous-cultures « offrant à leurs membres un sens leur permettant de s’orienter dans une société pluraliste ». Des questions de société relatives à l’homosexualité, l’euthanasie ou le clonage ramènent les intervenants religieux dans la sphère publique. Principaux marqueurs d’évolution : la place des religions dans l’espace public, leur dialogue avec l’État et le dialogue entre elles. Si la voix des catholiques est très présente, qu’en est-il des autres ? « L’expression de l’islam dans l’espace public est combattue à la fois par les tenants de la droite identitaire chrétienne et par ceux de la gauche laïque » , signale le politologue Olivier Roy (la Croix, 1er novembre 2009). D’un autre côté, « les religions sont devenues des welfare religions, r épondant aux défaillances de l’État providence », souligne Philippe Portier, directeur d’études à l’École pratique des hautes études. Elles offrent un soutien matériel, mais sont aussi vecteur d’intégration.

« Le développement des identités floues […] n’aboutit pas à l’affadissement des minorités partageant des convictions fortes » , prévient Pierre Bréchon. Si certains sociologues pointent les niches communautaires et le développement des radicalismes (montée en puissance des protestants évangéliques, succès des salafistes auprès de certains jeunes, renforcement d’un pôle rigoriste tenu par le grand rabbinat et les ultras, mouvements sectaires…), d’autres, comme Clifford Geertz, invitent à prendre en compte « l’importance de la religion en tant que composante du changement social et non pas considérée comme un simple obstacle à ce changement ».

[^2]: Les Religions dans la société, Cahiers français n° 340, septembre-octobre 2007, La Documentation française.