Sahara Occidental : malgré le « mur de la honte », ils se retrouvent après 39 ans de séparation

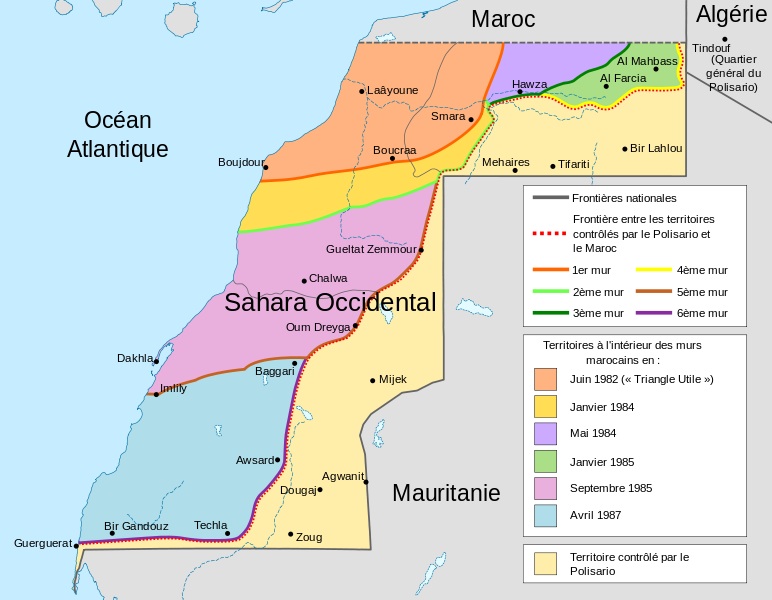

Un mur méconnu de 2 700 kilomètres, bâti par le Maroc, découpe le Sahara Occidental du Nord au Sud pour y imposer une domination coloniale.

Le 26 mars dernier, Abdeslam a retrouvé Othman. C’était sur l’avenue Mohamed V à Tunis, lors de la marche d’ouverture du forum social mondial, où des mouvements, des associations, des réseaux convergent du monde entier pour se rencontrer et faire avancer leurs combats. C’était aussi le cas pour Abdeslam et Othman.

Passe la délégation sahraouie, repérable aux élégants boubous bleu ciel des hommes. L’un d’eux, beau visage sombre et buriné, traits réguliers, focalise mon appareil photo pendant quelques minutes. Un militant m’aborde dans l’angle mort de mon regard occupé. « C’est mon frère ! », s’exclame-t-il en désignant mon « modèle ».

Je m’étais préparé à ce qu’il se lance dans un argumentaire pour me motiver à sa cause. Les voilà qui s’embrassent. D’abord timidement, retenus par la pudeur, puis effusifs. Abdeslam et Othman ne s’étaient pas revus depuis 39 ans. « Et qui aurait pu imaginer que nous défilerions ensemble sur une artère portant le nom d’un ancien roi du Maroc ? »

En 1974, Othman avait vingt ans. Le Sahara occidental, libéré de l’occupation espagnole, tombe dans les griffes du Maroc. Militant politique, il fuit vers l’Algérie avec des milliers de compatriotes, direction les futurs camps de réfugiés.Abdeslam, son cadet d’un an, engagé lui aussi, choisit de rester. Arrêté en 1977, il fera cinq ans de prison, raconte-t-il, dont une partie entre les sinistres murs de Kenitra. Secrétaire greffier à l’époque, il a perdu son poste et vécu de petits commerces. Il n’a obtenu sa réintégration professionnelle qu’en 2008, dans la ville de Smara au Sahara occidental.Le forum s’est achevé, Abdeslam est rentré à Smara, et Othman à Tindouf. Leur prochaines conversations téléphoniques auront une autre saveur. Bientôt la soixantaine, ils n’auront peut-être plus jamais l’occasion d’une nouvelle rencontre.

Entre eux deux, un mur long de 2 700 kilomètres achevé en 1987 et qui cisaille le Sahara occidental du Nord au Sud. Pratiquement méconnu à l’étranger, il s’agit d’un véritable ouvrage militaire, équipé de radars, de pièces d’artillerie, de millions de mines et d’engins de guerre, gardé par quelque 100 000 soldats marocains en faction pour signifier la revendication du « Makhzen » sur ce territoire grand comme la moitié de la France, et pour empêcher les intrusions du Front Polisario, bras politique et armé des indépendantistes sahraouis, maître de la frange située à l’est du mur.

©Cc-by-sa-3.0

« Une barrière unique au monde, à la fois politique, militaire, ségrégationniste et économique, dénonce Gaici Nah, de l’Association sahraoui des victimes des mines (Asavim), lors d’une conférence organisée pendant le forum social mondial. De l’autre côté, la plus riche, le Maroc pille nos ressources pour son compte… » Il n’existe qu’un seul « check point » pour le traverser. « Il y en a 64 pour franchir le mur construit par Israël autour des territoires palestiniens occupés. »Des familles scindée comme celle d’Abdeslam et d’Othman, les Sahraouis en dénombrent des centaines. Dans les camps algériens, des enfants naissent et parlent avec enthousiasme de l’océan qui borde cette terre fastueuse qu’ils n’ont jamais vu, sur la seule foi des évocations de leur mère.

La Cour internationale de justice a reconnu en 2004 que le mur de Cisjordanie violait le droit international, ce qui donne une base juridique aux Palestiniens pour calculer des indemnités de réparation, explique Dawood Hammoudeh, membre du syndicat des paysans palestiniens (Pafu), qui détaille la procédure pratique. « Dans notre cas, rien de tel, c’est comme si le “mur de la honte”, qui viole de manière flagrante les règles des Nations unies, n’avait pas d’existence au regard de la communauté internationale , soupire Ghali Zbeir, coordonnateur d’un Observatoire des ressources naturelles du Sahara créé en avril pour dénoncer l’exploitation illégale du territoire sahraoui par le Maroc. Nous demandons à bénéficier des mêmes dispositions que les Palestiniens. »

Fin avril, échec à l’Onu de la tentative d’élargir à la surveillance des droits de l’homme les prérogatives de la Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (Minurso), créée en 1991 pour contrôler le cessez-le-feu entre les Marocains et le Front Polisario. Les États-Unis, qui portaient l’initiative devant le Conseil de sécurité, l’ont retiré devant le tir nourri de la diplomatie marocaine, qui ne veut pas en entendre parler. La France, qui joue la carte de Rabat depuis des années sur ce dossier, n’a même pas eu à mettre son veto sur la table.

« La France refuse de condamner le Maroc

pour les violations des droits humains au Sahara occidental »

Malainin Lakhdal, chargé des questions de l’eau et de l’agriculture au sein de l’Observatoire des ressources naturelles du Sahara occidental.

Forum social mondial, Tunis, 29 mars 2013.

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

Droit international : quand règne la loi du plus fort

Le droit international, outil de progrès ou de domination : des règles à double face

La déroute du droit international