La vie de Nelson Mandela en images

Le décès de Nelson Mandela a été annoncé ce jeudi peu avant 23 h. Retour sur la vie de l’ancien chef d’État sud-africain à travers les archives de la télévision française.

-

Le 18 juin 1918 : Naissance de Nelson Mandela à Mvezo, dans la région du Transkei, en Afrique du Sud.

-

1944 : Nelson Mandela cofonde la section jeunesse de l’African National Congress, l’« ANC Youth League », un parti politique qui vise à défendre les droits des « Africains » contre les colons blancs.

-

1948 : Instauration officielle du régime d’apartheid en Afrique du Sud, après la victoire du Parti national afrikaner.

-

21 mars 1960 : L’ANC est interdit par les autorités. Un an plus tard, Mandela, désormais militant politique clandestin, donne sa première interview à la télévision (vidéo en anglais).

_ Il y demande le droit de vote pour tous, basé sur le principe « un homme, un vote ».

La prison

-

5 août 1962 : Nelson Mandela est arrêté. Il sera jugé en juin 1964. Au procès de Rivonia, accusés de 221 actes de sabotage, Mandela et sept autres accusés sont condamnés à la prison à perpétuité.

-

1988 : En prison depuis plus de vingt ans, Mandela souffre de la tuberculose. Le prisonnier alors âgé de 70 ans a des difficultés respiratoires. Le président du pays, Willem Botha, accepte de le libérer à condition qu’il demande à ses partisans de renoncer à la violence. Mandela refuse.

La liberté et la fin de l’apartheid en Afrique du Sud

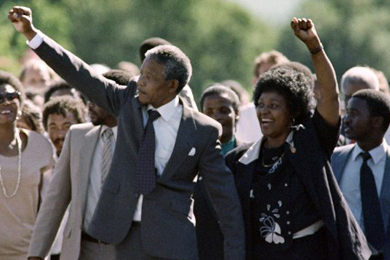

- 10 février 1990 : Le président Frederik de Klerk annonce la libération de Nelson Mandela, prisonnier depuis vingt-sept ans.

Il est libéré dès le lendemain.

Le soir même, l’ancien prisonnier politique prononce un discours offensif au Cap, dans lequel il refuse de renoncer à la lutte armée.

- 30 juin 1991 : Le président sud-africain Frederik de Klerk annonce la fin officielle de l’apartheid.

Du prix Nobel de la paix à la présidence sud-africaine

- 24 septembre 1993 : Nelson Mandela demande la levée des sanctions économiques contre l’Afrique du Sud à la tribune des Nations unies. Il souhaite cependant le maintien de l’embargo sur les armes.

- 15 octobre 1993 : Le prix Nobel de la paix est décerné à Nelson Mandela et à Frederik de Klerk, le président de la République d’Afrique du Sud. Le 10 décembre de la même année, les deux personnalités reçoivent leur prix, qui récompense « leur travail pour l’achèvement pacifique du régime d’apartheid, et pour la pose des fondations d’une nouvelle Afrique du Sud démocratique ».

- 27 avril 1994 : Organisation des premières élections multiraciales. Le 2 mai, Nelson Mandela se proclame vainqueur des élections. Son parti, l’ANC, a récolté 62,6 % des voix. Le 9 mai, il est désigné par le Parlement. Le lendemain, il est officiellement nommé président de la République d’Afrique du Sud.

- 24 juin 1995 : Le Président Mandela remet la coupe du monde du rugby à l’Afrique du Sud, organisatrice du tournoi. Il célèbre ainsi le sport des Afrikaners, longtemps utilisé comme un symbole du régime d’apartheid, pour en faire une démonstration d’unité.

- Juin 1995 : Création de la commission Vérité et Réconciliation, présidée par l’archevêque Desmond Tutu. L’amnistie est offerte à toute personne confessant publiquement les crimes politiques commis entre 1960 et 1994.

Les derniers combats

- 20 décembre 1997 : À bientôt 79 ans, Mandela prépare sa succession et quitte la tête de l’ANC. Il laisse la place à Thabo Mbeki.

- 1999 : Mandela fait ses adieux aux Sud-Africains, et laisse le pouvoir à son successeur. Il n’aura effectué qu’un seul mandat.

- 6 janvier 2005 : Six mois après avoir annoncé son retrait de la vie publique, Mandela annonce le décès d’un de ses fils, malade du SIDA. La lutte contre la propagation de ce virus est un des derniers grands combats de sa vie.

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

Droit international : quand règne la loi du plus fort

Le droit international, outil de progrès ou de domination : des règles à double face

La déroute du droit international