De Gabin à l’égoïste

Longtemps figure héroïque et respectée, le cheminot voit son image se dégrader quand le libéralisme monte en puissance.

dans l’hebdo N° 1309 Acheter ce numéro

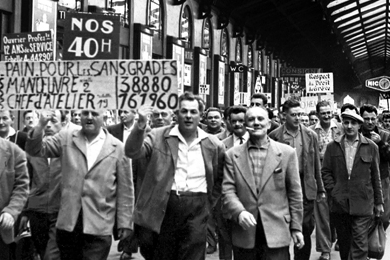

Les cheminots ont-ils toujours été d’abominables grévistes ? Oui, si l’on en juge par la longue histoire d’amour qui unit les mots « cheminots » et « grève ». La preuve, on trouve la première occurrence du mot « cheminot » dans un journal ouvrier à l’occasion de la grève d’octobre 1898. Un siècle plus tard, en 1987, l’expression « grève des cheminots » apparaît dans le Petit Robert à l’entrée « cheminot ». Juste retour des choses, en 1995, elle apparaîtra à l’entrée du mot… « grève » [1]. C’est dire si, dans l’imaginaire collectif français, l’image du cheminot forcément gréviste (et inversement) a la vie dure !

La représentation du travailleur du rail n’en a pas moins fluctué au long de l’histoire. Des premières compagnies ferroviaires jusqu’à la Libération, le cheminot a

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

Minute de silence pour Quentin Deranque : « Une ligne rouge a été franchie »

Antifascisme : quand la gauche doute de son combat historique

Municipales 2026 : à Cayenne, l’enjeu sécuritaire dépasse la campagne