« L’histoire de Charlie Hebdo est étroitement liée à la censure »

Si les attaques physiques contre les journaux sont exceptionnelles dans l’histoire de la presse, l’interdiction, en revanche, est régulièrement utilisée, explique Bernard Joubert, auteur de livres sur le sujet.

dans l’hebdo N° 1336 Acheter ce numéro

L’attentat survenu le 7 janvier dans les locaux de Charlie Hebdo est le plus meurtrier qu’une rédaction ait connu depuis la Libération. Pour autant, il ne constitue pas la première attaque envers un titre de presse. Déjà, il y a trois ans, les locaux du journal satirique avaient été en partie détruits par un incendie provoqué par un cocktail Molotov. On se souvient également des attentats visant Minute dans les années 1970 et 1980, ou du plasticage, à la fin de la guerre d’Algérie, des locaux du Figaro par l’OAS. Aucune victime n’étant, dans ces différents cas, à déplorer. Les agressions physiques ne sont pas les seuls moyens pour faire reculer ou contrôler la liberté de la presse. La censure, bien entendu, reste un outil, hélas, toujours efficace. Comme en témoigne Bernard Joubert, auteur du Dictionnaire des livres et journaux interdits (Cercle de la Librairie, 2007) et d’ Histoires de censure (La Musardine, 2006).

Est-ce la première fois qu’on tire directement, en France, sur des journalistes ?

Bernard Joubert : Jusqu’ici, pour qu’un journaliste soit attaqué aussi violemment, il fallait que l’agresseur ait un grief personnel contre lui. En 1914, la femme du ministre des Finances, Joseph Caillaux, est venue tuer le directeur du Figaro, Gaston Calmette, dans son bureau, parce qu’il menait campagne pour détruire la réputation de son mari. En 1979, Jacques Mesrine avait grièvement blessé un journaliste de Minute, Jacques Tillier, pour ce qu’il avait écrit sur lui.

Mis à part les attentats, il existe d’autres moyens de porter atteinte à la liberté d’expression, comme la censure. Quels sont les types de censure auxquels la presse, et en particulier les journaux satiriques, doit faire face ?

L’histoire de journaux comme Charlie Hebdo et le mensuel Hara Kiri est étroitement liée à la censure. Dans les années 1960 et 1970, la crainte principale était la loi de 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, qui existe toujours et qu’il serait grand temps de balayer du code pénal, comme le souhaitaient ardemment Cavanna, Jean-Jacques Pauvert et Régine Deforges. De nombreux petits journaux disparaissaient ainsi, d’un trait de plume. Un fonctionnaire du ministère de l’Intérieur décidait que votre journal ne devait plus exister, et il signait un arrêté qui, au nom de la protection de la jeunesse, rendait impossible sa publication. À ce type de censure administrative s’en ajoutait une judiciaire, comme elle existe encore aujourd’hui. Hara Kiri a été frappé deux fois par cette censure, et il est extraordinaire qu’il s’en soit relevé. Cabu, dont l’un des livres marquants était alors À bas toutes les armées !, était fréquemment condamné pour avoir représenté un militaire poivrot ou imaginé que, pour survivre, on puisse manger du boudin de soldat. C’était une insulte à l’armée, on la démoralisait. En 1978, un millier de lecteurs de Charlie Hebdo sont venus soutenir Cabu au palais de justice de Paris, la police a chargé et le dessinateur s’est retrouvé au violon, avec Cavanna, Reiser, Maxime Le Forestier…

La mort de journalistes et de dessinateurs peut-elle provoquer une augmentation de l’autocensure ?

Je n’ai pas le sentiment que les médias français soient prêts à trop céder aux islamistes. Une autocensure incroyable, ces jours-ci, c’est cette photo de Charb que des quotidiens américains reproduisent en pixellisant la couverture de Charia Hebdo qu’il tenait à la main, devant les locaux incendiés du journal, en 2011. Le dessin montrait un Mahomet jovial promettant « 100 coups de fouet si vous n’êtes pas morts de rire ». Ils annoncent que Charb vient de mourir, et ils le tuent une seconde fois ! Dans le même temps, en France, un quotidien pour ados montre cette couverture à ses lecteurs pour leur expliquer les événements. C’est rassurant pour l’avenir.

Pour aller plus loin…

« Les meurtres racistes actuels sont le prolongement du chemin intellectuel de l’AFO »

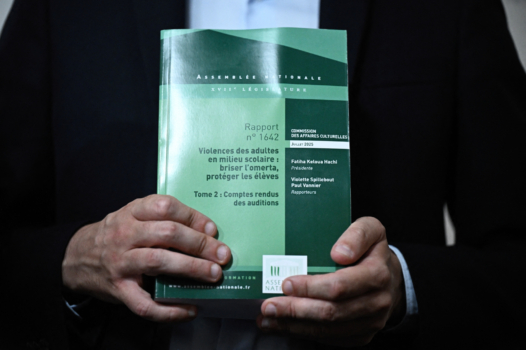

Commission d’enquête Bétharram : « L’État a cassé et sali des enfants par milliers »

« Noire, musulmane, fille d’ouvriers : c’est de là que j’ai écrit un dictionnaire du féminisme »