Michel Foucault : Aux origines du droit contemporain

Deux Cours de Michel Foucault et la nouvelle traduction d’un texte des Lumières reviennent sur l’histoire de la pénalité.

dans l’hebdo N° 1355 Acheter ce numéro

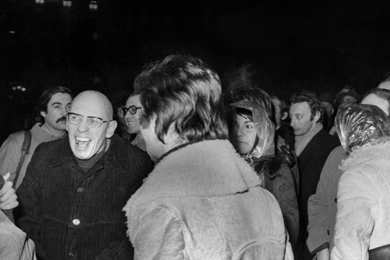

© AFP

Préparant la publication de Surveiller et punir, Michel Foucault travailla plusieurs années à l’archéologie des systèmes de pénalité en Europe occidentale, et en particulier de l’institution pénitentiaire. Un travail qui lui fait découvrir les ressorts de la société « punitive » à partir du XIXe siècle, qu’il qualifiera ensuite de « disciplinaire ». Ces recherches lui feront suivre, à travers les époques, la « formation de certains types de savoir-pouvoir à partir des matrices juridico-politiques qui leur ont donné naissance et qui leur servent de support » .

C’est ainsi que Foucault l’explicite dans le « Résumé » de son Cours du Collège de France de 1971-1972, intitulé Théories et institutions pénales, dont la publication vient clore l’édition de l’ensemble de ses treize années d’enseignement dans la prestigieuse institution, de 1970 à sa mort en 1984. Le philosophe observe la fin de la justice féodale (ecclésiastique et seigneuriale) et la montée en puissance d’une justice royale, c’est-à-dire l’institution progressive d’un système juridique étatique vers le milieu du XVIIe siècle. Bientôt au cœur du système de l’Ancien Régime, cette pénalité étatique intervient comme un des éléments de la naissance de notre modernité : Foucault observe comment ce nouveau « dispositif de pouvoir élaboré […] par la monarchie » va mettre un terme aux institutions juridiques du Moyen Âge. Il s’interroge aussi sur la corrélation entre la création d’un appareil judiciaire d’État, donc d’un « système répressif » moderne, et la naissance du capitalisme, contemporain de cette évolution… Toujours « inquiet » de l’histoire [^2], le philosophe remonte dans le temps afin de dresser une généalogie des systèmes de pensée et des « théories et institutions pénales ». Ces questionnements renvoient à son engagement à l’époque au sein du Groupe d’information sur les prisons (GIP), qu’il a fondé fin 1970 avec Gilles Deleuze, Daniel Defert et d’autres, à un moment où se multipliaient les révoltes de détenus dans les prisons françaises. L’après-68 voit en effet ce que Daniel Defert, compagnon de Foucault et militant des plus actifs du GIP, appellera « l’émergence d’un nouveau front : les prisons [^3] ». Cet engagement collectif, marqué par l’autorité morale de Foucault, contribuera largement à réformer le système carcéral français, en octroyant notamment davantage de droits aux détenus et à leurs familles. Publiés sous la direction de François Ewald et d’Alessandro Fontana (décédé en 2013), ce Cours de l’année 1971-1972 et le suivant, la Société punitive, décrivent l’étatisation de la justice d’Ancien Régime. Tout délit est alors considéré comme un délit de lèse-majesté, c’est-à-dire commis contre le souverain. La peine est donc l’expression d’un pouvoir souverain, qui se manifestait par ce que Foucault a appelé, dans Surveiller et punir, « l’éclat des supplices ». Dans le second Cours, le philosophe analyse les prémices de la crise de cette justice, en particulier sous les coups de boutoir des Lumières et notamment des idées de ceux qu’il appelle les « réformateurs » de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Au premier rang desquels figure Cesare Beccaria, avec son fameux Des délits et des peines .

Ce n’est donc pas un hasard si Alessandro Fontana, accompagné de l’italianiste Xavier Tabet, est revenu à ce texte fondamental, qui résume les bases du droit contemporain et constitue à ce titre un véritable « projet révolutionnaire contre la justice d’Ancien Régime », selon le mot de Robert Badinter. Leur nouvelle traduction, claire, concise, précise, s’attache à « coller » au texte et à faire redécouvrir un ouvrage « aussi célèbre que peu lu », comme le rappelle Xavier Tabet dans sa préface. Dès sa publication en 1764, ce livre écrit en à peine trois mois par le marquis de Beccaria, âgé de 26 ans, eut un incroyable succès. Traduit dans plusieurs langues, en particulier en France, où Voltaire, Diderot et D’Alembert le saluent avec enthousiasme, il formalise des idées « dans l’air du temps ». Préfigurant la réforme pénale de 1791 en France, il contient tous les grands principes généraux d’un droit laïcisé et rationalisé, bannissant la torture et la peine de mort. Écrit par un homme fréquentant l’avant-garde intellectuelle milanaise, l’ouvrage apparaît comme une charge de ces « fils en révolte contre le monde des pères ». Son contenu est impressionnant de modernité : utilité et nécessité sociales de la peine, légalité de celle-ci, non-rétroactivité de la loi pénale, proportionnalité des sanctions selon les délits, égalité de tous devant la loi… Des deux Cours de Foucault au livre de Beccaria, on trouve donc un résumé passionnant de la naissance de notre régime de pénalité. Et le « moment Beccaria » (Xavier Tabet) y occupe une place prépondérante dans le bannissement de la cruauté judiciaire et de l’arbitraire.

[^2]: Cf. Foucault, l’inquiétude de l’histoire , Mathieu Potte-Bonneville, PUF, 2004.

[^3]: Cf. Le GIP. Archives d’une lutte (1970-1972) Imec, 2003.

Pour aller plus loin…

Zinée : « Faire de la musique, c’est politique »

Marguerite Durand, itinéraire d’une frondeuse

Yassin al-Haj Saleh : « Le régime syrien est tombé, mais notre révolution n’a pas triomphé »