Le self-made man n’existe pas !

David Robichaud et Patrick Turmel démontent le mythe libéral de la réussite individuelle. Et montrent que toute production de richesse suppose une coopération sociale.

dans l’hebdo N° 1389 Acheter ce numéro

© Frederic J. BROWN/AFP

Quoi de plus simple qu’un grille-pain ! Ce petit appareil – l’un des premiers accessoires inventés dans cette catégorie née après la Première Guerre mondiale d’objets dits électroménagers – peut ne coûter aujourd’hui qu’une poignée d’euros. Mais est-il si simple d’en construire un ? L’écrivain britannique Douglas Adams a imaginé, dans son Guide du voyageur galactique, un Terrien arrivant sur une planète technologiquement peu avancée, qui se met en tête de construire un grille-pain afin d’améliorer la vie de ses nouveaux voisins et, si possible, de faire fortune. La conclusion est rapide : « Sans l’aide des autres humains, il ne pouvait fabriquer un grille-pain ; il pouvait à peu près se faire un sandwich et c’était tout ! » Comment faire du plastique ? Où trouver du fer, de l’acier, du nickel, du cuivre ? Comment alimenter l’appareil en électricité ? Des choses difficilement réalisables seul. Sans compter son éducation, qui lui a permis d’échanger avec d’autres sur le sujet et de lire.

L’ex-Terrien a ainsi découvert dans des livres les méthodes de transformation des ressources naturelles pour reproduire chaque élément, sans les avoir conçues lui-même. Toute richesse est donc le résultat d’un produit social et obtenue grâce à une coopération collective. Or, on le sait bien, dans une société de marché, l’entrepreneur qui fait fortune grâce à la commercialisation de sa production revendique toute la richesse accumulée comme étant le fruit de son seul travail.

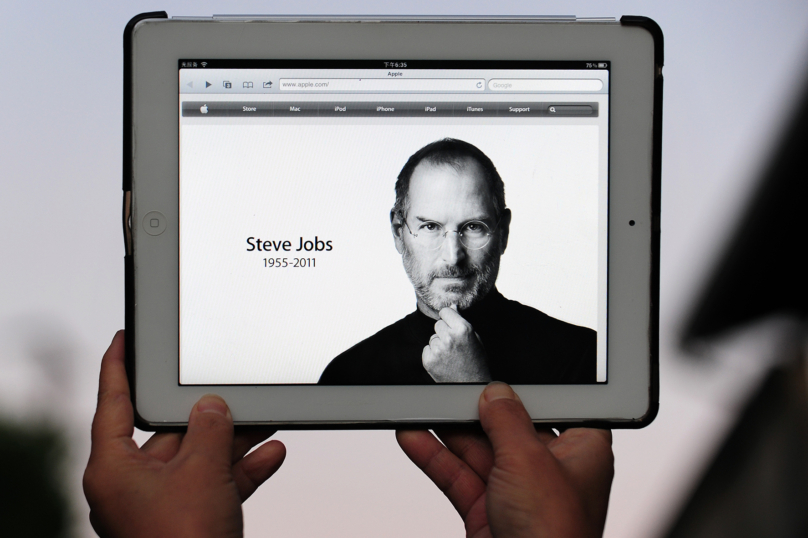

Deux philosophes québécois, David Robichaud et Patrick Turmel, s’interrogent sur la « juste part » de richesse qui devrait revenir à chacun des producteurs et des intervenants dans la production de biens ou de services. Refusant « l’idée saugrenue, mais héritée d’une longue tradition de pensée », que le marché serait « la condition naturelle de l’homme », ils vont souligner, en s’appuyant sur de grands textes philosophiques, de Hobbes à Locke, de Hume à Marx, mais aussi (à l’inverse), à partir d’exemples de « réussites » contemporaines (comme celles de Steve Jobs ou de Mark Zuckerberg), que « personne ne peut réclamer tout le mérite d’une chose qu’il a créée ou l’entière responsabilité de ce qu’il obtient sur le marché ». Ce qui justifie, selon eux, de plaider pour une redistribution volontariste des richesses (alors que nos sociétés ne cessent de voir croître les inégalités sociales), fondée sur la reconnaissance du « lien de dépendance entre le succès individuel et la coopération sociale fondée sur la participation de tous les citoyens ».

Non sans souligner que, si les plus riches doivent payer davantage et contribuer plus que les autres pour l’ensemble de la société, « c’est d’abord et surtout parce qu’ils profitent davantage de [cette] coopération sociale et des bénéfices collectifs produits ». Un petit manuel pour la gauche d’aujourd’hui, qui vient rappeler quelques évidences trop souvent oubliées.

Pour aller plus loin…

Caroline Chevé : « La situation en cette rentrée scolaire est très inquiétante »

Violences sexuelles : et si le « oui » ne valait rien ?

Insaf Rezagui : « La France pourrait être poursuivie pour complicité si elle continue de soutenir Israël »