Ce que prévoit le projet de loi

Cinquante-deux articles sur 166 pages, le texte de Myriam El Khomri ouvre la voie à une réécriture complète du code du travail.

dans l’hebdo N° 1397 Acheter ce numéro

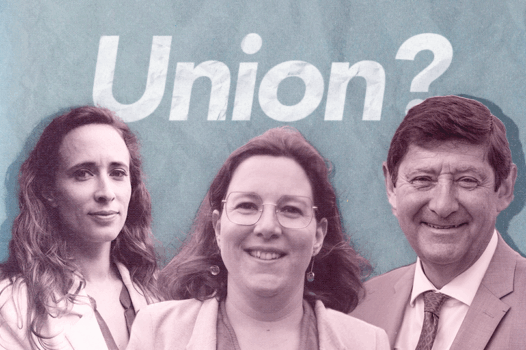

Au commencement étaient les recommandations. Européennes, bien sûr. Depuis plusieurs années, Bruxelles suggère avec insistance à la France de réformer son « marché du travail ». Dans une « recommandation » on ne peut plus officielle, datée du 14 juillet 2015 et portant sur la période 2015-2016, le Conseil de l’Union européenne sommait ainsi le gouvernement de Manuel Valls de « faciliter, au niveau des entreprises et des branches, les dérogations aux dispositions juridiques générales, notamment en ce qui concerne l’organisation du temps de travail ». En clair, les entreprises doivent pouvoir adopter une organisation du travail moins protectrice que ce que prévoit la loi. Or, la multiplication de tels dispositifs dérogatoires est au cœur du projet de loi portée par la ministre du Travail, Myriam El Khomri. Ce texte vise, selon son intitulé officiel, « à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs ».

Ce projet de loi de 52 articles sur 166 pages – le seul article 2 s’étend sur près de 57 pages ! – constitue le premier volet d’une réécriture complète du code du travail dont l’objectif affiché dans l’exposé des motifs est de « permettre une refondation de notre modèle social ». À cette fin, il crée en son article premier « une commission d’experts et de praticiens des relations sociales » qui enjamberales rendez-vous électoraux de 2017 puisqu’elle devra proposer « dans un délai de deux ans » au gouvernement issu des élections présidentielle et législatives « une refondation de la partie législative du code du travail ». S’il leur est demandé pour cela de s’appuyer sur les 61 « principes essentiels du droit du travail » établis par la commission Badinter, que reprend l’article 1, il n’est plus question de faire figurer ces principes en préambule du code du travail. Dénués ainsi de valeur juridique, ces principes, qui n’amènent aucun progrès – ils ne font que reprendre l’état actuel du droit – mais incluent des formulations ouvrant la voie à des régressions sociales, serviront uniquement « de base à une réécriture du code ».

Sans attendre le résultat des travaux de cette commission, le projet de loi adopté en conseil des ministres le 24 mars réécrit le code du travail sur des points essentiels touchant principalement à l’organisation du temps de travail.

Une loi par entreprise

Le projet de loi anticipe la « nouvelle architecture des règles » sur laquelle s’organisera le futur code. Chaque sujet est abordé en trois parties : la première définit des règles dites « d’ordre public », applicables à tous ; la seconde « le champ de la négociation collective », en établissant ce qui relève de l’accord d’entreprise ou de branche ; la dernière consigne les règles dites « supplétives », applicables à défaut d’accord. Des pans entiers du code actuel sont ainsi renvoyés à des négociations à l’échelle de la branche d’activité ou de l’entreprise. C’est le cas en matière de durée du travail, domaine pour lequel « la primauté de l’accord d’entreprise […] devient le principe de droit commun ».

Pour beaucoup de spécialistes du droit social, ce changement fondamental introduit de la complexité en favorisant l’apparition de règles différentes d’une entreprise à l’autre. Dans les faits, ces différences de réglementation pourraient créer une « concurrence déloyale » et favoriser un « dumping social à l’intérieur du pays ».

En donnant la primauté aux accords d’entreprise sur la loi commune et les conventions collectives, le projet de loi inverse la hiérarchie des normes qui, dans le droit du travail français, faisait primer la loi. Laquelle constituait un socle protecteur pour le salarié, tout en permettant à des accords de branche ou d’entreprise de l’adapter ou de la compléter à condition que les nouvelles règles découlant de ces accords soient plus favorables aux salariés. À ce « principe de faveur », le gouvernement en substitue un autre, plus enclin aux exigences patronales et conforme aux « recommandations » des instances européennes. Pour le salarié, la loi préfigure une intensification des cadences de travail.

Travailler plus, payé moins

« L’accord d’entreprise devient le niveau de droit commun en matière de durée du travail, y compris le taux de majoration des heures supplémentaires, dans le respect du plancher légal de 10 % », lit-on dans l’exposé des motifs. La durée du travail ne relevant plus de la loi, c’est au sens strict la fin de la durée « légale » du travail. Certes, selon la loi, la rémunération mensuelle ne pourra pas baisser suite à un accord d’entreprise. Mais, avec celui-ci, l’employeur aura une grande latitude pour augmenter la durée de travail. Et donc décider du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, dont la majoration pourra en outre passer de 25 % (cas général aujourd’hui) à 10 %. Le surcroît de temps de travail qui résulterait d’un accord d’entreprise a donc toutes les chances d’être moins rémunéré qu’il ne l’aurait été dans la législation actuelle.

La durée maximale du travail pourra être étendue à 12 heures par jour (contre 10 heures actuellement) et 46 heures par semaine pendant 12 semaines (au lieu de 44 heures maximum aujourd’hui, sur accord de branche). De manière unilatérale, un patron d’une entreprise de moins de 50 salariés pourra comptabiliser le temps de travail sur 9 semaines au lieu de 4 aujourd’hui. Si un accord de branche le permet, le temps de travail pourra être décompté sur trois ans, ce qui pourrait entraîner une complexification accrue du décompte des heures.

Parmi les autres innovations très critiquées figure l’extension du forfait-jour, une spécificité française qui permet de ne plus compter les heures de travail : les employeurs de petites et moyennes entreprises pourront adopter ce mode de comptabilisation après l’avoir négocié avec un salarié mandaté.

Contrôle accru du temps de repos

La loi permet, toujours si un accord d’entreprise est signé, que les congés soient annulés par l’employeur au dernier moment. Le délai d’un mois minimum aujourd’hui inscrit dans la loi ne sera plus intangible et l’employeur pourra annuler les congés deux jours avant. La loi n’impose plus à l’employeur de prévenir son salarié 15 jours avant lorsqu’il lui demande une astreinte, alors même que la « période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien ». De quoi inquiéter les spécialistes du droit social. « On pourra vous faire venir travailler au tout dernier moment, s’alarme Anne Braun du pôle juridique de la CGT_. Le lien de subordination devient diffus et permanent_, c’est du “travail au sifflet“. »

Pour les congés spécifiques (lorsqu’un proche est gravement malade, pour mission humanitaire ou pour création d’entreprise) le « maintien d’un lien » entre le salarié est son patron pourra être défini par « la négociation collective ». La notion reste floue, mais présente un risque d’affaiblir la notion de congés.

Cerise sur le gâteau : la création, positive en apparence, d’un « droit à la déconnexion » à négocier dans les entreprises à partir de 2018. « Ça vient de sortir, mais ça existe depuis longtemps : ça s’appelle le repos quotidien », raille Hervé Tourniquet, avocat en droit social. « La véritable raison d’être de cette mesure, explique-t-il lors d’une réunion à l’Assemblée nationale avec les députés du groupe Front de gauche, c’est que plusieurs accords de branche sont aujourd’hui menacés par des recours en justice car ils ne prévoient aucune modalité pour le repos. Le gouvernement tente donc d’inscrire d’urgence dans la loi ce garde-fou. » La loi prévoit également, qu’à défaut d’accord, l’employeur décide seul des modalités du droit à la déconnexion.

Licencier plus facilement

C’est une mesure phare de la loi, contestée jusque dans les rangs du syndicat de cadres CFE-CGC : les critères de licenciement économique sont assouplis. Une entreprise sera autorisée à y recourir si elle connaît une « dégradation importante de trésorerie », ou six mois de baisse d’activité, voire si elle invoque une « réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ». Et cela même si ses difficultés sont limitées à sa branche d’activité et que son groupe, lorsqu’il s’agit d’une filiale de multinationale, ou ses autres secteurs d’activité, lorsque la maison mère est française, ont une santé florissante. C’est si choquant que le député rapporteur du texte, Christophe Sirugue (PS), s’est dit favorable à un élargissement de ce périmètre lors de l’examen du texte à l’Assemblée.

En guise de concession, Manuel Valls a annoncé qu’un juge pourra apprécier de la sincérité du motif économique, ce qui existe déjà. Mais la loi Travail exige que la manipulation soit clairement caractérisée, « à la seule fin de supprimer des emplois », ce qui complique considérablement le contrôle judiciaire des « licenciements boursiers ».

Enfin, la loi oblige aujourd’hui un patron à conserver les salariés lorsqu’il rachète une entreprise. Il aura désormais la possibilité d’en licencier une partie.

Le gouvernement voulait également faciliter les licenciements en plafonnant les indemnités aux prud’hommes pour les salariés victimes de licenciement abusif. Le tollé provoqué par cette annonce l’a contraint à reculer. Le plafond est transformé en barème et retiré de la loi. Un décret sera simplement publié, ce qui concrétise une mesure déjà votée avec la loi Macron. Un barème existe pourtant déjà pour les conciliations aux prud’hommes. Il est peu respecté.

Une fois un accord adopté, « le salarié peut exprimer son refus de se voir appliquer [s]es stipulations », précise l’exposé des motifs de l’article 11. Toutefois, « en cas de refus du salarié, le licenciement est prononcé, le cas échéant, pour une cause réelle et sérieuse ». Ce n’est même plus un licenciement économique. « C’est complètement contraire à la convention 158 de l’Organisation internationale du travail. Le gouvernement avait déjà tenté le coup au moment de la loi de sécurisation de l’emploi. Il essaie à nouveau, mais ce sera très compliqué pour eux », déplore Anne Braun. De son côté, Christophe Sirugue s’est dit prêt à faire évoluer ce point lors de son examen à l’Assemblée nationale, afin de réintégrer des droits aux aides au reclassement.

Des accords à durée limitée

En l’absence de disposition prévoyant leur durée d’application, les accords d’entreprise seront valables cinq ans au maximum, après quoi ils cesseront de s’appliquer. Aujourd’hui, sans contre-indication prévue par le texte, un accord est à durée indéterminée. Cela obligerait à des renégociations plus fréquentes des accords, rendus ainsi précaires et flexibles, ce qui permettrait selon la CGT autant de remises en question du statut collectif.

Des syndicats contournables

Pour être conclu, un accord d’entreprise doit être signé par des organisations représentant au moins 50 % des salariés. Mais en cas de désaccord, ou si la négociation n’aboutit pas, des syndicats représentant 30 % des salariés pourront convoquer un référendum. Ce vote sans quorum pourrait désavouer un projet d’accord approuvé par des syndicats pesant plus de 50 % des salariés. Les entreprises de moins de 50 salariés pourront appliquer unilatéralement un accord type qui aura été négocié par la branche professionnelle, et ce sans l’accord des salariés. Et les patrons de PME pourront négocier directement avec des salariés mandatés par un syndicat, sans qu’il soit nécessairement un représentant syndical.

« On s’aperçoit que c’est parfois le comptable de l’entreprise qui est désigné par un syndicat ami du patron, pour arranger ses intérêts », raille l’ancien inspecteur du travail Gérard Filoche, lors d’un débat au journal L’Humanité. Le rapporteur de la loi à l’Assemblée, Christophe Sirugue, veut amender cette partie en réintégrant le pouvoir unilatéral aux patrons de PME pour adopter un accord, s’ils obtiennent l’accord de la Direccte, le relais du ministère du Travail dans les départements.

L’hégémonie préservée du Medef

L’article 19 fixant la représentativité des organisations patronales est passé quasiment inaperçu. Il scelle pourtant le paysage social pour les années à venir. Le Medef, qui s’est imposé jusqu’alors comme un acteur omniprésent sans avoir à justifier de son poids réel, était menacé par une loi de 2014 (applicable en 2017) qui évaluait la représentativité patronale au nombre d’entreprises adhérentes sur le principe : « une entreprise égale une voix ». Il a obtenu du gouvernement qu’il transcrive dans la loi un compromis signé entre le Medef et la CGPME. Le nombre d’entreprises n’y compte plus que pour 20 % du calcul de la représentativité, 80 % de celle-ci dépendant du volume de salariés employés par les entreprises adhérentes. Ce qui avantage le Medef, bien fourni en grandes entreprises, mais désavantage l’Union professionnelle artisanale (1,3 million de PME et TPE), l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (800 000 entreprises) et l’Union nationale des professions libérales.

Des protections « flexibles »

Le projet de loi crée le « compte personnel d’activité » (CPA), qui regroupera à partir de 2017 des droits existants (formation, pénibilité) ainsi qu’un nouveau « compte engagement citoyen » valorisant les services civiques. La CGT y voit les prémices d’un nouveau statut, pour aller vers l’utopie d’une « sécurité sociale professionnelle » qui protégerait les actifs tout au long de leur vie. Pour FO, « cela risque d’individualiser les droits. C’est la fin des grands droits collectifs ». Le socialiste, et ancien inspecteur du travail, Gérard Filoche craint quant à lui que cette mesure soit destinée à accompagner une diffusion du travail indépendant, « cette ancienne forme d’exploitation ». « Le CPA ne viendra qu’achever le processeur totalitaire qui a pour objet et pour effet de mettre en concurrence tous les travailleurs (salariés ou non) », écrit-il.

Quant à la « garantie jeune » inscrite dans le texte, et dont le gouvernement a annoncé l’« universalisation », elle ne concernerait finalement que 200 000 jeunes, sur les quelque 900 000 bénéficiaires potentiels selon les calculs de l’Unef. La mesure prévoyant un accompagnement renforcé pour les jeunes sans emploi ni étude et une allocation de 461 euros par mois est expérimentée depuis 2013 dans dix départements.

L’adieu à la médecine du travail

La médecine du travail est mal en point. Le nombre de médecins est en baisse continue et rien ne laisse présager un retournement de tendance. À défaut d’y apporter des solutions budgétaires, le projet de loi prévoit d’alléger la protection. La visite médicale à l’embauche ne sera plus obligatoire que pour les postes à risque. Elle est remplacée par une visite « d’information » qui pourra être effectuée par une équipe pluridisciplinaire, sans médecin. L’inaptitude sera constatée en une seule visite et les conditions du licenciement pour inaptitude seront assouplies.

Les sucettes syndicales

En guise de contrepartie, la loi présente plusieurs menues avancées pour les syndicats. Ils pourront être accompagnés d’un expert-comptable lors des négociations d’accords d’entreprise, et les heures accordées aux délégués syndicaux seront augmentées de 20 %, ce qui représente 2 heures, par exemple, pour une entreprise de 150 salariés. La subvention de 0,2 % de la masse salariale brute destinée au fonctionnement du comité d’entreprise pourra désormais être utilisée à la formation des élus.

Mais il en faudrait bien plus pour calmer leur colère : « La loi Rebsamen a complètement centralisé la représentation du personnel. Nous avons perdu des représentants et donc des heures. On est loin du compte et ce ne sont pas ces droits minuscules qui occulteront le problème de fond : les négociations doivent servir à acquérir des droits supérieurs au code du travail et doivent se dérouler dans des conditions loyales », dénonce Anne Braun.

De plus, l’employeur pourra dénoncer la validité d’une expertise demandée par le Comité d’hygiène et de sécurité. Si celle-ci est annulée, l’expert devra rembourser l’employeur qui a la charge du financement de l’expertise. Ce qui pourrait dissuader plus d’un expert d’intervenir. « De plus, il semble que la possibilité pour l’employeur de contester l’expertise ne soit pas enfermée dans des délais. Il pourrait donc attendre le rendu de l’expertise et l’attaquer si elle ne lui convient pas », regrette Anne Braun.

La loi prévoit également que les collectivités qui délogent les syndicats de leurs locaux devront les indemniser, alors que les syndicats espéraient qu’une mesure de relogement soit prévue.

Pour aller plus loin…

À Bagneux, les unitaires lancent le « Front populaire 2027 »

Santé mentale au travail : la grande cause oubliée

Gauches, quel chemin ? Guetté, Chatelain et Kanner répondent