L’histoire de France des « subalternes »

Michelle Zancarini-Fournel raconte « les luttes et les rêves » des classes populaires de 1685 à nos jours. Une approche pionnière et magistrale.

Article paru

dans l’hebdo N° 1450 Acheter ce numéro

dans l’hebdo N° 1450 Acheter ce numéro

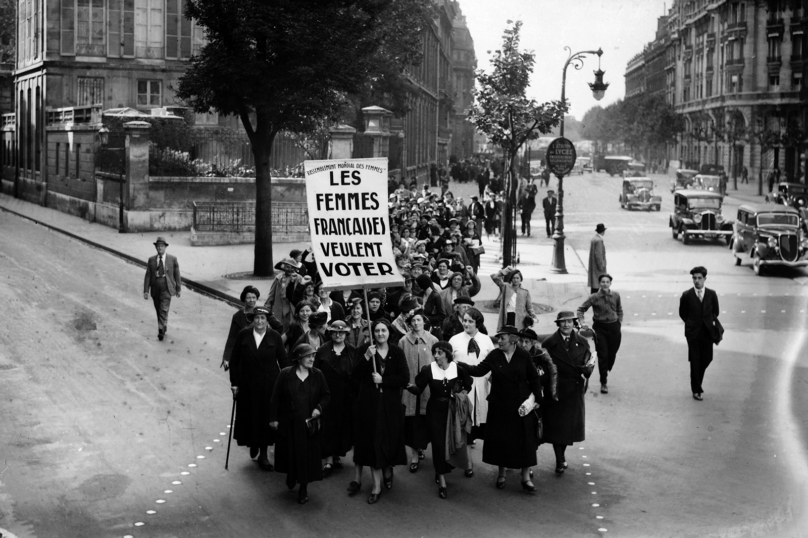

Sur la photo de couverture, on ne distingue pas un personnage plus qu’un autre. Une foule d’ouvriers et d’ouvrières, les uns debout, les autres juchés sur des camions ou des tracteurs. Tous, ou presque, lèvent un poing ferme et décidé. Devant eux, une banderole, au premier plan : « Nous voulons être traités comme des êtres humains ! » Sans autre indication, ni d’associations ni d’organisations syndicales. Datant des années 1930, la photo montre une grève de transporteurs travaillant aux alentours de la Marne, que l’on distingue au fond à gauche. L’illustration des