Nette remontée de l’homophobie en 2016

L’association SOS Homophobie a publié son 21e rapport annuel sur la LGBTphobie. Avec une hausse inquiétante de près de 20 % par rapport à 2015.

© CITIZENSIDE / Georges ROBERT / Citizenside

Ce sont 170 pages suintant la bêtise, la haine et le mépris. Réalisé à partir des témoignages recueillis sur la ligne d’écoute anonyme de l’association SOS Homophobie [1], ce rapport annuel 2017 – qui n’est pas une étude statistique sur un échantillon représentatif de la population du pays – apparaît particulièrement inquiétant puisque l’ensemble des témoignages de LGBTphobie a augmenté de 19,5 % par rapport à l’an dernier. « C’est un constat triste et malheureux concernant le quotidien des lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels (LGBT) », regrettent les auteurs et militants. En effet, après une explosion du nombre de cas en 2013, année de l’adoption du mariage pour tous, avec toutes les mobilisations homophobes que l’on sait, 2014 et 2015 avaient vu leur net recul.

La plus forte augmentation concerne la transphobie, avec 76 % de hausse des cas signalés, dont 43 % de discriminations. Les réseaux sociaux et plus largement Internet sont devenus « les lieux les plus propices » (22,5 % des cas), les auteurs d’insultes étant protégés par la distance et surtout l’anonymat. Au travail, si les cas de licenciements ou de harcèlement diminuent (–16 %), les insultes, diffamations et menaces continuent de croître, notamment chez les femmes, même si les hommes demeurent les victimes les plus représentées, généralement par des insultes récurrentes. Il est d’ailleurs souvent difficile de se défendre auprès de sa hiérarchie, puisque les agresseurs sont pour 43 % des supérieurs hiérarchiques.

Enfin, l’école est un lieu particulièrement fréquent d’insultes voire de violences physiques, avec une majorité d’agressions commises par des camarades. Mais pas seulement, loin de là, puisque 44 % des cas ne sont pas le fait d’élèves, mais du corps enseignant ou du personnel des établissements. Quelque 15 % des victimes sont des enseignants. Des témoignages concernent aussi l’homoparentalité, stigmatisée auprès des enfants. Par ailleurs, les signalements de comportements LGBTphobes au sein des familles continuent d’être nombreux, même si plus rarement dénoncés et encore moins poursuivis.

Une tendance inquiétante

Ce rapport montre donc que la LGBTphobie demeure un phénomène grave en France, même si des avancées, du mariage à l’adoption mais aussi avec la simplification de la procédure de changement de sexe à l’état civil prévue dans une loi de novembre 2016, ont eu lieu du point de vue institutionnel. Et les enquêtes d’opinion montrent toujours qu’une large majorité de la population est favorable à ces progrès législatifs. Mais le fait que des mouvements – comme la Manif pour tous et surtout son émanation chez Les Républicains, Sens commun, qui a soutenu ouvertement le candidat Fillon –, aient accès sans problème à la parole publique, a toujours pour conséquence de « libérer » les passages à l’acte.

Rappelons que ce document de SOS Homophobie, reposant uniquement sur des témoignages anonymes et volontaires, ne repose pas sur des statistiques officielles, inexistantes pour l’instant, et ne donne qu’une tendance – inquiétante. Pour autant, la compétence de Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme a été élargie « à la haine anti-LGBT » l’an dernier. Désignée désormais par le signe « Dilcrah », elle doit rendre publics dans les prochains mois les chiffres concernant les plaintes déposées auprès de la police et de la gendarmerie. Des plaintes, soulignent le rapport, pas toujours facilement reçues par ces administrations, qui rejettent parfois les circonstances aggravantes liées au caractère LGBTphobe des agressions, pourtant prévues par la loi…

[1] Du lundi au vendredi, de 18 h à 22 h, le samedi de 14 h à 16 h, le dimanche de 18 h à 20 h ; 01 48 06 42 41

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

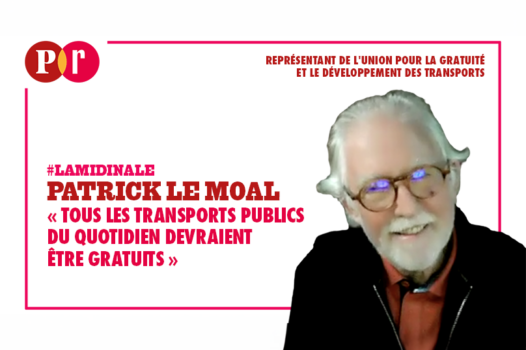

« Tous les transports publics du quotidien devraient être gratuits »

OQTF : enquête sur le rôle des entreprises privées dans les centres de rétention

Municipales : découvrez si votre commune respecte les quotas de logements sociaux