Quand la caméra se fait l’extension de chaque voix

Marie Brémond, l’une des soignantes filmées dans le précédent film de Mariana Otero, À ciel ouvert, fait le lien avec L’Assemblée, où la parole et son écoute sont à nouveau centrales.

dans l’hebdo N° 1473 Acheter ce numéro

© Romain Baudean

Lorsque j’ai rencontré Mariana Otero, elle s’intéressait à notre travail dans une institution en Belgique, le Courtil, accueillant des enfants en souffrance psychique. Elle y avait d’abord consacré de longs repérages, puis avait choisi d’y poser sa caméra pour participer pendant trois mois au quotidien que constituait notre travail d’accompagnement de ces enfants. Quelque chose dans notre pratique et sa formalisation échappait à sa compréhension, malgré le fait qu’elle en mesurait les effets thérapeutiques sur les enfants. Dès lors, deux motifs essentiels l’animaient dans son documentaire qui allait s’intituler À ciel ouvert [1] : le souhait de faire partager au spectateur le dessillement progressif de son regard sur une pratique collective orientée par la psychanalyse lacanienne, et la captation attentive du surgissement d’une parole qui prenait corps et vie chez ces enfants, tantôt mutiques tantôt parasités par des phrases qu’ils ne pouvaient s’approprier.

Être désorientée par son manque de compréhension immédiate semblait diriger son désir de filmer. La forme du savoir construit au Courtil ne se constitue en effet pas à partir de l’accumulation d’explications fondées sur une pratique pensée a priori, une transmission de protocoles universalisables, ou des preuves de guérison chiffrables. La construction de sa pratique est centrée autour de l’élaboration du savoir des enfants eux-mêmes, à travers le surgissement de leur parole, une parole propre. Dès lors, l’accompagnement est du sur-mesure, toujours construit et pensé dans l’après-coup d’une rencontre entre un enfant et quelques adultes.

Le spectateur d’À ciel ouvert est suspendu à ces rencontres, mais aussi au surgissement de cette parole maladroite, fragile, toujours prête à se briser. En tant qu’intervenante dans cette institution, la caméra me servait de superviseur supplémentaire de ma pratique. La caméra, et celle qui la tenait, la réalisatrice, étant toutefois totalement silencieuses, elles rendaient plus palpables encore les effets de notre parole et de notre écoute. Serait-ce suffisant de dire que Mariana s’est intéressée au surgissement de celle-ci ? Ce film ne maquille pas non plus la part qui toujours échappe à la mise en mots, cette part qui insiste, qui « ne cesse pas de ne pas s’écrire », disait Lacan, une parole impossible à se dire, qui divise, qui s’entend dans ses silences mais aussi dans sa répétition.

Mariana Otero filme dans L’Assemblée l’irruption d’un collectif, l’éclosion d’une parole saisie à sa genèse là aussi. La caméra se fait le soutien d’une parole, quand le sujet-citoyen la vit comme menacée, interdite. Je retrouve dans ce film l’attention qu’elle porte à la préservation de cette parole qui trouve difficilement sa place dans les discours établis. Mais elle en filme aussi les impasses, les effets de répétition. Dans ce film, la parole mise à l’honneur n’est jamais orpheline puisque son expression s’articule toujours au collectif. « Comment construire du commun en considérant chacun dans sa singularité ? », insiste Mariana Otero, qui ici en donne une nouvelle illustration vibrante où chaque citoyen se sent convoqué.

À terre, au ras du bitume, on dirait que la caméra se « corporise » peu à peu ! Elle n’est plus le témoin neutre d’un mouvement, elle devient l’extension de chaque voix. Elle se fait un bout de notre voix en tant que spectateur, qui se détache et entre dans le cadre de la scène filmée : un mot, une phrase, un cri de révolte porté par d’autres qu’on pourrait bien vouloir dire, qu’on aurait pu dire, mais aussi la limite éprouvée de celle-ci.

La parole prend peu à peu une épaisseur politique : les débats sur la place lors des assemblées et de la commission démocratie se font l’expression d’un appel à un au-delà de la crise de la démocratie. Ces « sujets citoyens » sont filmés sur le vif, dans ce moment délicat où tous s’essaient à reprendre possession d’une parole et tentent aussi de constituer une adresse, c’est-à-dire une écoute.

Mais d’où parlent-ils et à qui chacun s’adresse-t-il ? Cette démocratie « en direct » est-elle une croyance en un dénominateur commun ? Ou est-elle simplement pour chacun une possibilité d’exprimer son particularisme, ou encore une tentative de matérialiser son existence par l’identification au collectif mais sans les détours par les insignes uniformisateurs ?

Loin de vouloir filmer un mouvement partisan ou la formation d’une utopie, la cinéaste s’attache aussi au délitement, à la fragilité du mouvement. Le démantèlement des installations autant que celui des rassemblements en sont l’expression.

Mais ce film a aussi une valeur d’acte politique, car au-delà des personnages, le spectateur est invité à entrer dans le cadre du film, à sa place de citoyen-sujet, rompant avec son ineffable penchant pour la résignation. Face aux pâles retransmissions par Périscope ou autres Facebook lives, le réveil produit par ce film ne laissera indemne aucune personne sensible à la pratique de la parole et de l’écoute. Nous savons aujourd’hui combien nos pratiques professionnelles sont menacées de toute part par un pouvoir qui se lie au techno-scientisme, s’invitant via les algorithmes dans nos choix de vie quotidiens autant que dans les impératifs de bonne pratique imposés dans nos professions. Les corps ne se rencontrent plus et l’écoute devient une tâche de plus en plus standardisée. Ce film est aussi une réplique à cette tendance qui a comme effet pervers de ségréguer, d’exclure toujours plus ce qui pourtant fonde notre humanité : la production de savoir que constitue cette parole vivante.

[^1] Cf. Politis n° 1285, du 9 janvier 2014.

Pour aller plus loin…

« Les meurtres racistes actuels sont le prolongement du chemin intellectuel de l’AFO »

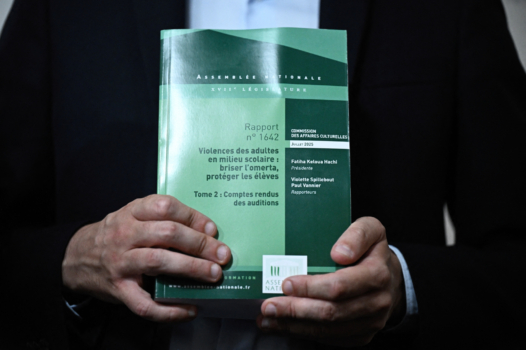

Commission d’enquête Bétharram : « L’État a cassé et sali des enfants par milliers »

« Noire, musulmane, fille d’ouvriers : c’est de là que j’ai écrit un dictionnaire du féminisme »