Comment les facs occupées réinventent les cours

De Paris à Marseille en passant par Clermont-Ferrand, les étudiants mobilisés, loin d’être inactifs, organisent des cours, ateliers et débats, pour conserver à l’université sa vocation de diffusion des savoirs.

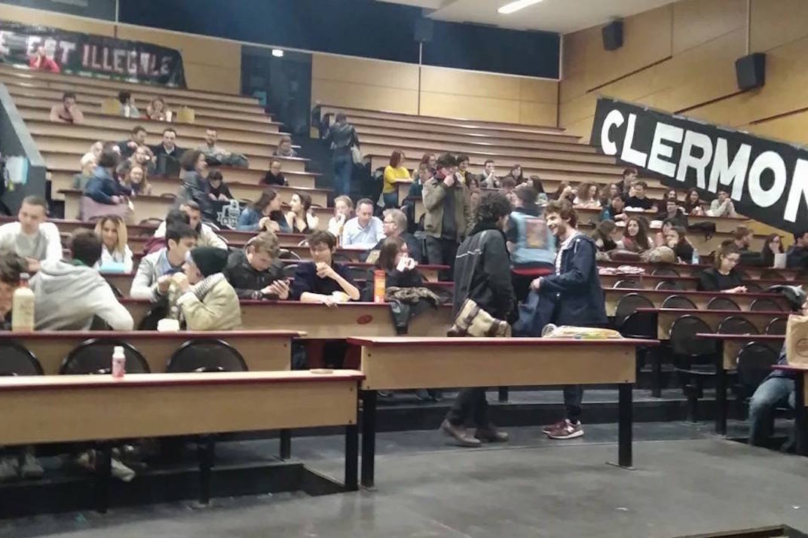

© le collectif étudiant Clermont mobilisée.

Assemblées générales, manifestations, organisation de la vie collective… à cet agenda chargé, les étudiants mobilisés des universités occupées ont décidé d’ajouter un volet supplémentaire. Des cours alternatifs, débats, conférences, tables rondes, et autres ateliers, sont organisés, même pendant les vacances scolaires. Ouverts à tous, ils permettent de conserver la vocation de diffusion des savoirs de l’université. Des professeurs y participent, ainsi que des étudiants, des associatifs, des syndicalistes. De quelques évènements par semaine à plusieurs par jour, les programmes de ces « universités autogérées » ont de nombreux points communs.

Au-delà des réflexions autour de la loi ORE « relative à l’orientation et la réussite des étudiants » et des problèmes propres au milieu universitaire, les objets de questionnement sont résolument tournés vers la société actuelle : les services publics, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, les médias, la politique, l’univers carcéral, le racisme, le féminisme, les produits pharmaceutiques, l’environnement, les réfugiés… Des rencontres avec les travailleurs de secteurs en lutte, tels les cheminots, les postiers, les personnels hospitaliers ont lieu régulièrement. Les cours d’histoire ou de sociologie ont souvent trait à la révolution, Mai 68, la Commune de Paris… Des projections de films, suivies de débats, sont organisées. Ici, pas de blockbusters, mais des documentaires comme La Sociale, de Gilles Perret, sur l’histoire de la Sécurité sociale ; Vincennes l’université perdue, de Virgnie Linhart, sur « l’université révolutionnaire » de Vincennes, créée en 1968 et détruite en 1980 ; des films comme Pride, de Matthew Warchus, qui relate l’histoire d’un groupe d’activistes gay et lesbien ayant décidé de venir en aide aux familles de mineurs en grève sous le gouvernement Thatcher… De quoi alimenter la réflexion, en somme.

Des étudiants très actifs

À l’université de lettres et sciences humaines de Limoges, occupée depuis le 3 avril, les programmes sont bien chargés. « On se réapproprie la faculté, tous les jours on propose des évènements. Il y a beaucoup de choses sur l’actualité sociale, l’éducation, le genre, la communication, sur la loi ORE forcément, des ateliers d’histoire, des choses plus ludiques comme les origamis et les cosmétiques bios », se réjouit Anaïs, étudiante en master culturel.

L’idée est de proposer une alternative aux gens, de leur montrer que ce n’est pas parce que la fac est bloquée qu’il ne se passe rien, il y a juste d’autres manières d’enseigner et d’apprendre.

Et ça fonctionne, les cours sont suivis, majoritairement par des étudiants et des enseignants.

À la fac de lettres de Clermont-Ferrand, l’occupation d’un amphithéâtre ne date que du 24 avril, mais déjà un programme est mis en place. Un soir d’ennui, les étudiants ont aussi créé leur gazette, Les volcans se réveillent, où ils reviennent sur les raisons de l’occupation et annoncent les évènements à venir. « On en a fait 100 exemplaires qu’on est allé distribuer dans les autres facs, ça a plutôt bien marché, les gens l’ont lue. On espère faire un numéro 2 », raconte Lukas, étudiant en anglais. Loin de l’image de fainéants parfois véhiculée, les « professionnels du désordre » sont des hyperactifs très motivés.

Des enseignants inspirés

Du côté des enseignants, cette effervescence est bienvenue. Quand les étudiants lui ont demandé d’intervenir, Thomas Glesener, maître de conférences en histoire moderne à l’université d’Aix-Marseille, a été ravi :

Une fac bloquée n’est pas une fac morte, au contraire, c’est un lieu de débat politique, un endroit où on peut mobiliser des savoirs utiles. C’est aussi une manière, pour nous enseignants, d’affirmer notre soutien à leur mobilisation. Leur attention est particulièrement soutenue pendant ces cours.

Le thème retenu, l’histoire de l’université de l’Ancien Régime à nos jours, a fortement intéressé l’auditoire. « L’université qu’on défend aujourd’hui est un acquis très récent, elle peut très facilement basculer vers des formes d’organisation qui n’ont rien de démocratique. J’essaye de leur fournir un savoir historique, à eux de l’employer comme ils le souhaitent pour construire leur discours politique. »

François Avisseau, doctorant chargé de cours à la fac de lettres de Limoges, a souhaité participer à l’université populaire. Pour lui, cette « volonté de se réapproprier les locaux, de proposer des activités, dont des activités d’enseignement, prouve que les étudiants sont investis dans leur réussite. Contrairement à ce qu’on entend beaucoup, ce ne sont pas les plus feignants qui font les mouvements sociaux. » Il constate également que les étudiants sont plus impliqués pendant ces cours, ils prennent la parole, font des remarques, apportent des compléments : « C’est plus interactif, plus horizontal. Lors de mon intervention sur la révolution française, il y avait aussi des collègues d’autres disciplines qui réagissaient sur le sujet à travers leur formation, de sociologue ou autres. On a fait quelque chose qu’on ne peut pas faire dans l’université classique, où on est enfermés dans nos disciplines. On devrait s’en inspirer pour la suite, pour que les enseignants et les étudiants prennent conscience qu’il existe d’autres manières de faire. »

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

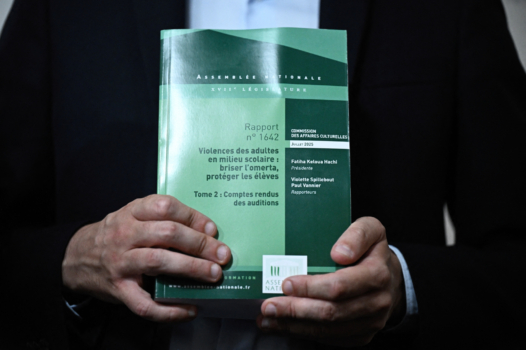

Commission d’enquête Bétharram : « L’État a cassé et sali des enfants par milliers »

« Noire, musulmane, fille d’ouvriers : c’est de là que j’ai écrit un dictionnaire du féminisme »

Procès AFO : quand la « peur de la guerre civile » justifie les projets d’actions racistes