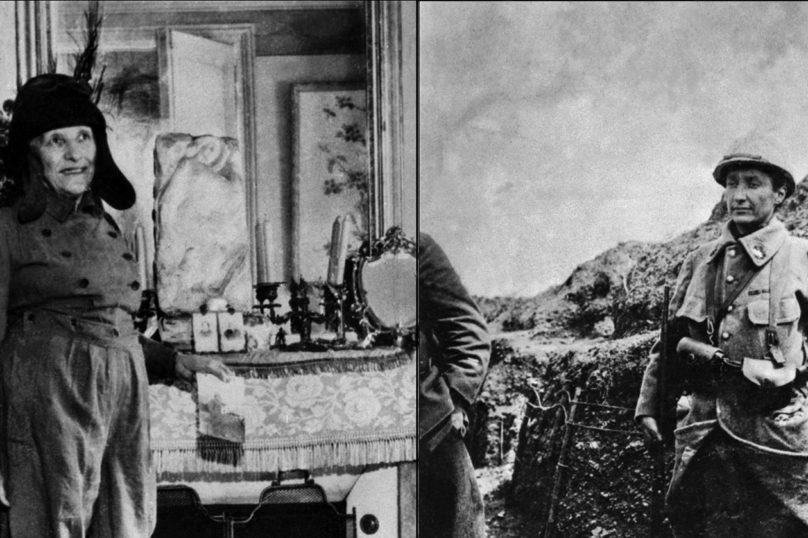

Inégaux devant la guerre

Pour les hommes, les femmes et les enfants, le conflit de 1914-1918 ne fut pas le lieu d’un consensus entre les classes, comme on l’entend souvent. Des historiens éclairent les rapports de domination qui s’y jouèrent.

dans l’hebdo N° 1527 Acheter ce numéro

Il commençait pourtant bien, ce périple présidentiel : « Il s’agit de donner du sens aux combats des poilus, ouvriers, paysans, artisans, instituteurs, tombés au champ d’honneur », soulignait-on à l’Élysée. Voilà qui s’inscrivait assez dans une histoire populaire de la guerre, à rebours d’un roman national si prompt à commémorer les lauriers des généraux, quitte à oublier leurs crimes postérieurs.

Produire une histoire populaire de la guerre, c’est en effet prendre en compte ces hommes, femmes et enfants mis en guerre dans des conditions dont tous les historiens soulignent l’extrême violence ; saisir leurs formes d’implication au front comme à l’arrière, mais aussi leurs résistances, leurs mutineries ou leurs stratégies plus discrètes de survie. Car le