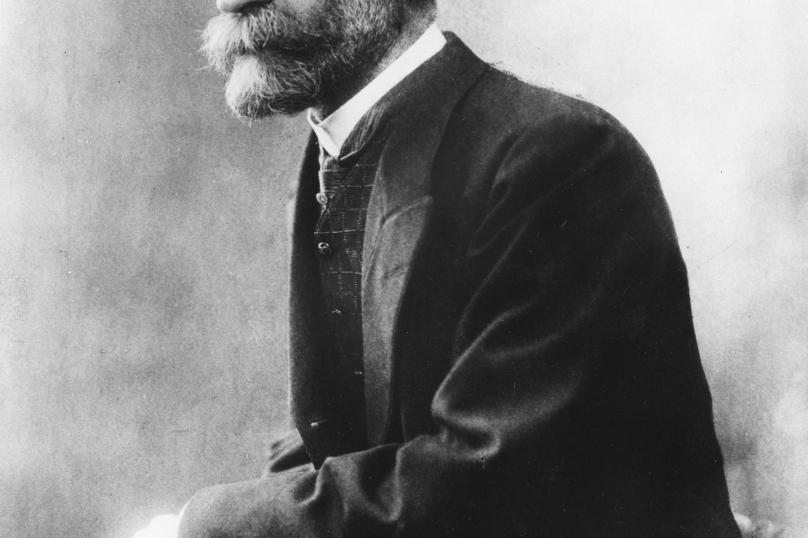

Le péché de « saint » Durkheim

L’anthropologue Wiktor Stoczkowski montre comment le père de la sociologie a circonscrit ses données pour étayer ses thèses.

Article paru

dans l’hebdo N° 1577 Acheter ce numéro

dans l’hebdo N° 1577 Acheter ce numéro

Vénérons-nous parfois des totems ? Les œuvres de certaines gloires intellectuelles passées ne sont-elles pas généralement considérées comme intouchables ? Il demeure toujours délicat, ou parfois indélicat, de proposer une déconstruction de grandes figures telles que Marx, Durkheim, Vernant, Lévi-Strauss (1), Barthes ou Foucault (2)… Mais il n’est pas a priori de « statues » en sciences sociales qui, sans devoir être abattues, ne sauraient être sujettes à déconstruction, suivant là leur propre « méthode »