Un an de pandémie : Le blues des soignants

La crise sanitaire actuelle devait remettre au centre du jeu des ingrédients essentiels de notre système de soins. Que reste-t-il de cet espoir, un an après le début de la pandémie ?

dans l’hebdo N° 1642 Acheter ce numéro

L’épreuve d’une extraordinaire brutalité que traverse notre système de soins devait remettre au centre du jeu des ingrédients essentiels : un zeste de solidarité nationale, de la confiance envers les soignants et la juste reconnaissance de leur engagement. Que reste-t-il de cet espoir, un an après le début de la pandémie ?

Le programme de dépistage a donné naissance à un marché désorganisé, offrant à quelques acteurs opportunistes de juteux effets d’aubaine, pendant qu’une main-d’œuvre précaire se retrouve, par endroits, surexploitée. Alors que la situation sanitaire reste extrêmement tendue, les soignants font de nouveau face aux « vices » de fonctionnement des hôpitaux et à la logique comptable qui les a fragilisés. Le ministère de la Santé a même pris conseil auprès de McKinsey et de six autres cabinets privés, apôtres du « tout-marché » – 28 contrats de consulting ont été signés depuis mars 2020. Les lits d’hospitalisation continuent d’être supprimés, le sous-effectif reste criant et les mesures du Ségur de la santé ont déçu la moitié des syndicats d’hospitaliers, qui battent encore et toujours le pavé.

Le tribunal de Paris entendait, le 22 février, le procès de leur colère. Ou plus exactement de celle d’une infirmière de 51 ans qui, le 16 juin, après avoir une énième fois hurlé dans les rues de Paris pour réclamer « du fric pour l’hôpital public » et essuyé des gaz lacrymogènes, avait brandi un doigt d’honneur et jeté des pierres sur les forces de police. Jugée pour « outrage »et « rébellion », elle plaide que son geste et sa colère sont plus que jamais « légitimes ». Comme un symbole, l’extrême violence dont elle a été victime lors de son interpellation, elle, ne semble devoir faire l’objet d’aucun procès.

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

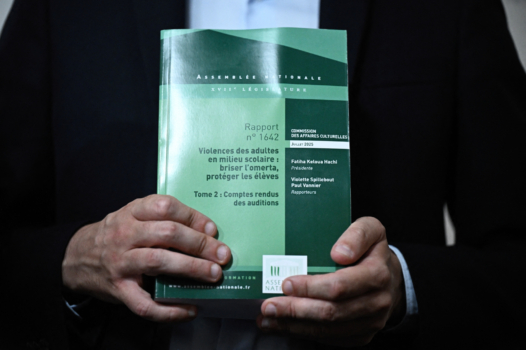

Commission d’enquête Bétharram : « L’État a cassé et sali des enfants par milliers »

« Noire, musulmane, fille d’ouvriers : c’est de là que j’ai écrit un dictionnaire du féminisme »

Procès AFO : quand la « peur de la guerre civile » justifie les projets d’actions racistes