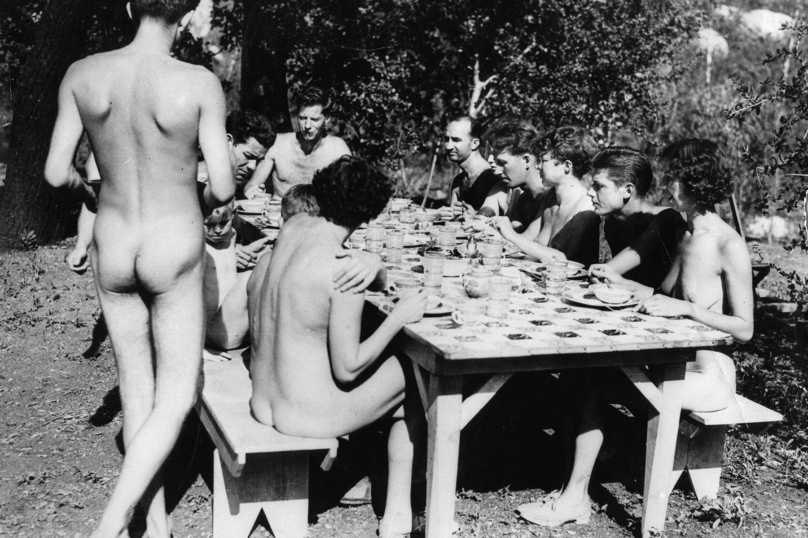

Cent ans de naturisme

Se libérer des codes sociaux en se dévêtant : depuis le début du XXe siècle, cette utopie a évolué mais n’a rien perdu de sa dimension à la fois idéaliste et performative.

dans l’hebdo N° 1663-1667 Acheter ce numéro

© Austrian Archives (S) / IMAGNO / APA-PictureDesk via AFP

Quelle drôle d’idée, tout de même, que d’aller passer son dimanche tout nu dans un parc, parmi des inconnus aussi nus que soi ! Que pouvaient bien avoir en tête celles et ceux qui, au début des années 1920, commencèrent à fréquenter les premiers « clubs gymniques » (de la racine grecque gymno, qui signifie nu) ? Certes, l’idée n’était pas totalement nouvelle. Dès les premières années du siècle, en Suisse et en Allemagne, des médecins avaient proposé de prévenir et de soigner diverses maladies en exposant son corps nu aux éléments naturels. Des « bains d’air et de lumière » avaient alors fleuri dans différentes villes outre-Rhin. En France, quelques anarchistes plus ou moins végétariens, à la recherche d’un mode de vie simple et naturel – sortes de bobos avant l’heure –, avaient également pris l’habitude du bronzage intégral. Mais pour que des « personnes convenables » aient l’idée saugrenue d’aller se promener les fesses et les seins à l’air, le zizi au vent, il leur fallait un petit grain, ou alors de solides motivations.

Ces motivations découlaient d’une utopie rousseauiste : en débarrassant le corps de ses vêtements, on entendait le libérer des codes sociaux artificiels pour lui permettre de retrouver son état naturel. Ainsi étaient promises à ces adeptes du naturisme à la fois la santé physique et l’hygiène morale. En s’habituant à se regarder mutuellement nus, on s’affranchirait de la pudeur maladive et des pensées malsaines – entendez : les femmes s’affranchiraient de leur pudeur maladive et les hommes de leurs pensées malsaines – et l’on s’habituerait à se côtoyer avec franchise et respect. Un siècle plus tard, les mots ont changé, mais l’utopie perdure. Les naturistes, qui associent la nudité collective à une philosophie et à la recherche de « l’harmonie avec la nature », tiennent à se distinguer des « nudistes » non-conscients.

Or, comme toute utopie, celle-ci est à la fois idéaliste et performative. Idéaliste parce que même nu le corps est toujours socialisé. Sa pigmentation, ce qu’il montre de jeunesse ou de vieillesse, de corpulence ou de muscles… sont toujours perçus et interprétés à travers des grilles de lecture qui assignent à son propriétaire une place dans l’architecture complexe de la société. Plus encore, par son maintien ou son relâchement, par sa manière de gérer ou non sa pilosité, de décorer sa peau de tatouages ou de piercings, l’individu fait de son corps un objet signifiant, inscrit dans des normes sociales et des codes de communication informelle propres à son époque. Quoi que l’on fasse, il n’y a pas d’état naturel du corps, c’est une utopie.

Mais l’utopie n’en est pas moins performative : en affirmant que le corps doit être accepté dans son état naturel, les naturistes militants parviennent parfois à suspendre la contrainte de certaines normes sociales. Ainsi, il est avéré que les personnes dont l’apparence physique montre leur situation de handicap ou les stigmates des accidents de la vie trouvent bien souvent dans les clubs naturistes un accueil plus respectueux de leur différence et de leur écart à la norme que celui que leur réserverait le tribunal des regards sur une plage « textile ». Toutefois, au risque de désenchanter l’utopie, l’éthique collective a certainement plus de part dans cette affaire que les bénéfices d’une éventuelle harmonie avec la nature.

Vient ensuite la question – délicate mais inévitable si l’on parle de nudité – du désir et de la sexualité. Depuis 1994, la loi ne réprime plus l’« outrage public à la pudeur » mais l’« exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui ». En dépit de cela, les naturistes peinent à faire reconnaître le droit à une nudité non sexualisée dans l’espace public. En témoignent la condamnation en 2019 d’un naturiste qui avait « exhibé sa nudité » sur les rives du Gardon ou l’interdiction des « cyclonues » par le préfet de police de Paris.

Cette réalité a incité, depuis les origines, les promoteurs du naturisme à proclamer sa totale innocence et sa parfaite moralité. C’est une pétition de principe dont on comprend aisément la nécessité, mais qui a conduit à taire la dimension hédoniste de la nudité collective. Il existe pourtant quelques rares témoignages passés qui expriment ouvertement le plaisir sensuel du contact de la peau avec les éléments naturels, mais aussi celui de voir et d’être vu nu. Ainsi, l’écrivain Louis-Charles Royer évoque en 1929 une « singulière allégresse, et presque comme une volupté, à courir nu à travers pays et halliers ». En 1934, un naturiste d’Oran explique qu’« on y pratique le nudisme avec désinvolture derrière une palissade de roseaux qui est loin d’être hermétique » et sous le regard des curieux qui contemplent le camp du haut des dunes. L’historien se demande alors s’il s’agit là de paroles discordantes ou de l’expression accidentelle de quelque chose d’indicible – peut-être une sorte d’érotisme latent – et pourtant largement partagé.

Par Arnaud Baubérot, historien, maître de conférences à l’université Paris-Est.

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

« Il y a des fascismes brutaux et des fascismes tranquilles : les deux progressent »

De Nairobi à Brest, un ostréiculteur hors norme

Après la mort d’El Hacen Diarra, « la France veut copier Trump ou quoi ? »