Géopolitique : Couper les cartes

Sous une apparence « naturelle », les frontières ne sont qu’artifices. Fruit de jeux de pouvoir, elles façonnent les imaginaires.

© Wisam Hashlamoun / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

Sur les fonds de carte, une même ligne fine trace le contour des continents et celui des découpages politico-administratifs. Les frontières interétatiques se trouvent ainsi naturalisées. Pourtant, les frontières sont des artifices et ce sont justement les cartes qui ont rendu possible un découpage symbolique du globe (1). Cette pratique du découpage est même ancienne : avec les traités de Tordesillas (1494) et de Saragosse (1529), la Castille et le Portugal se sont partagé le monde le long des lignes imaginaires de deux méridiens, l’un mordant sur le Brésil, l’autre coupant le Pacifique sur sa longueur. L’espace maritime et aérien est quadrillé de frontières fictives sujettes à disputes. Le découpage en secteurs de l’Antarctique n’a pas réglé la question des revendications territoriales ou, plutôt, les a motivées. Ces décisions arbitraires, bien que pratiques, nous imposent la logique d’une territorialisation politique du monde.

La tyrannie de la frontière ligne

Plaquer la frontière politique sur des limites prétendues « naturelles », une ligne de crête ou un cours d’eau, ne sert qu’à prétendre à la légitimité spatiale d’une autorité politique quelconque (2). L’instrumentalisation de l’histoire des peuplements sert la même justification.

Depuis les traités de Westphalie (1648), les États-nations exercent leur souveraineté sur un territoire délimité par une ligne tracée d’abord sur le papier, ce que font notamment les traités de paix qui fixent le sort de millions d’êtres humains (3). Les conférences et traités de paix sont autant de redécoupages du monde par un pouvoir investi d’une autorité symbolique dont le discours performatif « produit à l’existence ce qu’il énonce » (4). Les puissances coloniales se sont ainsi partagé le monde autour d’un bureau, s’attribuant des possessions fictives qu’il s’agissait de concrétiser sur un terrain inconnu et un espace humain ignoré, par l’occupation et le bornage. La « frontiérisation » du continent africain est un héritage territorial endossé par les populations après la décolonisation (5).

Les puissances coloniales se sont partagé le monde autour d’un bureau.

La frontière est autant le produit d’enjeux géopolitiques qu’elle est elle-même productrice de l’imaginaire national, du sentiment d’identité nationale, donc d’une réalité culturelle et sociale. La silhouette du pays est devenue lieu de mémoire au même titre que l’hymne national. Quand les aléas des événements contredisent cette construction, l’historiographie officielle invente un mythe fondateur (6).

Ces jeux de pouvoir ne peuvent être envisagés sans la carte, image du monde et guide de nos actions. Ces frontières tyranniques se disputent, se décident et se reconnaissent. Elles sont autant le fruit des guerres que leur cause. Les grandes institutions internationales, pas plus que Google, n’engagent d’ailleurs leur responsabilité à propos des cartes qu’elles produisent.

Les lignes sur les cartes, avant de légitimer des possessions territoriales, montraient plutôt des pistes, des sentiers, des cheminements. Elles étaient tracées dans le sable ou chantées, telles les lignes de chant aborigènes. Les cartes étaient utiles au quotidien, car l’être humain a besoin de décomplexifier et de représenter le monde pour ne pas s’y perdre. Mais parce qu’il est un animal faible et craintif, il va le simplifier à outrance. Dans tous les domaines, il le pensera de façon binaire : le dedans/le dehors, le familier/l’étranger, l’admis/le tabou, les femmes/les hommes… avec une assignation spatiale spécifique et une barrière entre les deux, dont le franchissement est fortement codifié. Pourtant, comme dans le genkan des maisons japonaises – l’endroit après la porte d’entrée dans lequel vous retirez vos chaussures –, il s’agit toujours de lieux de passage. Les limites, en réalité, sont faites pour être franchies.

Entre le « front » militaire qui a donné la frontière française, le polonais granica (borne) à l’origine de la Grenze allemande et la zone du boundary anglais, toutes les natures de frontières sont envisageables (7). Pour Étienne Balibar, « on ne peut attribuer à la frontière une essence qui vaudrait pour tous les lieux et tous les temps, pour toutes les échelles de lieux et de temps, et qui serait incluse de la même façon dans toutes les expériences individuelles et collectives (8) ».

Pour Friedrich Ratzel, comme pour Élisée Reclus, les limites géographiques imaginées par les humains sont arbitraires : « Qu’elles soient déterminées par le scientifique d’après des mensurations, ou par la diplomatie d’après des traités, ces lignes sont toujours des objets irréels […] tandis que la frontière réelle, par sa nature même, n’est pas nettement définie, donc on ne peut pas la déterminer avec certitude (9). » Les limites entre les groupes humains, qu’elles soient culturelles, linguistiques ou ethniques sont en réalités épaisses, rhizomatiques, plastiques, mobiles dans le temps et l’espace.

Pour comprendre la nature et les enjeux de la frontière, il est utile de clarifier les concepts d’espace et de territoire, pris dans un rapport dialectique. Étymologiquement, en français, l’espace (du latin spatium, stade, étendue) correspond à une étendue illimitée alors que le territoire (du latin territorium, dérivé de terra, terre) est une étendue délimitée. Pour Yves Lacoste, le territoire serait la portion de la surface terrestre bornée sur laquelle s’exercent des rivalités de pouvoir. L’espace nous semble la dimension de l’activité humaine qui se déploie et interagit avec son environnement, dont le territoire n’est qu’une dimension. Sauf recours à la force légale ou militaire, cet espace n’a pas vocation à être divisé.

La frontière de la carte, plaquée sur le territoire, signale l’appropriation et le contrôle et impose un ordre, qui peut être celui du plus fort. Elle peut se vouloir une rupture, une « barrière » hermétique, un mur, un dispositif répulsif. La frontière « vécue » correspond plutôt à la vie déployée dans l’espace. Elle est poreuse, elle est un ourlet de double épaisseur, une interface, une zone de relation et non de séparation. Dans le paysage, soit elle ne se voit pas et se résume à un bornage, soit elle matérialise un point de rencontre et d’échange. Les zones frontalières sont particulièrement dynamiques et productrices de richesses. L’activité humaine, quelles qu’en soient les motivations, se déploie de façon réticulaire dans l’espace.

Les limites, en réalité, sont faites pour être franchies.

Il existe ainsi des cartes montrant les usages de l’espace, telles les cartes amérindiennes « tracées avec les pieds » : la territorialité s’y exprime non selon l’appropriation du terrain, mais selon la vie de l’œcoumène (les terres habitées par les humains). Elles montrent des parcours, des ressources et des repères symboliques (10). D’une culture cartographique à l’autre, on aimerait choisir.

Que dire, dans notre monde mondialisé, du retour des frontières ? Elles régulent, détournent ou arrêtent les flux matériels par des dispositifs de défense (murs, barbelés) et des patrouilles de contrôle, des postes-frontières et des check-points, mais aussi les flux immatériels, notamment ceux de l’information. Ces dispositifs se sont adaptés au fonctionnement systémique du monde : les frontières s’externalisent, les contrôles se font loin des frontières officielles.

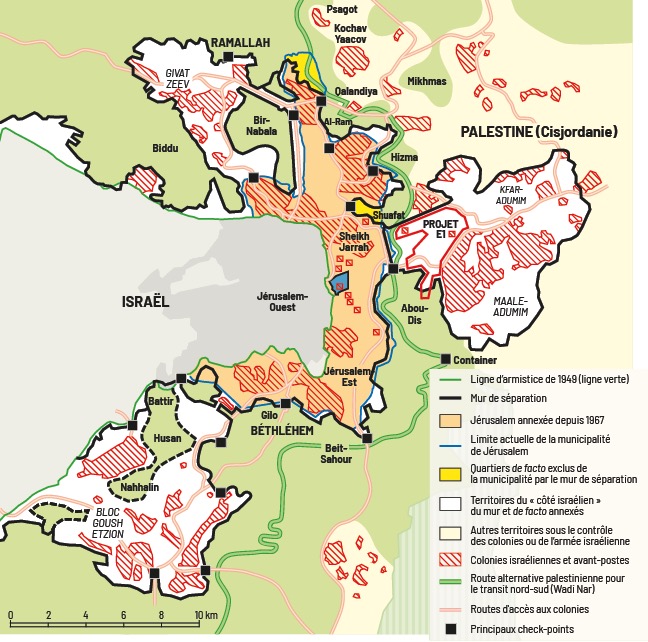

Les cartes sont-elles responsables d’une frontiérisation pensée à l’échelle du globe ou des États alors que la frontière se vit à l’échelle locale ? Que deviennent, justement, dans un monde post-national, les instruments de la constitution des États-nations que sont le territoire national et les frontières (11) ? Quelles sont aujourd’hui les motivations profondes, pragmatiques et surtout idéologiques, de la mise en œuvre des limites (12) ? Ainsi, que dire de l’érection d’un mur de ségrégation autour de Jérusalem ou du dispositif frontalier répressif de l’espace Schengen ? Et qu’en disent nos cartes ?

À Jérusalem, le mur de la honte

Sur la planète, on compte aujourd’hui 261 570 km linéaires de frontières. Parmi elles, une infime portion est faite de murs et de barbelés, mais la « barriérisation » ou « refrontiérisation » du monde semble en marche : entre les États-Unis et le Mexique, entre l’Inde et le Bangladesh, entre le Maroc et le Sahara occidental, quand elle morcelle Nicosie ou cisaille les deux Corées.

La « barrière de séparation » entre Israël et la Palestine – dont la construction a débuté en 2002 – est un mur de 8 à 10 mètres de haut aux abords de Jérusalem, Qalqiliya et Tulkarem, et une bande grillagée et militarisée sur le reste du tracé. Elle s’éloigne par endroits de la ligne verte de 1949, parfois de plusieurs dizaines de kilomètres, ce qui entraîne l’accaparement de nombreuses terres palestiniennes. Elle englobe par ailleurs l’essentiel des colonies juives illégales.

La « barriérisation » du monde semble en marche.

Le mur de Jérusalem est un exemple paradigmatique des enjeux qui se cachent derrière ce choix de société : Israël applique au territoire une logique belliciste pour prévenir (ou restreindre) l’inter-mobilité avec sa voisine palestinienne alors que l’espace vécu est fait d’échanges de tous ordres. Il suffit de se promener dans la vieille ville pour comprendre toute la violence d’une assignation spatiale plaquée sur ce monde cosmopolite. Jérusalem-Est fait partie du territoire palestinien, mais 220 000 colons juifs israéliens y résident.

La Ville sainte se retrouve encerclée par un mur de béton flanqué de miradors. La carte page 9 montre la sinuosité de son tracé, qui crée des enclaves et des exclaves. Les habitant·es des villages alentour se retrouvent coupé·es des lieux de leurs activités économiques et sociales. Pour travailler, se soigner, cultiver ses terres ou aller à l’école, la population doit entreprendre de longs trajets de contournement, faire la queue aux check-points, accepter des contrôles arbitraires, et souvent des humiliations, et demander des autorisations. Ce mur de ségrégation va à l’encontre de la réalité des usages et de la vie des êtres humains, détruit les écosystèmes et l’économie locale (13).

Pendant que l’attention se focalise sur ce mur qui contrevient au droit international, Israël poursuit une politique d’accaparement, de colonisation et d’annexion sur le reste du territoire palestinien (14). À ce jour, 30 000 Palestinien·nes travaillent dans les colonies juives.

L’enclavement de Jérusalem affecte 40 000 personnes qui payent leurs impôts sans bénéficier de services publics décents, comme à Qalandiya ou Shuafat. Le découpage territorial est aussi une arme de la guerre des ventres, la concurrence démographique entre les deux principales parties faisant rage. Quant à la confusion israélienne entre nationalité, identité et religion, dans un pays dont 20,8 % de la population est arabe, elle trace dans les esprits la pire des ségrégations, celle entre humains.

L’Europe des trois frontières

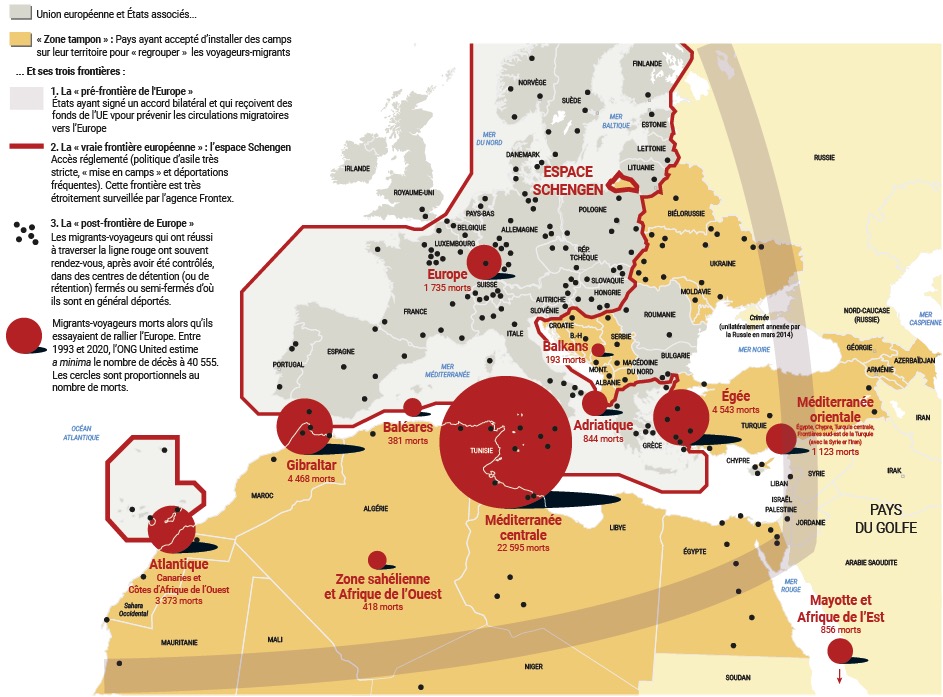

Comment figurer sur une carte les migrations en renonçant à la flèche qui induit trop évidemment l’idée « d’invasion » ? Ce défi nous oblige à changer de perspective. La frontière est un élément de la géographie qui contrarie les circulations humaines. En Europe, elle est conçue comme un dispositif défensif « protégeant » l’espace Schengen qui la transforme en un piège mortel. L’Union européenne, par sa politique (de restriction) migratoire accepte tacitement la mort (pour ne pas dire le meurtre) de milliers d’êtres humains obligés de choisir des chemins dangereux pour se déplacer, puisqu’on leur interdit de le faire par les voies légales et régulières. Plus qu’une barrière frontalière, c’est tout un « dispositif frontalier » qui s’étend bien au-delà – de part et d’autre – de la limite Schengen, et c’est ce que nous essayons de rendre visible avec notre approche cartographique (voir ci-contre).

À partir des premières expérimentations visuelles réalisées au début des années 2000 par Olivier Clochard, du laboratoire Migrations internationales, espaces, sociétés (Migrinter), à Poitiers, sur la base des données recueillies par l’ONG néerlandaise United (15), nous voulions figurer les conséquences tragiques de cette logistique frontalière complexe mise en place par l’UE pour « se protéger » des « vagues migratoires ». Cette carte est régulièrement mise à jour et, à chaque fois, il nous faut ajouter des points noirs et grossir les cercles rouges. Les chiffres sont sans doute sous-estimés, de nombreuses personnes disparaissant sur les routes de l’exil sans laisser de traces. Seuls les décès connus figurent sur la carte, qui n’est donc qu’une représentation a minima de cette hécatombe, longtemps ignorée et passée sous silence, conséquence directe des choix politiques de l’Europe, qui a progressivement installé ses « filets de protection ». Elle l’a fait, non seulement sur l’ensemble de son territoire, mais aussi bien au-delà…

En Europe, la frontière est conçue comme défensive.

De Nouakchott à Tripoli en passant par Niamey et Agadir, l’Europe s’est dotée d’une large « pré-frontière ». Au cœur du désert, déjà, mandatées par l’Europe, les polices et les gendarmeries contrôlent, refoulent ou arrêtent, et regroupent les migrant·es dans des camps semi-ouverts ou fermés. Le danger est encore au rendez-vous pour qui passe les mailles de ce premier filet et arrive à la « frontière », de loin la plus mortelle, bien qu’elle soit on ne peut plus légale et officielle : il s’agit tout simplement de la frontière dite « Schengen ». Au-delà, celles et ceux qui réussissent à passer cette ligne rouge seront attendu·es aux points noirs, dans les camps de rétention, après avoir été repéré·es, contrôlé·es et finalement arrêté·es, n’importe où dans l’espace Schengen. C’est la « post-frontière ».

La carte fait apparaître le processus de transformation de la frontière, qui, selon Didier Bigo et Elspeth Guild, se « pixélise » (16). Originellement linéaire, elle se dilue dans l’espace de telle manière qu’elle se superpose à (ou se confond avec) l’ensemble de l’espace Schengen et bien au-delà : la frontière est partout puisqu’on exerce des contrôles de « nature frontalière » en n’importe quel point du territoire.

(1) Sur le pouvoir performatif de l’énoncé cartographique, qui fabrique littéralement notre réalité, voir Cartographie radicale. Explorations, Nepthys Zwer et Philippe Rekacewicz, Dominique Carré/La Découverte, 2021.

(2) Lire Qu’est-ce qu’une frontière aujourd’hui ?, Anne-Laure Amilhat Szary, PUF, 2015.

(3) « Westphalien (État, diplomatie, frontière…), post-westphalien », Jean-Benoît Bouron, in glossaire de Géoconfluences.

(4) Langage et pouvoir symbolique [Ce que parler veut dire, 1982], Pierre Bourdieu, Fayard, 2001.

(5) La Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) réunie au Caire le 21 juillet 1964 décidait que « tous les États membres s’engagent à respecter les frontières existant au moment où ils ont accédé à l’indépendance ». Lire aussi De la postcolonie. Essai sur l’imagination politique dans l’Afrique contemporaine,Achille Mbembe [2000], La Découverte, 2020.

(6) Sur la construction de l’identité nationale israélienne, voir par exemple Comment la terre d’Israël fut inventée. De la Terre sainte à la mère patrie, Shlomo Sand, Flammarion, 2012.

(7) Voir la typologie de l’horogenèse (genèse des frontières) dans Fronts et frontières. Un tour du monde géopolitique, Michel Foucher [1988], Fayard, 1991.

(8) « Qu’est-ce qu’une frontière ? » dans La Crainte des masses. Politique et philosophie avant et après Marx, Étienne Balibar, Galilée, 1997.

(9) Anthropogeographie. Grundzüge der Anwendung der Erkunde auf die Geschichte, Friedrich Ratzel, Engelhorn, 1899. Cité par Federico Ferretti dans « À l’origine de l’idée de “frontières mobiles” : limites politiques et migrations dans les géographies de Friedrich Ratzel et d’Élisée Reclus ».

(10) Lire Atlas critique de la Guyane, Matthieu Noucher et Laurent Polidori, CNRS Éditions, 2020.

(11) Lire « Imaginaires nationaux et post-nationaux du lieu », Bernard Debarbieux, dans Communications, vol. 87, n° 2, 2010, p. 27-41. Pour Michel Foucher, la frontière est garante de l’État-nation. Lire Le Retour des frontières, CNRS Éditions, 2016.

(12) Lire Géopolitique des frontières. Découper la terre, imposer une vision du monde, Anne-Laure Amilhat Szary, Le Cavalier Bleu, 2020.

(13) Lire, Frontières, Anne-Laure Amilhat Szary et Grégory Hamez, Armand Colin, 2020.

(14) Lire « En Palestine, trois formes d’accaparement du territoire », Johanna Schreiner, visionscarto.net, 16 août 2020.

(15) Elle fédère et coordonne un réseau international d’organisations locales qui scrutent les rapports et les signalements de presse.

(16) La Mise à l’écart des étrangers. La logique du visa Schengen, Didier Bigo et Elspeth Guild, L’Harmattan, 2003.

Pour aller plus loin…

Droit international : quand règne la loi du plus fort

Le droit international, outil de progrès ou de domination : des règles à double face

La déroute du droit international