« Moissons sanglantes » : le blé noir

Dans Moissons sanglantes. 1933, la famine en Ukraine, le documentariste Guillaume Ribot raconte cette tragédie provoquée par Staline à travers les yeux d’un jeune journaliste britannique. Saisissant.

dans l’hebdo N° 1745 Acheter ce numéro

© Alexander Wienerberger.

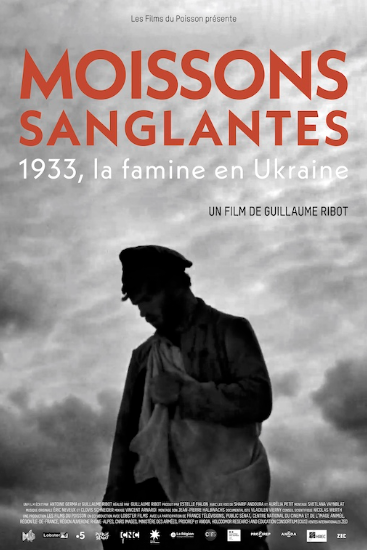

Moissons sanglantes. 1933, la famine en Ukraine / Guillaume Ribot / France 5 /

dimanche 19 février / 22 h 55 / À voir ensuite en replay sur france.tv.

Pour ouvrir son film sur la terrible famine organisée par Staline en Ukraine en 1933, Guillaume Ribot a choisi de montrer la pluie. Symbole de fertilité, en harmonie avec la terre noire de ce pays réputé pour sa production de blé. D’emblée, voilà un paradoxe. Ce sera d’ailleurs la question lancinante du film : pourquoi une famine dans un pays si riche en céréales ?

Moissons sanglantes. 1933, la famine en Ukraine va s’employer à y répondre, mais en menant l’enquête comme si nous y étions. Plus précisément en suivant un jeune et brillant reporter britannique, Gareth Jones, qui parle plusieurs langues, dont le russe. Arrivé à Moscou le 5 mars 1933, il parvient, malgré l’interdiction, à se rendre dans les campagnes ukrainiennes, où il constate l’état effroyable dans lequel se trouvent les paysans.

Comme ils l’avaient fait pour leur film précédent, le très fort Vie et destin du Livre noir, dont Vassili Grossman et Ilya Ehrenbourg étaient les principaux narrateurs, Guillaume Ribot et son coscénariste, Antoine Germa, ont écarté la voix off ex cathedra au profit d’une parole incarnée, subjective et synchrone, celle de Gareth Jones. On l’entend dans ses multiples notes prises sur le vif, dont il tirera ses articles. Ainsi le récit de Moissons sanglantes a-t-il un point de vue affirmé (là où trop de documentaires historiques en manquent).

La fiction au service du documentaire

À cette singularité s’en ajoute une autre. La famine n’ayant pas été filmée – il n’existe que de rares photos, prises clandestinement, montrant des affamés, des maisons vides et des séries de tombes –, le réalisateur a eu recours à deux types d’images.

D’une part, il a puisé dans les clichés pris lors de la famine précédente, celle de 1921, qui fut, elle, largement documentée. Parmi eux, des images atroces de charniers. Or il est spécifié dans le film que la famine de 1933 a excédé en horreur celle de 1921 – le cannibalisme s’étant, par exemple, répandu.

Plus extraordinaire, Guillaume Ribot a utilisé des extraits de films de fiction soviétiques, ceux d’Eisenstein ou de Dovjenko. Extraits n’est pas le mot juste : il prélève des plans, en particulier de visages, les isole, les ralentit.

Il va chercher dans les expressions, les regards, jusqu’au fond des yeux des comédiens, ce qu’ils disent de la vérité du temps. Qu’ils interprètent des paysans – de qui il émane la terreur, la résignation, le désespoir – ou des commissaires du peuple, dont l’un est particulièrement présent, avec son allure grossière, son air faussement patibulaire, sa servilité butée et cruelle.

Avec le noir et blanc sublime et la stylisation du jeu des acteurs, il ne peut y avoir de confusion avec les images de la réalité. Mais la fiction est parfois capable de montrer ce qui manque dans les archives.

Pédagogue, Gareth Jones remonte à 1917 pour expliquer l’enchaînement débouchant sur la politique stalinienne d’exploitation des ressources céréalières ukrainiennes. « Pour financer l’industrialisation du pays et obtenir des devises, nous n’avions qu’une solution : produire beaucoup de blé et l’exporter », entend-on. L’humain n’est jamais une donnée considérée.

Machine à fake news

De retour chez lui, au pays de Galles, l’histoire n’est pas terminée pour Gareth Jones. Les articles qu’il publie suscitent une campagne contre lui, dont la figure de proue est Walter Duranty, le correspondant du New York Times à Moscou. Aspirant à maintenir ses privilèges dans la capitale russe, celui-ci écrit ce qui plaît aux autorités.

Duranty est un géant dans le métier. Jones ne fait pas le poids – mais, même s’il est professionnellement dominé, son existence gêne. Par ailleurs, les Soviétiques ont préparé la visite d’un kolkhoze ukrainien à l’influent homme politique français Édouard Herriot, qui s’en va ensuite répétant que tout va bien dans ces campagnes – seul moment un peu souriant du film, Herriot s’avérant d’un ridicule confondant. La machine à fake news est massive. Tout rapprochement avec notre époque actuelle est autorisé.

Moissons sanglantes, qui a obtenu le plus grand prix pour une production française au récent Fipadoc, est une œuvre superbe et éclairante, dont peut s’enorgueillir le service public.

Pour aller plus loin…

Zinée : « Faire de la musique, c’est politique »

Festival d’Avignon (in) : l’arabe dans tous ses éclats

« Jeunesse (retour au pays) », une parenthèse non enchantée