Que devient Sylvia Plath après sa mort ?

Dans une enquête littéraire fouillée et engagée, Janet Malcolm déconstruit le mythe entourant l’une des plus grandes poétesses des États-Unis pour bâtir une brillante vérité.

dans l’hebdo N° 1750 Acheter ce numéro

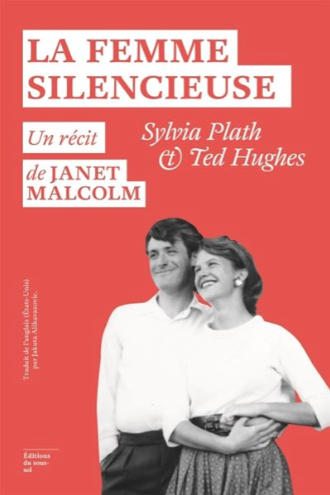

La Femme silencieuse / Janet Malcolm / traduit de l’anglais (États-Unis) par Jakuta Alikavazovic /Éditions du sous-sol / 208 pages / 22 euros.

C’est l’une des scènes les plus commentées de l’histoire littéraire : le suicide de Sylvia Plath. Elle a 30 ans et décide, dans la nuit du 10 au 11 février 1963, de plonger sa tête dans le four à gaz. Ses deux enfants, âgés de 3 ans et 1 an, dorment dans une pièce à côté. Elle ferme les portes pour les protéger des vapeurs, et n’oublie pas de leur déposer du lait et du pain. Elle a déjà essayé de se tuer. Cette fois, elle arrive à ses fins, alors qu’elle vient de composer un ultime recueil de poèmes, Ariel.

Paradoxalement, c’est à sa mort qu’elle gagne en notoriété. Sylvia Plath devient l’une de ces icônes du paysage artistique dont le XXe siècle raffole. Toute la presse littéraire s’intéresse au couple qu’elle forme avec Ted Hugues, lui aussi poète. Leurs vies fascinent : « Hugues, au fil des ans, a vu l’homme de trente-deux ans qu’il était alors devenir un sujet, scruté et sondé par les biographes, universitaires, critiques, chroniqueurs et journalistes. »

Trois décennies après le décès de la poétesse, Janet Malcolm (1934-2021), grande figure de la non-fiction américaine, s’est elle aussi mise à écrire sur cette affaire Plath. Dans La Femme silencieuse, à la fois essai critique sur la biographie, enquête et reportage littéraire, la journaliste du New Yorker s’est interrogée sur les manipulations de la vérité.

Hugues a été dépeint en bourreau : pourquoi a-t-il détruit les dernières pages du journal intime de Plath ? Fait-il du profit sur le dos de son ex-femme en devenant son exécuteur testamentaire et en nommant sa sœur, Olwyn Hugues, exécutrice littéraire ? Sylvia Plath serait forcément la victime de cette histoire.

Tout le monde lit le suicide de la poétesse comme une ultime tentative de s’affranchir de l’oppression des hommes. Et si tout ce qui avait été écrit sur ce couple était faux ? Si ce grand mensonge avait été construit pour vendre une histoire simple et forte : un méchant forcément coupable d’un terrible drame ?

Janet Malcolm a cherché dans les lettres et les carnets, rencontré l’entourage du couple, échangé avec Ted Hugues. Elle questionne tous ceux qui ont écrit sur eux : les écrivains, les universitaires et même son dernier voisin, qui a rédigé une vingtaine de pages à compte d’auteur sur les derniers jours de Sylvia Plath. Objectif ? Déconstruire toutes les légendes racontées sur le couple.

Biographe cambrioleur

Au détour d’un chapitre, Malcolm donne sa propre définition de la biographie : « C’est le moyen par lequel les derniers secrets des morts célèbres leur sont arrachés pour être jetés en place publique. » Le biographe est décrit comme un cambrioleur, le lecteur devient son complice : « Main dans la main, ils se faufilent à pas de loup dans le couloir, jusqu’à la chambre à coucher, pour espionner par le trou de la serrure. » Et le sujet ? « Si nous croyons pouvoir être protégés de la méchanceté inconsidérée du monde, cette illusion est balayée sans merci à notre mort […]. Légalement, les morts ne peuvent faire l’objet de ces atteintes. Ils sont sans recours. »

Selon l’autrice, le genre biographique est comme vicié. Et l’objectivité, illusoire. Malcolm s’oppose à cette naïveté, mais ne s’épargne pas de sa propre critique : elle prend clairement le parti de Hugues et ne le cache pas.

Cette « vérité inaccessible », c’est d’ailleurs Hugues qui en parle le mieux. Dans la première version de son introduction aux Journaux de Plath, il explique que les poèmes d’Ariel n’apportent aucune clé de lecture au suicide de sa femme.

Il dénonce « cette extrême économie dans le détail événementiel qui a suscité les fantasmes les plus extrêmes, projetés par d’autres, sur le nom de Sylvia Plath ». Façon de répondre à ces écrivains qui surinterprètent cet acte.

En creux, Janet Malcolm signe un autre tour de force. Dans cette biographie « indirecte » du couple, la journaliste libère Plath de son statut de victime éternelle et lui rend sa position de poétesse. Elle rappelle qu’elle est surtout l’autrice d’une œuvre importante pour la poésie américaine. Un point que ceux qui ont écrit sur le sujet ont parfois oublié.

Pour aller plus loin…

« Les Voleurs d’ampoules », une traversée initiatique

« La Ville » : qui sont vraiment les zombies ?

« Écrire Mazan » : avec Gisèle Pelicot, sortir de la sidération