« Une dérive autoritaire s’installe durablement en Tunisie »

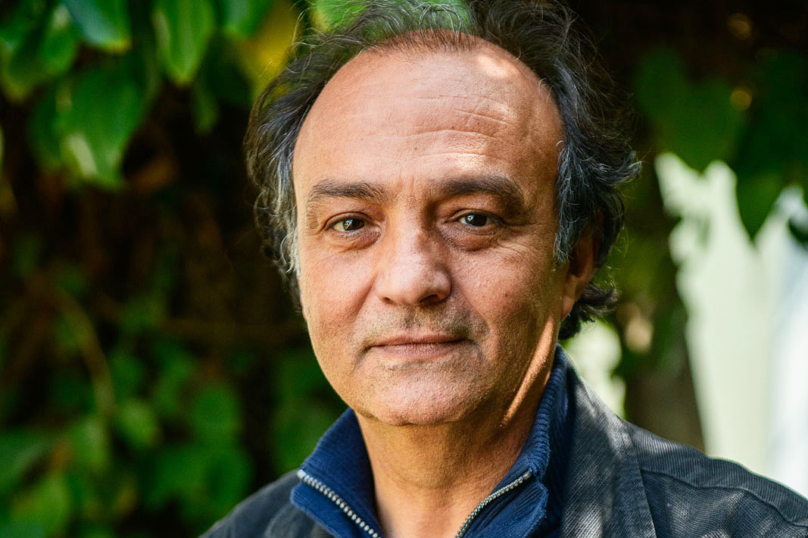

Le philosophe et sociologue Maher Hanin refuse de céder à l’accablement devant la chape de plomb qui s’abat sur la Tunisie. Il analyse les raisons de l’échec de la transition, du soutien populaire à Kaïs Saïed et de l’incapacité de la gauche tunisienne à incarner l’horizon social de la révolution.

dans l’hebdo N° 1750 Acheter ce numéro

© Thierry Brésillon

Ancien professeur de philosophie, membre du Parti démocrate progressiste, clandestin sous Ben Ali de 2000 à 2013, Maher Hanin a contribué à la création du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux en 2011, puis d’un think tank de gauche, Nachez, en 2016. Il a publié en arabe La Société de résistance (2019), Les Marges au temps du covid (2021), Les Jeunes de gauche entre labyrinthe et résistance (2022).

Qu’est-ce qui vous paraît préoccupant dans l’évolution actuelle de la Tunisie ?

Maher Hanin : Des éléments clairs indiquent qu’une dérive autoritaire s’installe durablement : la nouvelle Constitution, avec des prérogatives pharaoniques données au président de la République ; la mainmise de celui-ci sur la justice ; ses discours très clivants, parfois très violents à l’égard des opposants, des syndicalistes, de la société civile et des journalistes ; ses déclarations depuis les locaux du ministère de l’Intérieur pour signifier qu’il appuie son pouvoir sur la force de l’institution sécuritaire.

Des personnalités politiques sont arrêtées de manière brutale et humiliante. Les accusations de complot contre la sûreté de l’État, de projet d’assassinat du président, portées sans produire de preuves, témoignent d’une volonté d’intimider. La confusion est entretenue entre la corruption, l’implication dans le terrorisme et l’opposition politique.

13 octobre 2019 : Kaïs Saïed est élu président de la Tunisie avec 73 % des voix.

25 juillet 2021 : décrète l’état d’exception et gèle les activités du Parlement.

22 septembre 2021 : s’arroge l’intégralité des pouvoirs par décret.

25 juillet 2022 : Une nouvelle constitution est adoptée par référendum à 94,6 %.

17 décembre 2022 – 29 janvier 2023 : élections législatives (11 % de participation).

Février 2023 : arrestation de huit opposants politiques accusés de complot contre l’État.

La fin de l’impunité était une demande forte, mais sous l’autorité d’une justice indépendante. Or Kaïs Saïed semble surtout attendre de la justice qu’elle soit l’instrument de la consolidation de son pouvoir. Tout cela crée une atmosphère malsaine, conspirationniste et anxiogène.

Comment expliquer que Kaïs Saïed semble malgré tout bénéficier d’un soutien populaire ?

On ne peut pas généraliser l’explication. Mais il y a surtout un désenchantement à l’égard de la démocratie. Ce qu’ont perçu la majorité des Tunisiens, c’est que la transition démocratique n’a pas produit des institutions respectables, ils ont vu la médiocrité et la bassesse du débat politique. Alors que la révolution portait des attentes sociales, les gouvernements successifs ont été incapables de remédier au chômage, à l’inflation, à la fracture sociale et territoriale.

Pour la majorité des Tunisiens, la transition démocratique n’a pas produit des institutions respectables.

Beaucoup de Tunisiens ont le sentiment d’avoir été trahis par l’élite, d’avoir été trompés par les élus. Ils n’ont pas vu une classe politique animée par un sens du dévouement, par une volonté de délibérer rationnellement. Ils ont le sentiment que certains ont profité de la révolution et de la transition alors que leurs conditions de vie à eux empiraient. Il s’est accumulé dans ce décalage un ressentiment et une envie de sanctionner les élites. Kaïs Saïed est l’instrument de cette revanche.

Pourquoi la démocratie a-t-elle été incapable de produire la transformation sociale espérée ?

Pour des raisons extérieures à la Tunisie d’abord. Il est très difficile de mener une révolution sociale dans le contexte d’une hégémonie néolibérale, surtout pour une économie commercialement et financièrement dépendante. Mais cela tient aussi à la configuration politique interne. À partir de 2014, la politique tunisienne a été structurée par un consensus entre deux forces.

D’un côté, les destouriens, organisés par Béji Caïd Essebsi [président de la République de 2014 à 2019, NDLR] au sein de Nidaa Tounes, avant d’éclater en plusieurs partis, dont la base sociale était la classe moyenne supérieure citadine, porteuse de l’héritage moderniste de Bourguiba, mais pas d’un projet de transformation et d’émancipation sociales.

De l’autre, le parti islamiste Ennahdha traduisait la demande de réhabilitation civilisationnelle, de reconnaissance de la dignité d’être musulman, exprimée par une base sociale essentiellement populaire, rurale ou périurbaine. Or, une fois au pouvoir, à partir de 2011, le parti a de moins en moins ressemblé à son électorat. Ses cadres se sont embourgeoisés.

Le parti n’a pas pris en charge la dimension sociale de la domination. Il était davantage absorbé dans une lutte pour le pouvoir et son projet n’était pas l’émancipation des classes populaires. Son objectif était la moralisation islamique de la société. Et pour ce qui est de l’économie, il est tout à fait compatible avec la mondialisation néolibérale. Ce tandem islamo-destourien, qui a dominé la vie politique jusqu’à ce que Kaïs Saïed accapare tous les pouvoirs le 25 juillet 2021, ne pouvait que détourner la révolution de son horizon social.

Comment expliquer que l’expression de la conflictualité sociale très active durant cette période ne soit pas passée par la gauche et que celle-ci ait disparu de l’échiquier politique ?

La gauche tunisienne souffre des mêmes difficultés que toutes les gauches dans le monde. Mais aussi de ses propres faiblesses. Elle a failli sur les plans théorique, organisationnel et pratique. Elle n’a pas su actualiser sa compréhension des groupes sociaux en lutte. Le prolétariat ouvrier n’est plus la seule figure de l’aliénation et de la domination.

Les leaders de la gauche tunisienne n’ont pas su intégrer les théories critiques du changement social qui, depuis 1968 jusqu’à l’altermondialisme, articulent les rapports de classe, de race et de genre. Ensuite, après l’échec du Front populaire en 2014 [l’alliance de la gauche communiste et de la variante marxiste du nationalisme arabe, NDLR], il a manqué un espace d’engagement capable de fédérer une gauche sociale-libérale et une gauche plus radicale. Enfin, la gauche n’avait pas un programme pragmatique de gouvernement.

À côté de l’échec de la gauche organisée, vous percevez néanmoins l’émergence de ce que vous qualifiez de « société de résistance », qui se développe en dehors des partis.

Après 2014 et l’adoption de la Constitution, une fois apaisée la polarisation entre modernistes et islamistes, la question sociale est revenue sous des formes de mobilisation nouvelles, spontanées et horizontales. On a vu des publics se saisir d’un problème qui les affecte directement : la pollution par l’industrie chimique dans le golfe de Gabès, l’exploitation d’une palmeraie sur une terre domaniale à Jemna, l’accès à l’eau à Jelma, la redistribution des bénéfices pétroliers à Kamour, près de Tataouine, l’animation sociale d’un quartier populaire de Tunis à Kabaria…

La société civile jeune forme un archipel de résistances.

On a vu des collectifs nouveaux comme Manich Msemah [Pas de pardon, NDLR] contre l’amnistie des crimes économiques, les groupes de supporters ultras contre la violence policière, ou les chanteurs de rap : cette société civile jeune forme un archipel de résistances. Elle ne se situe plus dans la confrontation idéologique entre gauche marxiste et islamisme. Elle est en rupture avec le projet bourguibiste de modernisation autoritaire par une élite et par un leader éclairé. Cette société de résistance est porteuse d’une critique sociale enracinée dans des expériences concrètes, elle illustre la capacité de la société de s’indigner, de s’organiser.

La limite de cette forme d’organisation, c’est qu’elle pense changer le monde sans prendre le pouvoir. À mon avis, c’est une erreur. Sa difficulté, c’est aussi de faire naître une conscience pour soi de publics aussi hétérogènes. Pour les marxistes orthodoxes, c’est la tâche de l’avant-garde et d’une organisation centralisée, mais le défi est plutôt de construire une conscience dans l’action, de créer des solidarités tout en conservant la diversité, de fédérer les luttes et des expériences par un récit commun dans un mouvement politique. À la manière de Podemos en Espagne, ou de la Nupes en France.

Comment expliquer qu’une partie de cette société de résistance ait placé ses espoirs dans Kaïs Saïed en 2019 ?

Kaïs Saïed a répondu à une attente, une demande de participation des exclus, d’horizontalité, de renouvellement de la classe politique, de proximité et de reconnaissance, avec une tentative de théorisation par des militants de son entourage influencés par le conseillisme, la pensée de Toni Negri et la notion de multitude, de Chantal Mouffe et le populisme de gauche.

Il était porteur d’un projet de nouvelle construction institutionnelle, de démocratie par la base qui paraissait pouvoir remédier aux travers de la transition. Et, plus largement, il était à l’opposé de l’opportunisme et de l’affairisme de Nabil Karoui, sorte de Berlusconi tunisien, qu’il avait affronté au second tour de la présidentielle en octobre 2019. Il aurait pu construire un mouvement politique autour de lui, mais son côté autocratique, autoritaire et conservateur l’a emporté.

Kaïs Saïed a rédigé deux décrets-lois qui concrétisent son projet : d’une part, des sociétés citoyennes qui permettent à des individus sans capital de détenir des parts égales dans des entreprises destinées à valoriser les ressources locales au profit d’un territoire ; d’autre part, la construction d’une représentation par le bas, du plus petit échelon local jusqu’à un conseil national des régions et des territoires chargés des questions économiques, avec des élus révocables. A priori, on pourrait y voir une forme de communalisme ou de fédéralisme à la Proudhon. Cette architecture peut-elle répondre aux attentes de justice sociale et de démocratisation ?

Pour ce qui concerne les sociétés citoyennes, leur rentabilité et leur efficacité sont très incertaines. Et dans quel secteur vont-elles se mettre en place ? Dans le cadre de quelle stratégie économique nationale ? Elles ont de fortes chances de devenir un nouvel instrument de redistribution clientéliste entre les mains de détenteurs d’un pouvoir politique, au profit de tel ou tel clan, en échange d’une allégeance.

Quant à la nouvelle architecture institutionnelle, la manière dont elle a été élaborée contredit totalement son ambition participative et horizontale. Elle est extrêmement centralisée et est octroyée par le haut, définie dans des décrets signés au milieu de la nuit, sans aucune délibération. Mise en œuvre dans un contexte autocratique, où les désaccords sont stigmatisés comme une trahison, elle ne pourra pas remplir la condition essentielle d’une vie démocratique, c’est-à-dire permettre l’expression pacifique du conflit.

L’exercice de la politique est foncièrement agonistique, c’est l’expression d’une diversité qui n’est pas forcément quantifiable par les sondages d’opinion. L’hégémonie de la majorité doit être régulée par une participation large, par des contre-pouvoirs, des médias libres, des libertés individuelles. Même un populisme de gauche a besoin d’institutions républicaines libérales et stables.

Un leader peut jouer un rôle dans la construction du peuple par un récit, mais à condition de l’appréhender comme une réalité concrète, avec sa diversité et ses conflits. Or, Kaïs Saïed définit seul le peuple, comme une abstraction qui met d’un côté les bons, les vertueux, les patriotes et, de l’autre, les mauvais et les traîtres, qui n’ont droit à aucune existence politique. Il transforme l’adversaire en ennemi à éliminer. Dans sa déclaration sur l’immigration le 21 février, il a même montré une tendance à définir le peuple à partir de son appartenance à une identité arabo-islamique, comme un ethnos, plutôt qu’un démos.

Vous faites partie d’une initiative appelant à un dialogue national pour contrebalancer la logique autocratique et autoritaire du pouvoir et sortir de la crise politique, sociale et financière. En quoi consiste-t-elle ?

Le 25 juillet 2021 aurait pu permettre de sortir de la crise dans laquelle la Tunisie s’enfonce depuis des années. Mais même les partis et les organisations alors disposés à prendre part à ce renouveau sont déçus. Kaïs Saïed n’a rien réglé et gouverne par la peur. Il faut absolument sortir de cette ambiance irrespirable.

Tôt ou tard, il n’y aura pas d’issue sans dialogue.

C’est le sens d’un appel au dialogue porté par la centrale syndicale UGTT, la Ligue des droits de l’homme, le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux et l’Association des avocats. Nous allons présenter au président, à la société civile et à l’opinion publique des propositions de sortie de crise, à partir d’une analyse des responsabilités partagées dans les insuffisances et les ratés de la transition.

Certes, Kaïs Saïed ne semble pas partager, pour le moment, la nécessité d’un tel dialogue. Mais, tôt ou tard, il n’y aura pas d’issue sans dialogue. Cela ne concerne pas que la présidence. La société, elle aussi, a besoin d’espaces inclusifs pour des délibérations rationnelles. D’autant plus qu’avec l’aggravation de la crise financière, la violence verbale, la haine, la stigmatisation de boucs émissaires qui saturent l’espace public risquent de se transformer en violence physique, comme on l’a vu avec les migrants.

La révolution est-elle enterrée ?

Pas du tout. Une révolution est un événement et un processus. Les Tunisiens vivront des moments difficiles, mais le foisonnement des mobilisations, la prise de conscience qu’elles génèrent, la nouvelle génération de chercheurs qui produisent des efforts théoriques prouvent que le processus est toujours vivant. Il trouvera l’espace, le moment, les acteurs pour se matérialiser dans une expression politique. C’est la tâche historique de la période.

Pour aller plus loin…

Contre la guerre, aux États-Unis : « Nous ne voulons plus de morts, plus de victimes »

« Le fracas des bombes ne réduira jamais au silence les sociétés »

« Je ne vois aucune lumière pour le futur d’Israël »