1995, quand l’engagement de Bourdieu devint public

Retour sur un moment capital de mobilisation des intellectuels, à partir d’un essai brillant de Gérard Mauger qui dément l’hypothèse de « deux Bourdieu » : l’un sociologue rigoureux, l’autre militant.

dans l’hebdo N° 1752 Acheter ce numéro

© STF / AFP

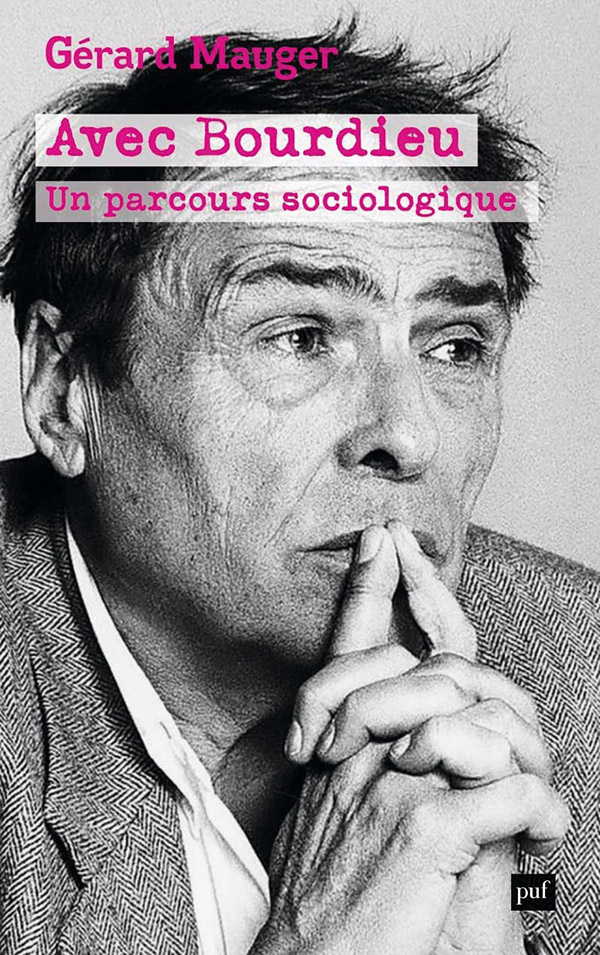

Avec Bourdieu. Un parcours sociologique, Gérard Mauger, PUF, 336 pages, 24 euros.

Il y aurait donc eu deux Bourdieu ! Le premier, sociologue, (presque) fréquentable, qui aurait été un scientifique rigoureux jusqu’au début des années 1990. Le second, à partir de la publication de La Misère du monde (Seuil, 1993), gros volume rassemblant les témoignages sur une société française de plus en plus appauvrie, et document majeur sur l’effet des dominations et des politiques néolibérales, quand les protections collectives keynésiennes s’amenuisent progressivement.

À partir de là, Bourdieu serait donc devenu un intellectuel « engagé », « militant », voire « un militant » tout court. Et, bien sûr, infréquentable. Cette présentation a la vie dure : à partir du moment où Bourdieu s’est investi dans le débat public, tout particulièrement lors du grand mouvement social de novembre-décembre 1995, le professeur au Collège de France devint un dangereux activiste, délaissant sa chaire de sociologie.

C’est ce que l’on trouve notamment dans les travaux de Nathalie Heinich, sociologue formée par Bourdieu ayant ensuite rejoint le camp réactionnaire, qui dénonce une (hypothétique) « importation du “combat politique” dans l’espace scientifique ».

À la différence de la forte mobilisation populaire contre l’actuelle « réforme » du système des retraites, « les grèves de novembre-décembre [1995] ont suscité chez les intellectuels français une forte mobilisation ». C’est ce que notait un groupe de jeunes sociologues dans Le « décembre » des intellectuels français (1), essai paru dans la maison d’édition fondée alors par Pierre Bourdieu, Liber-Raisons d’agir.

de Julien Duval, Christophe Gaubert, Frédéric Lebaron, Dominique Marchetti et Fabienne Pavis, Liber-Raisons d’agir, 1998.

Ils y retraçaient en particulier le profond clivage qui s’instaura au sein des intellectuels français, symbolisé par l’opposition entre deux pétitions. L’une, en soutien à la « réforme Juppé » (et à la position de Nicole Notat, alors à la tête de la CFDT), s’intitulait « Pour une réforme de fond de la Sécurité sociale » et comptait parmi ses principaux signataires Alain Touraine et une bonne partie de la rédaction de la revue Esprit.

L’autre, « Appel des intellectuels en soutien aux grévistes », regroupait une grande part des intellectuels « progressistes », avec pour figure de proue Pierre Bourdieu. Lui et les autres signataires furent qualifiés d’« irresponsables », « gauchistes » et « totalitaires ». Or, ce clivage laissa des traces profondes dans le monde intellectuel : « Deux décennies de conflits théoriques et politiques, d’entreprises individuelles et collectives, de rapprochements et d’éloignements se cristallisent » alors, écrivent les cinq auteurs de ce petit livre.

Le titre du nouvel essai de Gérard Mauger, Un parcours sociologique, dément d’emblée la thèse, qui émergea alors, de deux époques dans l’œuvre et la vie du professeur au Collège de France.

Certes, depuis La Misère du monde, Bourdieu est davantage présent dans les médias – cela ne durera pas d’ailleurs –, et il acquiert un rôle central de référence pour le mouvement social lors des grèves de fin 1995.

Continuité de l’engagement

Mais celui qui fut l’un des très proches collaborateurs du sociologue et qui collecta bon nombre des signatures de l’appel « en soutien aux grévistes », souligne bien la « continuité » de « l’engagement sociologique » de Bourdieu, avant et après les grèves de 1995 et son soutien au mouvement.

Mieux, il rappelle qu’un tel engagement fut présent dès les tout premiers ouvrages de Bourdieu, sur l’Algérie, en pleine guerre d’indépendance. Mais, surtout, revenir sur ce moment 1995 pour Bourdieu, et précisément sur les attaques dont il fut la cible, éclaire celles contre le mouvement social actuel. Les défenseurs des mobilisations seraient évidemment irresponsables, de doux rêveurs prêts à laisser des milliards de dettes aux générations futures.

Réduire le chercheur au rôle de simple militant, c’est annuler sa contribution spécifique.

Gérard Mauger souligne ainsi que « réduire le chercheur au rôle de simple militant, sans autres fins ni moyens que ceux d’un homme politique, c’est annuler sa contribution spécifique : l’usage des armes de la science ». Face aux dénigrements (comme les attaques infâmes de Darmanin dans Le JDD) de la mobilisation actuelle contre la réforme des retraites voulue par la bourgeoisie néolibérale, on ne peut que se réjouir de la place que certains intellectuels ont su prendre aujourd’hui dans le débat public, réduits à leur tour à la posture de militants, et qui s’inscrivent ainsi dans les pas de Bourdieu.

Les livres de la semaine

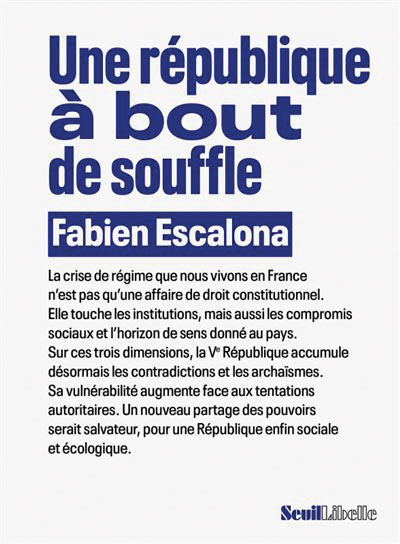

Une République à bout de souffle, Fabien Escalona, Seuil, « Libelle », 60 pages, 4,50 euros.

« La crise de régime que nous vivons en France n’est pas qu’une affaire de droit constitutionnel. » La Ve République apparaît plus « vulnérable » que jamais, d’autant plus qu’elle est sous le coup de « tentations autoritaires ». Journaliste à Mediapart et politiste, Fabien Escalona fait le constat de ce régime pétri de contradictions, d’archaïsmes et d’autoritarisme (personnalisé). L’auteur réfléchit à un réel partage des pouvoirs, seul apte à y remédier, pour mieux promouvoir une « République sociale et écologique ». Combien de temps faudra-t-il pour parvenir à ce qui semble toujours davantage une évidence et dépasser les résistances systémiques ?

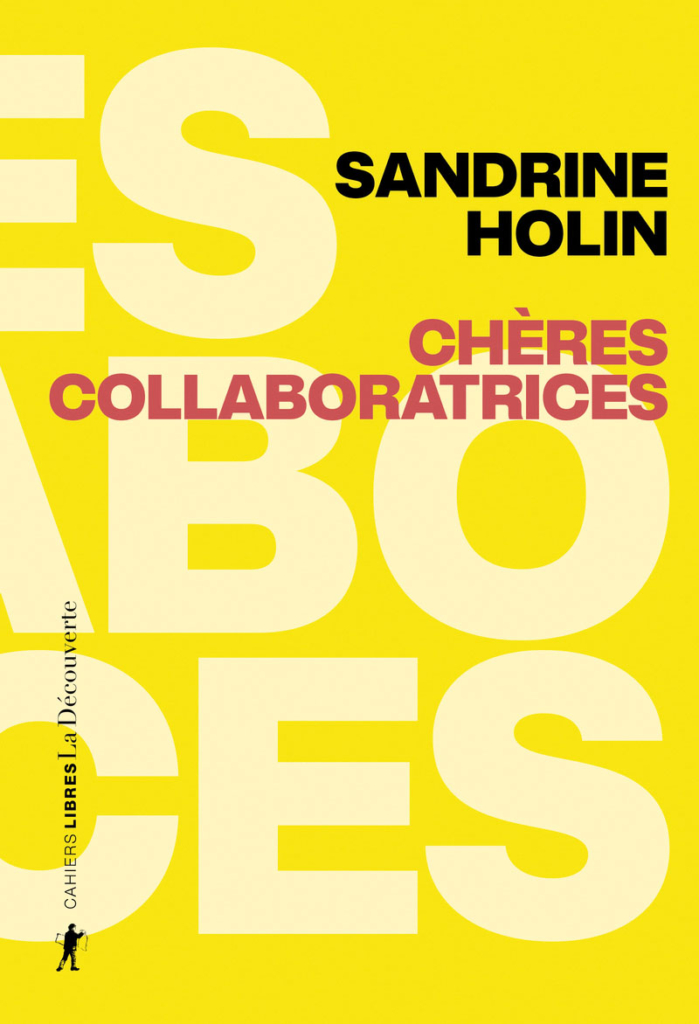

Chères Collaboratrices, Sandrine Holin, La Découverte, « Cahiers libres », 240 pages, 19,50 euros.

Le néolibéralisme absorbe tout, y compris le politique, le vide de sa substance et le rend marketable, digérable et rentable. Le féminisme peut-il y échapper ? Le début de la bataille semble perdu, entre séminaires d’empowerment en entreprise, afterworks pour la diversité et rhétorique de la girlboss qui jongle entre vie de famille parfaite et poste de cadre d’une immense entreprise de la Défense. De la lutte pour l’égalité salariale au personal branding en passant par l’injonction au surmenage de femmes surexploitées, Sandrine Holin, « femme puissante » repentie du CAC 40, déconstruit ce mythe de l’entrepreneuse, tout sauf révolutionnaire et féministe, qui ne sert en fin de compte que le capitalisme et le patriarcat, en n’offrant aux femmes qu’une nouvelle forme d’aliénation néolibérale.

Programme de désordre absolu. Décoloniser le musée, Françoise Vergès, La Fabrique, 160 pages, 15 euros.

Quiconque est déjà allé dans les grands musées occidentaux, du Louvre au Met en passant par le British Museum, sait qu’ils sont remplis d’objets importés, pour ne pas dire volés dans les pays colonisés par l’Occident, et qu’ils remplissent parfaitement leur rôle d’outil de domination coloniale et impérialiste. Françoise Vergès les décrit comme un « champ de bataille idéologique, politique et économique ». Dans son nouvel ouvrage, elle propose la décolonisation de nos musées, qui passe certes par la restitution immédiate des œuvres dès qu’elles sont réclamées, mais surtout par ce qu’elle désigne comme un « programme de désordre absolu » : la décolonisation est une forme de révolution qui se propose de changer l’ordre du monde et qui ne peut fonctionner qu’avec une sincère volonté de changement, dont l’autrice désigne les premières pistes.

Pour aller plus loin…

Accélérationnisme : comment l’extrême droite engage une course à la guerre raciale

Sarah Durocher : « Il y a une stratégie mondiale concernant l’attaque des droits sexuels et reproductifs »

Les intellectuels trumpistes au cœur de la nouvelle droite américaine