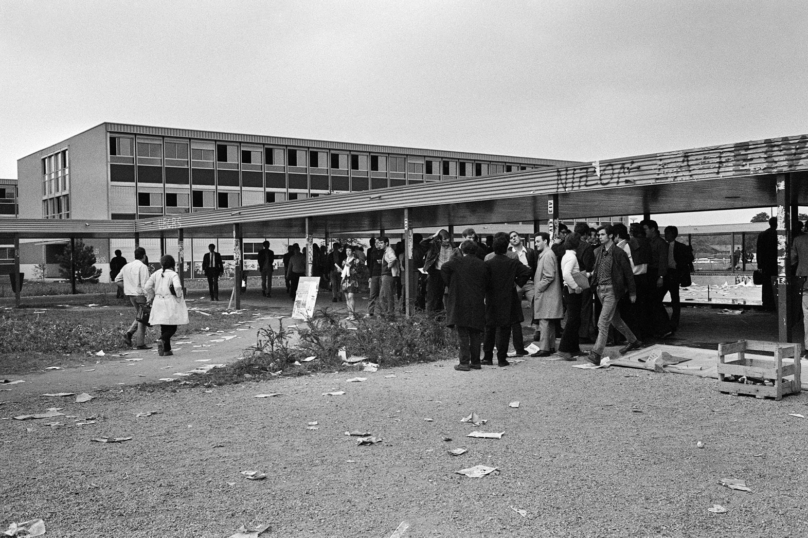

Vincennes, l’utopie et le savoir

De 1969 jusqu’à sa destruction en 1980, la faculté de Vincennes fut le lieu de toutes les expérimentations théoriques, intellectuelles et pédagogiques. François Dosse revient sur cette expérience et son héritage.

dans l’hebdo N° 1795 Acheter ce numéro

© AFP

Après l’éruption de Mai 68, l’université est au centre de toutes les attentions. Et fait peur aux parents d’une génération de baby-boomers, trop nombreux à Paris pour être accueillis dans les vieux édifices de la Sorbonne. Nanterre avait déjà soulagé ceux-ci, mais s’était vite transformée en lieu de contestation d’où partit, un certain 22 mars, l’étincelle de Mai. Après le raz-de-marée gaulliste aux législatives de juin grâce aux suffrages de cette bonne vieille France apeurée, le général a néanmoins l’intelligence de sentir que l’enseignement supérieur, toujours en ébullition, a besoin d’être réformé.

À la mi-juillet, il nomme donc Edgar Faure, vieux briscard radical malin sachant humer l’air de

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

« La hausse des droits de douane se répercute sur les ménages américains les plus modestes »

Susan George, grande conscience de « notre » gauche

Fiona Mille : « Les Jeux olympiques empêchent de penser d’autres possibles »