Algérie-France, la maladie nationaliste

La crise diplomatique que traversent les deux pays est la plus grave depuis l’indépendance de l’Algérie. De part et d’autre de la Méditerranée, on réactive les ressorts nationalistes à destination des opinions publiques.

© AFP

Dans le même dossier…

Algérie-France : « Le problème, c’est la connaissance » Ambitions internationales et continentales : l’avenir de l’Algérie se joue aujourd’hui France-Algérie : « Nous sommes les enfants de parents divorcés »Les observateurs qui connaissent bien l’histoire des relations entre la France et l’Algérie le disent : la crise diplomatique que traversent les deux pays est la plus grave depuis l’indépendance. De fait, depuis la fin juillet 2024, il n’y a plus d’ambassadeur algérien à Paris. Il fut rappelé par Alger à la suite de la reconnaissance par le gouvernement français du plan d’autonomie marocain comme « seule base de règlement » du vieux conflit du Sahara occidental – 50 ans de lutte du Front Polisario pour un référendum d’autodétermination.

En retour, la France a rappelé son ambassadeur. Depuis, l’aggravation des tensions s’est faite de part et d’autre de la Méditerranée au rythme de l’arrestation ignominieuse, le 16 novembre 2024, de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal ; de l’expulsion irrégulière d’un influenceur algérien pro gouvernement algérien le 9 janvier 2025 ; d’une attaque au couteau par un malade mental algérien sous OQTF ayant fait un mort et six blessés à Mulhouse ce 24 février 2025 ; d’une exacerbation de la question des obligations de quitter le territoire (OQTF) non acceptées par l’Algérie (chiffres pourtant comparables à ceux du Maroc et de la Tunisie) ; réunion d’un comité interministériel le 26 février sur le contrôle des migrations débouchant sur la menace de « dénoncer les accords de 68 » avec l’Algérie, etc.

Les mises en scène agressives à destination des opinions publiques nationales n’ont cessé de franchir des paliers.

Entre ces dates, les mises en scène agressives à destination des opinions publiques nationales n’ont cessé de franchir des paliers à coups de déclarations martiales (« réponses graduées », « humiliation », etc.) du ministre de l’intérieur Bruno Retailleau, de couplet ajouté dans l’hymne algérien, de reprises du vocabulaire datant de la guerre d’Algérie (Retailleau accusé de « barbouzerie » dans les communiqués officiels)… De part et d’autre de la Méditerranée, on réactive les ressorts nationalistes.

Révisionnisme

La colonisation occupe une place de choix dans le discours nationaliste français, depuis le XIXe siècle. Le mouvement héritier du gaullisme (pauvre Charles ! On n’est jamais trahi que par les siens), l’UMP devenue Les Républicains, se fait désormais fort de valoriser les bienfaits de la colonisation (loi de février 2005 sur la « colonisation positive »).

En 2023, encore sénateur, Bruno Retailleau affirme sur Sud Radio : « La colonisation, c’est bien entendu des heures qui ont été noires mais c’est aussi des heures qui ont été belles, avec des mains tendues ». Perpétuant le déni de la réalité historique, il ajoute : « Se promener dans ces pays [africains] en faisant perpétuellement repentance attise la haine de soi et le mépris des autres ». La fin de l’empire continue de tarauder une partie de notre pays. Les discours révisionnistes portés désormais par toute la droite et l’extrême droite rendent malade la France et les Français.

Gangrène

Mais la gangrène menace l’Algérie. L’ampleur de la crispation avec le Maroc sur le Sahara occidental en est un témoin. Le sentiment national qui a permis la conquête de l’indépendance fut longtemps porté par des projets de dignité et de liberté qui ne s’identifient pas totalement avec l’État. En 1926, il y a presque 100 ans, bien avant la guerre d’indépendance de 1954, se constituait l’Étoile nord-africaine qui réclamait l’indépendance pour l’Algérie, le Maroc et la Tunisie. On rêvait alors du grand Maghreb, sur la base d’une histoire, d’une langue, d’une religion, de cultures communes.

Le nationalisme nous étouffe.

Ce rêve a été actif jusqu’aux années 80, porté par le président algérien Boumédiène tandis qu’au Caire, Nasser imaginait l’unification du monde arabe. Ces projets ne sont plus. Sans doute étaient-ils irréalistes, sans doute ne prenaient-ils pas en compte la force progressiste et propulsive de l’affirmation nationale. Mais ces limites ne légitiment pas le nationalisme d’exclusion qui domine aujourd’hui. Le nationalisme nous étouffe ; les peuples ont dans leurs mémoires des souvenirs qui peuvent leur permettre d’en sortir.

L’actualité vous fait parfois enrager ? Nous aussi. Ce parti pris de la rédaction délaisse la neutralité journalistique pour le vitriol. Et parfois pour l’éloge et l’espoir. C’est juste plus rare.

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

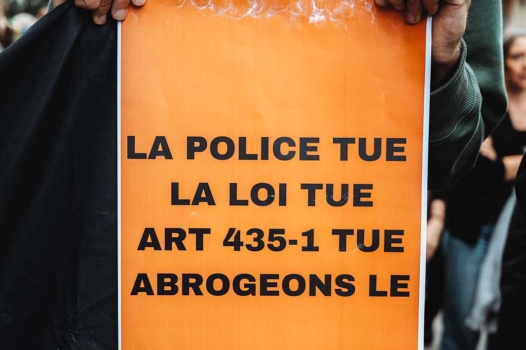

La police tue (encore)

Le Pen : un procès pour carburant politique

Mercosur : les vraies raisons du « non » de Macron