Cannes 2025 : au bout des épreuves, la palme pour Jafar Panahi

Le jury du Festival de Cannes a établi un palmarès impeccable au terme d’un cru 2025 de très bonne tenue.

dans l’hebdo N° 1864 Acheter ce numéro

© Antonin THUILLIER / AFP

« Nous devons tous œuvrer à la libération de notre pays. Personne n’a à nous imposer quel vêtement porter, quelle parole tenir et ce que nous avons à faire. » Telles ont été les paroles de Jafar Panahi sur la scène du Grand Théâtre Lumière quand il a reçu sa palme d’or, le 24 mai. Le cinéaste iranien dira ensuite que ses premières pensées sont allées aux détenus des prisons qu’il a côtoyés quand il était lui-même derrière les barreaux en 2023. Un simple accident est en effet inspiré des témoignages de tortures psychiques et de sévices physiques entendus alors.

Le protagoniste de son film se retrouve par hasard en présence de celui qui fut son tortionnaire. Ne l’ayant jamais vu, il le reconnaît au grincement qu’émet à chaque pas l’homme doté d’une prothèse à la place d’une de ses jambes. Un doute pourtant le taraude, qui va le pousser à s’adresser à d’autres victimes pour être certain qu’il s’agit bien de son bourreau. Mais comment demander des comptes ? Se venger ? Employer les mêmes méthodes que celles des barbares ?

Espérons que la palme contribue à protéger Jafar Panahi.

Le film pose ces questions essentielles, qui seront un jour d’actualité quand les mollahs tomberont – ce dont Jafar Panahi est convaincu. En attendant, lui qui se dit incapable de choisir le chemin de l’exil est de retour chez lui, auteur d’un brûlot contre le régime et détenteur de la palme d’or. Espérons qu’elle contribue à le protéger.

Le film de Jafar Panahi suggère ce qui fait humanité : le doute.Ce choix de la présidente du jury, Juliette Binoche, et de ses jurés n’a pas surpris. L’actrice, qui avait rendu hommage à Jafar Panahi, alors incarcéré à Téhéran, lorsqu’elle avait reçu le prix d’interprétation féminine en 2010 pour son rôle dans Copie conforme, d’Abbas Kiarostami, n’a jamais caché l’admiration qu’elle voue – à juste titre – à son courage. Mais on aurait tort de croire que le jury ne s’est prononcé que sur des critères politiques ou moraux. D’abord parce qu’Un simple accident allie magnifiquement esthétique et propos engagé. Ensuite, il n’est qu’à examiner le reste du palmarès : tous les grands films de la compétition y figurent, avec une pertinence dans la qualification des prix qui atteste une inclination cinéphile indiscutable.

Par exemple, les deux prix – interprétation masculine pour Wagner Moura et mise en scène – accordés à L’Agent secret, du Brésilien Kleber Mendonça Filho, consacrent une œuvre d’exception (notre palme de cœur). Wagner Moura y est impeccable. Tandis que la fluidité de la mise en scène n’était a priori pas acquise alors que le film avance selon deux temporalités (les années 1970, quand le Brésil était sous la botte d’une junte militaire, et de nos jours, dont on sait qu’ils ont été assombris par la présidence illibérale de Bolsonaro) ; et qu’il suit des rythmes différents, entre le thriller politico-mafieux et la réflexion sur la mémoire.

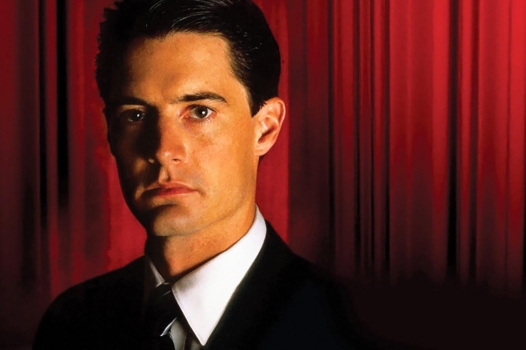

Wagner Moura dans L’Agent secret, de Kleber Mendonça Filho. (Photo : Victor Juca.)Le grand prix est allé à l’une des œuvres les plus accomplies de la compétition, Valeur sentimentale, du Norvégien Joachim Trier. Deux filles, dont l’une est comédienne (interprétée par Renate Reinsve, prix d’interprétation à Cannes en 2021 pour Julie (en 12 chapitres), du même Trier), face à un père cinéaste renommé mais vieillissant, qui, après des années de silence, a un nouveau projet. Trier montre beaucoup de maîtrise pour raconter cette histoire au parfum bergmanien mais où le traitement du conflit familial lié à l’art cinématographique reste personnel et résolument à rebours des clichés.

Le prix du scénario à Jeunes Mères, de Jean-Pierre et Luc Dardenne, prend en compte ce qui marque un renouvellement dans leur travail, à savoir le film choral, qui exige de peaufiner la caractérisation de chaque personnage et de disposer savamment les différents récits et les ellipses, avant d’orchestrer le jeu de leurs cinq jeunes actrices. Toutes choses en quoi les deux frères cinéastes ont ici excellé.

L'excellente surprise MellitiSeule ombre au tableau : le prix du jury décerné à l’Allemande Mascha Schilinski, pour Sound of Falling, dont la fascination pour la malédiction touchant des générations d’une même famille rappelle le cinéma de Michael Haneke. Mais en plus anecdotique malgré l’ambition affichée. Toutefois, bonne idée, ce prix a un deuxième récipiendaire (ex aequo, donc) : Sirat, de

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

« Soulèvements », le bien commun en héritage

Thomas Lacoste : « Créer un pare-feu autour de ceux qu’on a érigés en “écoterroristes” »

« Urchin » : marcher sur un fil