Bataille spatiale, bataille spéciale

La guerre en Ukraine a mis en lumière les opérations militaires qui se déroulent dans l’espace. L’intensification de ces activités déconstruit le mythe d’un domaine sanctuarisé aux faibles enjeux géopolitiques.

dans l’hebdo N° 1862 Acheter ce numéro

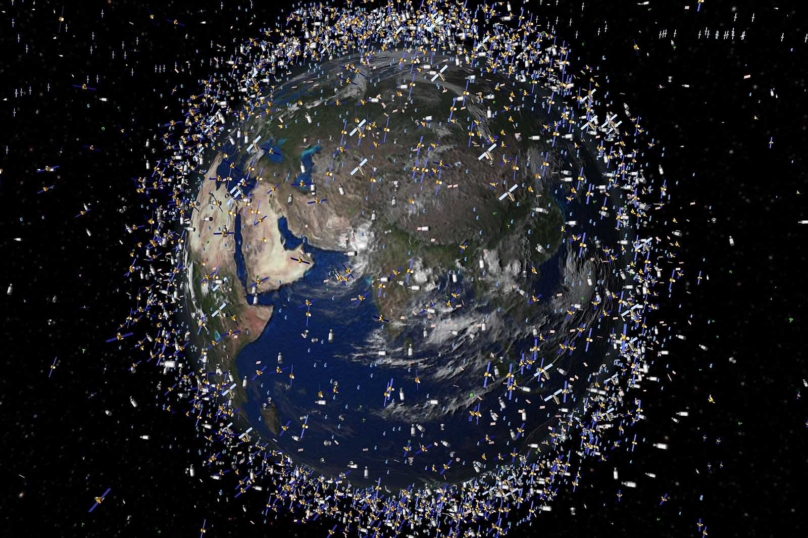

© ESA / AFP

La capitaine Béatrice Hainaut, chercheuse à l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire, sourit lorsqu’on évoque le terme de « guerre de l’espace ». Pour accrocheur qu’il soit, il décrit bien mal des opérations spatiales qui ne sont pas comparables aux actions terrestres. « Militarisation » et « arsenalisation » sont préférables, quoique souvent mal compris.

« La militarisation consiste à utiliser des satellites et des systèmes spatiaux à des fins d’usages et d’applications militaires, tandis que l’arsenalisation de l’espace consiste à utiliser l’espace à des fins agressives, offensives, c’est-à-dire chercher à détruire d’autres moyens spatiaux », définit la chercheuse.

À ce titre, les activités spatiales ont toujours été majoritairement militaires, bien que les États ne s’affrontent pas ouvertement dans l’espace. Néanmoins, la situation contemporaine connaît bien une évolution, comme le constate le sociologue et député insoumis Arnaud Saint-Martin : « Il y avait une sorte de statu quo depuis la guerre froide, les forces se neutralisaient. Mais quelque chose est sans doute en train de basculer en termes d’intensité. »

L’attaque du réseau de satellites Viasat attribuée à la Russie (...) a eu des conséquences sur des éoliennes en Allemagne.

B. HainautLa création, au sein des armées, de branches dévolues au spatial s’inscrit dans cette dynamique, qu’il s’agisse de la Space Force états-unienne, qui fête ses six ans d’existence, ou du Commandement de l’espace en France, intégré à l’armée de l’air « et de l’espace » depuis 2019. Pour Arnaud Saint-Martin, « il s’agit d’une précision de terrain d’intervention et d’organisation des forces armées ». Une nécessité aujourd’hui, renchérit la capitaine Hainaut : « L’objectif était de rationaliser la chaîne de responsabilités pour répondre aux risques et menaces, et de faciliter les coopérations, par exemple avec des homologues européens. »

De fait, les menaces ne manquent pas, tant les activités spatiales occupent une place croissante dans nos sociétés, que ce soit pour les télécommunications, le guidage (GPS par exemple) ou l’imagerie satellitaire, sans compter l’interconnexion des services. La chercheuse rappelle ainsi que « l’attaque du réseau de satellites Viasat attribuée à la Russie, au moment de l’invasion en Ukraine, a eu des conséquences sur des éoliennes en Allemagne ».

Défense passiveLes utilisations militaires de l’espace servent d’abord les déploiements au sol : l’observation, la surveillance et le renseignement sont essentiels au fonctionnement des armées. Pour Arnaud Saint-Martin, « la technologie spatiale devient un point de passage obligé d’une armée ordinaire ». La Stratégie spatiale de défense adoptée par la France en 2019 reconnaît d’ailleurs l’espace comme le « cinquième domaine d’action », avec les milieux terrestre, maritime, aérien et cyber.

La France dispose ainsi de trois satellites CSO pour l’imagerie spatiale, qualifiée de

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

Des footballeurs palestiniens attaquent la Fifa et l’UEFA pour la colonisation israélienne des stades en Cisjordanie

Clémence Guetté : « La sortie de l’Otan est nécessaire »

Rome-Tunis-Alger, super gardiens de la forteresse Europe