Contre le fascisme, l’expérience de l’altérité

L’art et la culture ne s’opposent pas intrinsèquement au fascisme. Cependant, certaines œuvres, par leur forme, ont une plus grande puissance réfractaire à la soumission. La bataille pour qu’elles n’atteignent pas seulement les initiés est plus que jamais nécessaire.

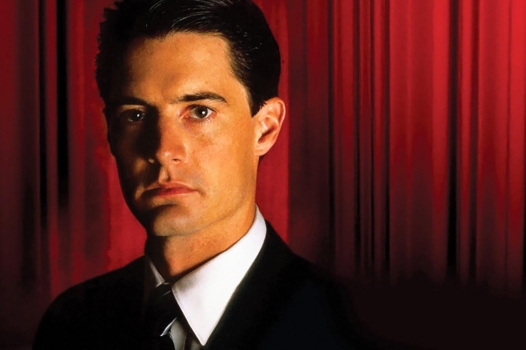

© DR

« J’ai répondu par retour que le contenu des milliers de bouquins de cette irremplaçable bibliothèque avait été précisément impuissant à empêcher que se produisent des choses comme le bombardement qui l’a détruite, je ne voyais pas très bien quelle perte représentait pour l’humanité la disparition sous les bombes au phosphore de ces milliers de bouquins et de papelards manifestement dépourvus de la moindre utilité. »

Voilà ce que répond à son père, professeur de philologie, s’attristant de l’annonce de la destruction de la grande bibliothèque de Leipzig, le personnage principal de La Route des Flandres, envoyé au front pendant la Seconde Guerre mondiale. Une remise en question de l’humanisme des Lumières, de l’espoir d’une amélioration de l’humain par la fréquentation des livres, récurrente dans l’œuvre de Claude Simon, marquée par les tragédies du XXe siècle. Cette position résonne avec la célèbre formule du philosophe allemand Theodor W. Adorno : « Après Auschwitz, écrire un poème est barbarie », qui a suscité de multiples débats et interprétations.

Un tel rappel en ouverture d’un article sur la capacité de la culture à résister à la montée du fascisme veut alerter sur le fait que celle-ci n’a rien d’évident. Il serait illusoire et d’une naïveté sans nom de penser que l’art est intrinsèquement « anti-fasciste ». Il faudrait alors rayer de son histoire un certain nombre d’écrivains et d’artistes ayant servi les pires régimes.

Dans les périodes d’intense répression des libertés, la poésie ou la chanson ont beaucoup circulé dans la clandestinité.

Exit, pour ne citer qu’eux, Giuseppe Terragni et Marcello Piacentini, les deux principales figures de l’architecture mussolinienne ; ou Alexandre Guerassimov, le peintre favori de Staline. Considérer ces artistes terriblement compromis comme dénués de talent participerait de la même erreur. La cinéaste officielle du Troisième Reich, Leni Riefensthal, possédait une incontestable science du cadre et de la lumière, qui coïncidait avec la conception nationale-socialiste de la beauté et de l’apparat.

Mais voyons de plus près. En France, à la fin des années 1980, le groupe Bérurier noir clôt en concert sa chanson « Porcherie » par un épilogue qui claque comme un camouflet punk : « La jeunesse emmerde le Front national ! » Le slogan devient vite un cri de ralliement dans les manifestations antifascistes alors que les scores du père Le Pen et de ses sbires ne cessent de progresser dans les urnes. En effet, la montée du FN devenu RN ne s’en est pas vue freinée – y compris dans la jeunesse.

Néanmoins, le

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

« Mouette » : la spéléologie de l’âme

« All About Love », amour et militantisme

« Twin Peaks » : merci pour le dérangement