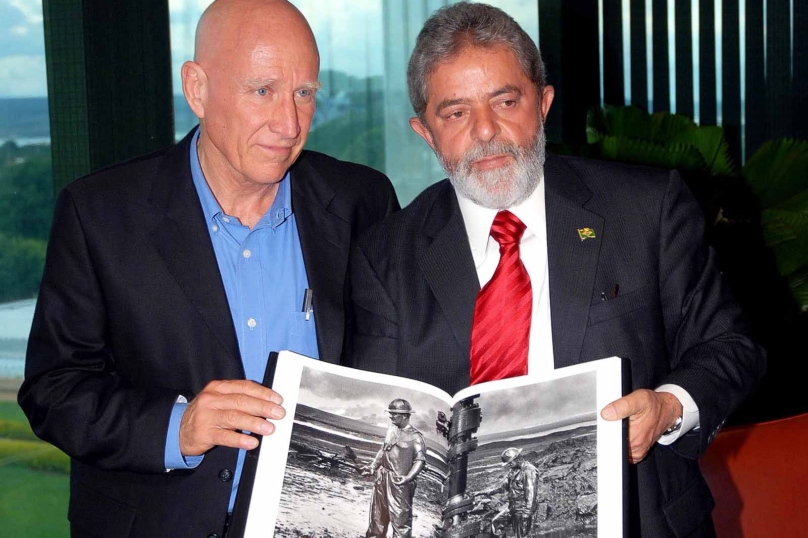

Photo : Sebastião Salgado, l’empreinte d’un colosse humaniste

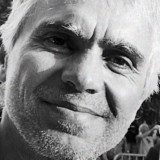

Encensé pour ses reportages sociaux et écologiques, le photojournaliste brésilien, l’un des derniers maîtres de l’image noir et blanc, est décédé vendredi 23 mai à Paris, âgé de 81 ans. L’héritage qu’il laisse au monde dépasse les quelques polémiques que son travail a suscitées.

© Wilson Dias/ABr — Agência Brasil / Wikipédia / CC BY 3.0

Les hommages pleuvent à verse sur Sebastião Salgado. Voilà le photojournaliste franco-brésilien installé au panthéon des fabricants d’icônes contemporaines, et c’est mérité. Chercheurs d’or embourbés dans la Serra Pelada, Bangladeshis démanteleurs de bateaux à main presque nue, paysan·nes sans terre à l’assaut de propriétés incultes, femmes autochtones hiératiques d’Amazonie, vallées paradisiaques…

Certaines de ses images ont imprimé les rétines, partout dans le monde, avec une rémanence qui doit bien plus qu’à la signature esthétique du maître : il en émane une force suggestive qui porte un message humaniste universel, qu’il s’agisse de témoigner d’une vicissitude humaine ou de la beauté du monde, chacune stupéfiante dans sa catégorie.

Tableaux

Salgado a sillonné la planète des milliers de jours dans des dizaines de pays avec ses appareils, lui qui décrivait son engagement de photographe comme une idéologie. On a pu lui en reprocher certains aspects, comme l’esthétisation de la misère, avec cette manière si particulière d’exacerber la solarisation de ses tirages argentiques en noir et blanc. Ses cadrages, rehaussés, devenaient des tableaux.

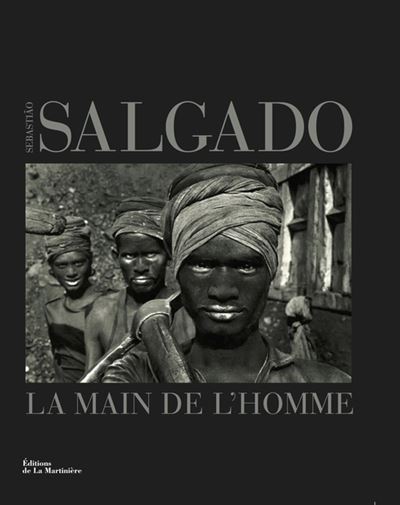

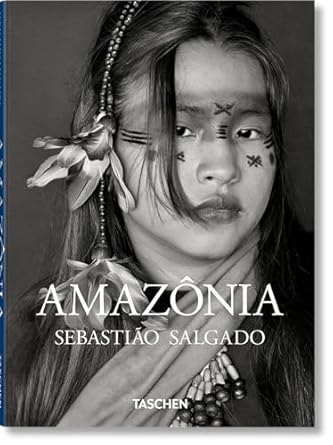

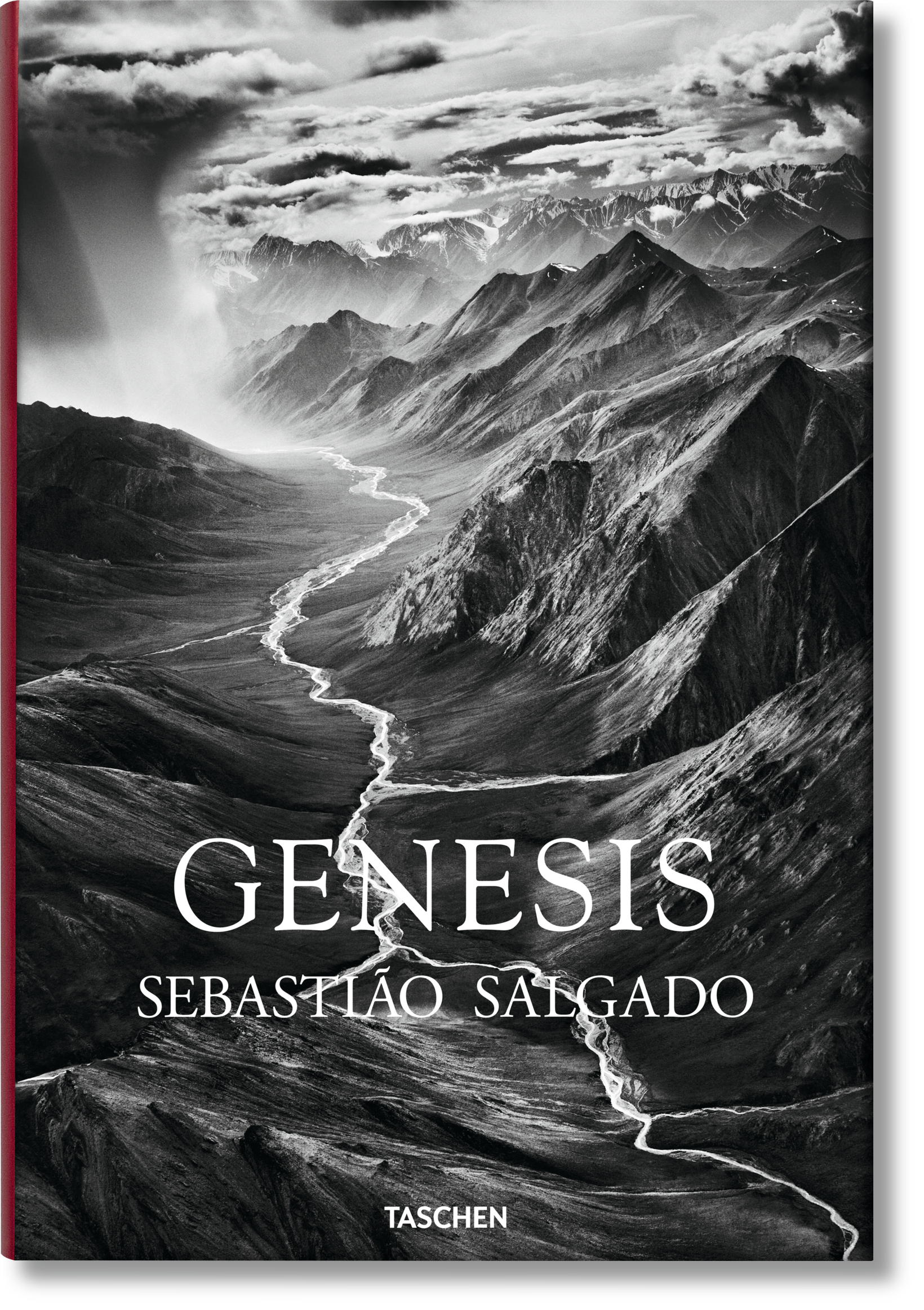

A-t-il glissé vers une essentialisation flatteuse pour son œuvre, comme avec la pénibilité du travail (La Main de l’Homme, éd. La Martinière, 2014) qui ne serait que servitude ? Contribué à détourner la compassion de la réflexion, en faisant du lyrisme avec le malheur ? Ou encore alimenté le mythe de la pureté, âmes et corps, par ses splendides portraits de peuples amazoniens et autres autochtones ? (Genesis, 2023 ou Amazônia, 2021, éd. Taschen) ?

Il n’a guère ferraillé pour s’en défendre, défendant la puissance d’évocation du noir et blanc, choix qui caractérise la quasi-totalité de son œuvre, comme un droit à l’interprétation de la réalité mais aussi, et peut-être surtout, comme une manière de magnifier la dignité intrinsèque des femmes et des hommes qu’il portraiturait. Et de fait, l’humanisme de Salgado transparaît dans toutes ses images. Pas de misérabilisme ni de sensationnalisme même chez lui, mais de la sensibilité, de l’empathie, et de l’émerveillement pur quand son objectif penche du côté du spectacle de la nature encore inviolée.

Son œuvre universaliste aura mieux servi les causes qu’il défendait que les financeurs qui ont misé sur lui pour redorer leur image.

On lui a aussi reproché d’avoir fait sponsoriser certains de ses méga projets de longue haleine par des mécènes qui font tache dans le décor engagé de la vision qu’il promeut, tels l’industrie du luxe ou l’entreprise minière brésilienne Vale, multijusticiable pour ces saccages à répétition de l’environnement. La fin justifie-t-elle les moyens ? Éternel débat. On peut cependant avancer, dans le cas Salgado, que son œuvre universaliste aura mieux servi les causes qu’il défendait que les financeurs qui ont misé sur lui pour redorer leur image controversée.

Trajectoire

Et puis il est utile de rappeler la trajectoire de l’homme, moins notoire que celle du photographe. Militant d’extrême-gauche, il avait fui la dictature brésilienne en 1969 pour trouver asile à Paris, où il avait fini par s’installer. Toute sa vie, Salgado a accompagné des ONG dont il a fait profiter sa notoriété. Le CCFD-Terre solidaire rappelle, dans un communiqué, l’avoir mandaté en 1973 au Niger pour son premier photoreportage, dont il rapportera une image qui deviendra centrale dans la campagne que menait l’organisation contre la faim dans le Sahel.

Le photographe traversera une forme de dépression suite à la couverture des horreurs du génocide au Rwanda et de la guerre des Balkans. Une période pivot dans sa carrière, qui inaugure un investissement croissant dans des projets écologiques. En photo, mais aussi avec la binette. Appuyé par l’Instituto Terra, qu’il crée en 1998, il s’engage notamment dans la reforestation d’un territoire familial dévasté par l’élevage bovin. Trois millions d’arbres plantés plus tard, l’écosystème local est devenu une réserve biologique.

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

« La Mort clandestine », l’adultère dans toute sa splendeur

Le spectre de Toussaint Louverture

« Un été à la ferme », l’enfance est dans le pré