Pas de fachos au bal du village !

Alors que l’ultraconservateur Pierre-Édouard Stérin vient de lancer une OPA sur les fêtes traditionnelles, un mouvement d’éducation populaire rural et chrétien, le MRJC, a mobilisé la jeunesse contre l’extrême droite du 11 au 14 juillet dans le Maine-et-Loire. Reportage.

dans l’hebdo N° 1872-76 Acheter ce numéro

© Mathilde Doiezie

Une salle clairsemée s’est réveillée samedi 12 juillet au matin à Chemillé-en-Anjou (Maine-et-Loire). La veille, des membres du Mouvement rural de jeunesse chrétienne (MRJC) s’étaient retrouvés autour d’un concours de DJ et de « séances de variétés » – comme on nomme ici, dans le territoire rural des Mauges et plus largement dans l’Ouest, ces spectacles qui réunissent une succession de saynètes de théâtre, de chants et de chorégraphies. Une soirée qui traçait déjà le sillon thématique du week-end, consacré à la fête au village.

Le mouvement d’éducation populaire chrétien tourné vers la jeunesse rurale, héritier entre autres de la Jeunesse agricole catholique (JAC, un mouvement d’émancipation des jeunes paysans), a réussi à réunir jusqu’à 2 000 personnes des quatre coins de France durant le week-end prolongé. Il faut dire que l’occasion de se voir est rare. Le MRJC organise ce grand raout une fois tous les sept ans seulement. Sobrement baptisé « rassemblement national » auparavant, le mouvement s’est vu contraint de changer de nom et a rebaptisé son événement Les Grandes Rurales, pour éviter toute confusion malheureuse avec le successeur du Front national.

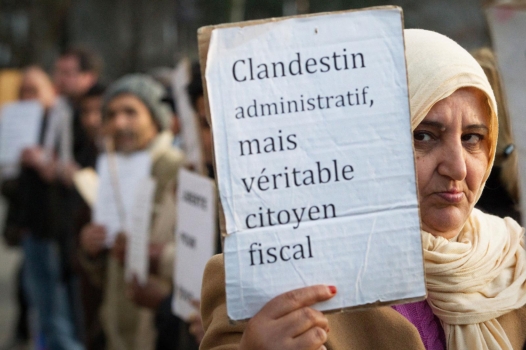

La lutte contre l’extrême droite était d’ailleurs au centre des animations du week-end. Quelques jours plus tôt, l’hebdomadaire L’Humanité révélait en effet que le milliardaire français ultraconservateur Pierre-Édouard Stérin avait pris part, fin mai, au capital de Studio 496, une entreprise à l’origine du label Les plus belles fêtes de France, « première franchise de fêtes traditionnelles en France », selon son cofondateur Thibault Farrenq.

Une nouvelle stratégie d’entrisme pour celui qui veut faire gagner au moins 1 000 mairies à la droite et à l’extrême droite aux municipales l’an prochain et un nouveau volet de sa charité, à l’image des Nuits du bien commun. Ici, il s’agit de voler au secours des fêtes populaires qui disparaissent progressivement et manquent de soutien financier, grâce à un label qui promet 10 000 euros à la clé d’un processus de sélection.

Au MRJC, le choix de la thématique remontait pourtant à un peu plus d’un an et demi. Elle avait fait l’unanimité au sein du conseil d’administration, justement pour la réflexion politique qu’elle pouvait apporter. « Nous nous sommes rendu compte que nous avions besoin de célébrer ce qui faisait du commun, tout en nous interrogeant sur ce que ces fêtes disent de nos territoires ou de la montée de l’extrême droite », retrace Manon Rousselot-Pailley, 28 ans, présidente du mouvement depuis deux ans.

Partager les traditionsSous la grande halle du Foirail – l’ancien deuxième plus grand marché aux bestiaux de France, transformé en salle de spectacles et séminaires –, les invités de la conférence introductive du samedi ont été clairs sur la bataille culturelle à mener sur le terrain des fêtes de village. Mais aussi sur la nécessité d’ouverture, pour apaiser les clivages plus que les amplifier.

Face à l’extrême droite qui cherche à ce qu’on soit tous ennemis, faire la fête est une solution.

L. Lapray« Face à l’extrême droite qui cherche à ce qu’on soit tous ennemis, faire la fête est une solution

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

« Les évangéliques étaient très disposés à embrasser un personnage comme Trump »

« Contre l’internationale réactionnaire, il existe une soif transfrontalière de résistance »

« Tout est fait pour invisibiliser les expulsions »