Après Bayrou, cherche sortie de crise désespérément

Au terme d’un quinquennat qui a dissous les anciens équilibres sans en créer de nouveaux, Emmanuel Macron se retrouve face à l’impasse qu’il a lui-même provoquée. En refusant de reconnaître la légitimité démocratique de la gauche, le président a prolongé l’instabilité et ouvert un espace où la droite banalise l’extrême droite, tandis que les colères sociales grondent.

© Bertrand Guay / AFP

Dans le même dossier…

Fabien Roussel : « Le temps est venu de la cohabitation » À l’Assemblée, Bayrou victime d’obsolescence programméeFrançois Bayrou aura attendu neuf mois avant de solliciter la confiance de l’Assemblée. Neuf mois pour franchir un pas inédit sous la Ve République : jamais un gouvernement n’avait chuté en sollicitant ce vote solennel. Le rejet, net et attendu, a inscrit une page sombre de la vie parlementaire. Pour la première fois depuis 1958, l’exécutif tombe sur un vote de confiance.

Plus encore que la défaite personnelle de Bayrou, c’est le système politique tout entier qui est mis en cause. Aujourd’hui, au Palais-Bourbon, il ne s’agissait pas seulement de trancher le sort d’un premier ministre. La séquence a ressemblé à une série de discours de politique générale parallèles.

Chacun des président·es des douze groupes parlementaires et non-inscrits du Palais-Bourbon, dans son registre, a profité de l’instant pour se projeter dans l’après-Bayrou. Comme si chacun se voyait déjà en successeur possible, plaidant pour un avenir où son camp occuperait Matignon – soit dès demain, soit après une dissolution. Une scène de substitution, à la fois solennelle et théâtrale, où la crise institutionnelle se doublait d’une compétition ouverte.

À droite, Laurent Wauquiez a campé un chef de file déterminé, en désignant La France insoumise comme « premier danger pour la République ». Le mot est fort : non pas adversaire, mais danger, ennemi intérieur. L’extrême droite, elle, ne fut même pas mentionnée. Ce silence, loin d’être une omission, constitue une stratégie : déplacer la ligne de fracture, installer la gauche comme menace principale, et laisser le Rassemblement national se banaliser.

C’est la logique qui, partout en Europe, a ouvert la voie à la droite radicale. Et la réponse des alliés de Marine Le Pen, par la voix d’Éric Ciotti, se voulait on ne peut plus limpide. En s’adressant directement aux députés LR, – « mes amis », a-t-il lancé – il prépare tranquillement l’avenir. Avec 13 députés sur 49 qui ont fait défaut au bloc central, le vote très observé des députés LR – tant les avis divergeaient sur la stratégie entre ceux qui plaidaient pour la censure, ceux qui appelaient à l’abstention ou encore ceux qui veulent la démission du président de la République ou une dissolution – ouvre la voie, ou a minima laisse entendre, de probables alliances en cas de législatives anticipées.

La gauche, quant à elle, s’est efforcée d’endosser une posture de légitimité démocratique. Socialistes, communistes et écologistes, chacun à leur manière, ont rappelé que leur camp était sorti en tête des urnes en 2022. Certes, pas majoritaire, mais en position d’offrir une alternative. « Gouverner n’était pas un privilège, mais une obligation démocratique », a résumé l’un d’eux.

Gouverner sans majorité, sans coalition, sans mandat clair, ce n’est plus gouverner : c’est survivre.

Le message est clair : le président a refusé d’ouvrir la porte à cette possibilité, préférant prolonger l’entre-deux, multiplier les consultations, préserver ses proches au prix de gouvernements condamnés. Mais derrière cette revendication se profile une question lancinante : quelle cohésion réelle, quelle stabilité durable pourraient émerger d’un bloc de gauche fracturé, où La France insoumise reste tentée par une stratégie d’opposition radicale ?

Désarticulation sans recomposition

Une France insoumise qui imagine déjà voter une censure contre un hypothétique gouvernement de gauche. Voilà qui ne ferait que conforter les partisans et artisans des gauches irréconciliables. Ainsi Mathilde Panot a-t-elle plaidé pour le départ d’Emmanuel Macron et confirmé le dépôt d’une motion de destitution du président de la République dès le 9 septembre.

L’exécutif, lui, paie les ambiguïtés d’Emmanuel Macron. Le chef de l’État a cru pouvoir défaire l’architecture de la Ve République sans lui substituer de nouveaux équilibres. Son « dépassement » promis se révèle aujourd’hui pour ce qu’il est : une entreprise de désarticulation sans recomposition. L’« en même temps » a dissous les repères collectifs sans produire de majorité structurée, encore moins de coalition stable. Le résultat est visible : deux premiers ministres censurés en moins d’un an, une confiance parlementaire épuisée, un pays figé dans l’attente.

Le macronisme, qui se voulait une réhabilitation de la politique, s’est réduit à une gestion administrative sans horizon.

La méthode macronienne – différer, arbitrer sans trancher, se maintenir au-dessus des blocs – a atteint sa limite. Gouverner sans majorité, sans coalition, sans mandat clair, ce n’est plus gouverner : c’est survivre. Dans ce vide politique, la rue se rappelle au pouvoir. Les grèves du 18 septembre, les appels à « bloquer le pays » dès mercredi, les marches qui s’annoncent d’ici la fin du mois témoignent d’une conflictualité sociale que l’exécutif n’a ni anticipée ni maîtrisée. Le macronisme, qui se voulait une réhabilitation de la politique, s’est réduit à une gestion administrative sans horizon. Il a détruit sans construire, ouvert des possibles sans offrir d’alternative crédible.

Que reste-t-il, dès lors ? Trois issues, toutes périlleuses. La dissolution, au risque d’un raz-de-marée de l’extrême droite qui frôle déjà les 40 % – sans même compter les voix des Républicains qui pourraient s’y associer pour construire une majorité. Le référendum, qui pourrait vite se transformer en vote-sanction. Ou la démission, hypothèse taboue mais désormais évoquée parmi les élus de tous bords.

Aujourd’hui, à l’Assemblée, on a vu se dessiner plus qu’un simple renversement de gouvernement. L’histoire, parfois, force à choisir. Le pouvoir peut encore rouvrir le champ démocratique, reconnaître la gauche comme interlocutrice légitime et tenter un pacte de gouvernement. Ou continuer la fuite en avant, jusqu’à préparer, par inertie, l’arrivée d’un Bardella à Matignon. Ce scénario, que beaucoup jugent encore improbable, s’écrit déjà – lentement mais sûrement – sous nos yeux.

L’actualité vous fait parfois enrager ? Nous aussi. Ce parti pris de la rédaction délaisse la neutralité journalistique pour le vitriol. Et parfois pour l’éloge et l’espoir. C’est juste plus rare.

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

L’exception espagnole qui dérange

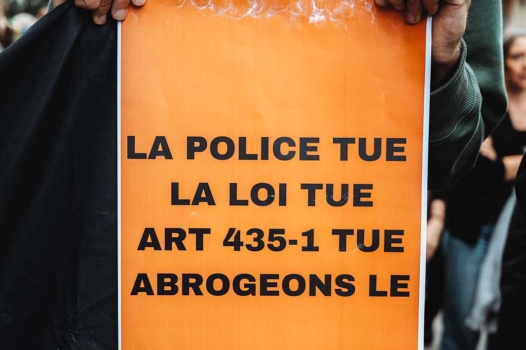

La police tue (encore)

Le Pen : un procès pour carburant politique