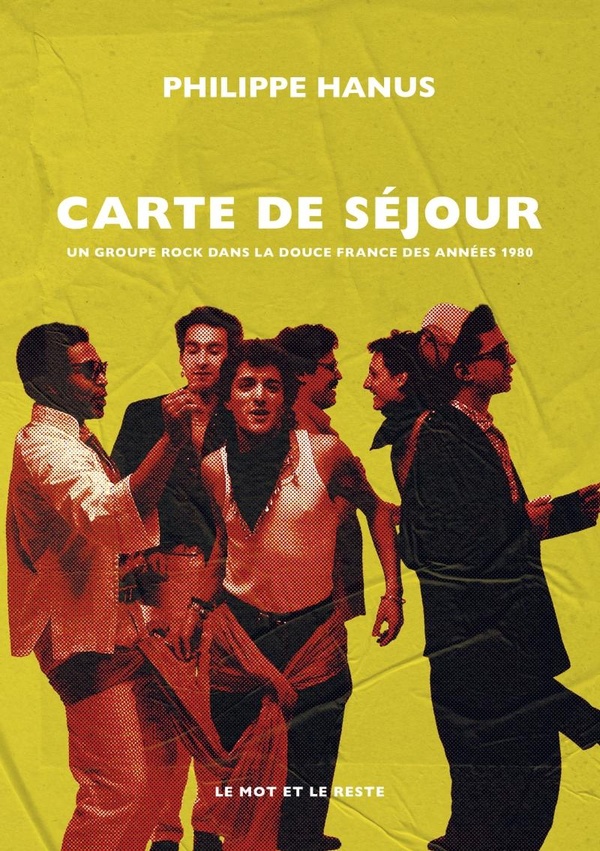

Carte de séjour, casbah électrique

Un livre passionnant retrace l’épopée de Carte de séjour, groupe de rock métissé emblématique de la France des années 1980 et ardent contre-feu à la flamme mortifère de l’extrême droite alors en plein essor.

dans l’hebdo N° 1880 Acheter ce numéro

© Michel Jaget

Carte de séjour. Un groupe rock dans la « douce France » des années 1980 / Philippe Hanus / Le Mot et le reste, 312 pages, 26 euros.

Impulsé en 1980, Carte de séjour a atteint son pic de popularité en 1986-1987 grâce à sa reprise iconoclaste de « Douce France », fameuse rengaine nostalgico-patriotique de Charles Trénet. Petite sœur de « La Marseillaise » version reggae (« Aux armes etcetera ») de Serge Gainsbourg, cette chanson occulte hélas le reste de la discographie – mince mais substantielle – du groupe.

Incarnant les vertus du métissage dans la musique comme dans la société, Carte de séjour apparaît aujourd’hui toujours aussi actuel et nécessaire mais semble pourtant un peu oublié. Très complet, richement documenté, fruit d’un travail de longue haleine lancé en 2013, l’ouvrage de l’historien et anthropologue Philippe Hanus, Carte de séjour. Un groupe rock dans la « douce France » des années 1980, se révèle aussi instructif qu’agréable à lire et invite à une (re) découverte en profondeur de la formation.

D’emblée, l’auteur affirme son choix de ne pas se focaliser sur Rachid Taha, chanteur ô combien charismatique (appelé ensuite à une faste carrière solo), pour mieux appréhender la dimension collective de cette belle aventure musicale. Il rend ainsi ce qui leur appartient aux deux principaux instigateurs du groupe, Mohamed et Mokhtar Amini.

Nés au Maroc, ces deux frères ont grandi en France durant les années 1960, dans une « ville nouvelle » en construction, Rillieux-la-Pape, en périphérie de Lyon, où leur père – ouvrier en bâtiment – est venu s’installer en 1958 pour travailler. Frappés par la foudre révélatrice (via l’album Black & Blue des Rolling Stones) durant l’adolescence, ils ont embrassé fiévreusement la cause du rock, écumant les salles de concert locales et apprivoisant chacun un instrument – la guitare pour Mohamed, la basse pour Mokhtar.

« Rebeus contestataires »

En mai 1979 a lieu la rencontre avec un certain Rachid Taha, celui-ci s’improvisant chanteur avec éclat durant une jam session décisive. Le trio est ensuite rejoint par deux autres musiciens du sérail lyonnais : Djamel Dif (batterie) et Éric Vacquer (guitare). Carte de séjour – dont la composition va un peu fluctuer au fil des années – prend vie officiellement sur scène durant l’été 1980 et gagne rapidement en notoriété.

« Il se passe quelque chose d’intéressant du côté de la banlieue lyonnaise, où une bande de “rebeus contestataires” diffuse un son nouveau, bricole un look décalé et élabore des postures scéniques qui cassent les règles conventionnelles de la rock attitude », analyse a posteriori Philippe Hanus.

Paru en mai 1982, leur premier maxi – sur lequel figurent notamment « Zoubida » et « La Moda », deux chansons phares de leur répertoire – rencontre un beau succès critique et attrape même les oreilles affûtées du légendaire animateur radio anglais John Peel. Peu après la sortie du disque, Éric Vacquer est remplacé par Jérôme Savy.

Bénéficiant d’un large soutien médiatique, de la télé nationale aux fanzines underground, Carte de séjour poursuit son ascension avec son premier album, Rhorhomanie (1984). On y entend un puissant rock arabisant, mâtiné de reggae et de funk, souvent proche de The Clash. Véritable manifeste, le titre fait référence au « rhorho », langage hybride propre au groupe, qui mêle arabe, français et argot.

Le livre rappelle aussi l’émergence du Front national dans le paysage politique d’alors.

Altéré par une production un peu trop lisse, le deuxième – et dernier – album, 2 1/2 (1987), traduit une baisse relative d’intensité mais reste néanmoins consistant. En 1990, l’album Barbès marque le début de la carrière solo de Rachid Taha et signe la fin de Carte de séjour, le groupe étant miné par des dissensions internes.

Suivant un fil chronologique, Philippe Hanus relate en détail cette épopée intimement liée aux années 1980 et en resitue bien le contexte global. Évoquant notamment l’effervescence de la scène musicale lyonnaise et l’explosion du rock alternatif, il rappelle aussi l’émergence du Front national dans le paysage politique d’alors et les différentes luttes – plus ou moins médiatiques – menées contre le racisme et les violences policières. Quarante ans après, le combat (rock) continue.

Pour aller plus loin…

Nayra : « La méritocratie dans le rap vient de la capitalisation de l’industrie »

« Sad and Beautiful World », désespoir et des espoirs

« Peau de serpent », lumière noire