Militariser la répression, désarmer la contestation

De la matraque au drone, le maintien de l’ordre français est passé de la canalisation à l’offensive. Une militarisation qui redessine les cortèges et pèse sur les libertés.

© Maxime Sirvins

À la veille de la mobilisation du 10 septembre, un demi-siècle sépare deux silhouettes de CRS et tout un monde de doctrine. Casque, bouclier, matraque d’un côté. Protections intégrales, LBD, lanceurs multicoups, drones et panoplie intégrale de grenades. Cette montée en gamme ne relève pas seulement d’une montée en gamme technique. Elle montre une stratégie d’escalade qui marque profondément la doctrine française de gestion des mouvements sociaux.

Un arsenal qui change l’interventionLe lanceur de balles de défense, LBD, s’est imposé comme outil central du maintien de l’ordre. Sa précision relative, sa puissance d’impact et les munitions disponibles ont accru la distance d’action tout en banalisant l’usage de la force. Depuis 2018, au moins trente cas de mutilations suite à des tirs de LBD ont été dénombrés en plus d’un décès. Les lanceurs multicoups de type Penn Arms autorisent désormais une cadence de tir élevée, là où dans les années 1970 on se limitait à des armes à un coup. Les grenades ont suivi la même trajectoire.

La GM2L avec sa charge explosive est devenue incontournable pendant que les grenades de désencerclement, assourdissantes et les lacrymogènes se déclinent en versions pouvant atteindre toutes les distances. Ces matériels ne sont pas de simples accessoires. Ils saturent l’espace, segmentent les cortèges, déplacent les périmètres de sécurité et produisent des mutilations à grande échelle.

La doctrine de l’offensiveEn 2021, le schéma national du maintien de l’ordre (SNMO) a fixé la feuille de route. Le texte consacre la mobilité, valorise les interpellations en flux, encadre les techniques d’encerclement et réécrit les sommations. Il prévoit un « superviseur » pour chaque tireur LBD et intègre la chaîne judiciaire dès l’amont, avec un traitement accéléré des procédures. La philosophie d’ensemble rompt avec une logique de simple canalisation des foules. Elle privilégie la neutralisation rapide, quitte à multiplier charges, tirs d’armes de force intermédiaire et manœuvres de dispersion.

À Paris, la Brav-M incarne ce basculement. Binômes à moto, projection rapide, petits groupes, interpellations ciblées, ces unités sont devenues un instrument privilégié des opérations de dispersion et d’interpellations. Leur action repose sur la vitesse, le fractionnement des cortèges et la recherche du contact. L’effet est double. Les manifestations se transforment en séquences fractionnées, où des pans entiers de foule sont isolés puis traités par la force. La peur incarnée par ces agents pousse aussi des manifestants à tout simplement déserter les

Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :

Pour aller plus loin…

« Contre l’internationale réactionnaire, il existe une soif transfrontalière de résistance »

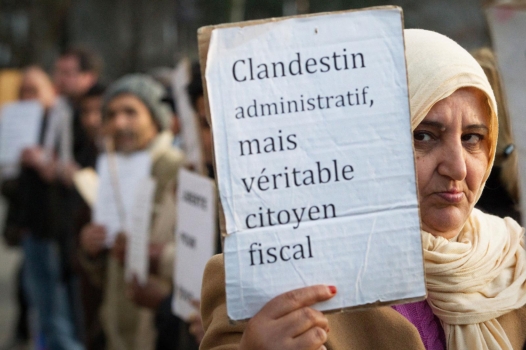

Comment la France légitime l’expulsion des sans-papiers qu’elle fabrique

« Tout est fait pour invisibiliser les expulsions »